労働災害を防止するには?建設業での対策9選と事例を解説

「自社の労働災害をなんとか減らしたい」「労災ゼロを目指すために、何から手をつければいいのだろう?」企業の安全衛生担当者や現場管理者の方であれば、一度はこのような課題に直面したことがあるのではないでしょうか。労働災害は、従業員の安全を脅かすだけでなく、企業の信頼性や経営そのものにも大きな影響を与えます。この記事では、労働災害を防止するための具体的な対策や考え方を、分かりやすく解説します。労働災害が発生する根本的な原因から、明日から実践できる9つの具体的な対策、さらには建設業での取り組み事例までを網羅しました。この記事を読めば、自社の安全衛生活動を体系的に見直し、効果的な労働災害防止策を立案・実行するための具体的なヒントが得られるはずです。

労働災害とは

労働災害(労災)とは、労働者が業務を行っている際に、その業務が原因で怪我や病気になること、または死亡することをいいます。

建設業の視点から労働災害の例をいくつか挙げてみましょう。

①墜落・転落災害

- 足場の組み立てや高所での作業中に墜落をした

- 現場での調査や作業の際に足場から足を踏み外し転落した

②建設重機災害

- バックホーが旋回して作業者に激突した

- 丸太を運搬していたホイールローダーにひかれた

③崩壊・倒壊災害

- バックホーで掘削を行った後、作業者が掘削構内で作業中に側壁が滑り落ちてきた

上記のようなことが建設業の観点から起こりうる労働災害です。

これらの労働災害を防ぐためには労働災害対策費の適切な活用や労働者の健康管理を十分に行っていくことが大切です。

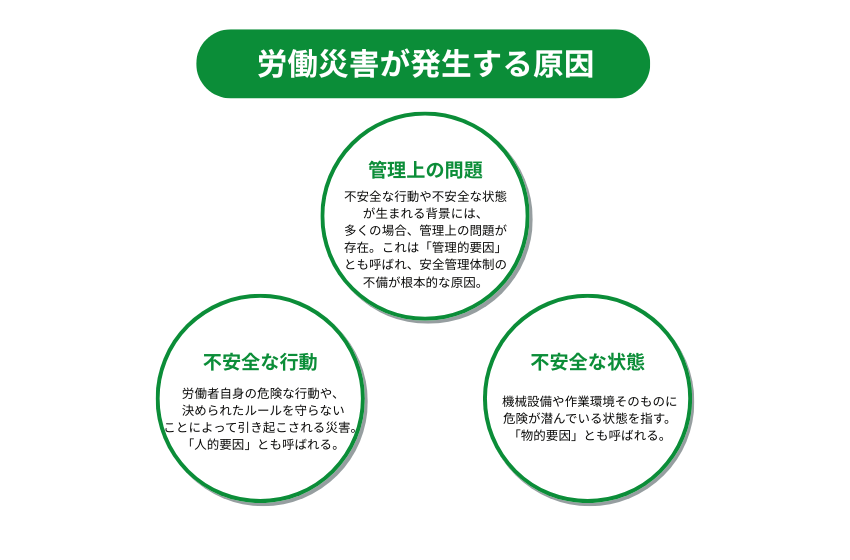

労働災害が発生する原因

労働災害は、現場の状況や環境など様々な要因があり、いつ、どこで起こるのか予想が困難です。時には、病気や怪我にとどまらず、最悪の場合死亡にもつながってしまうとても恐ろしいものです。

そこで、労働災害が実際に発生した際に、どのようなことが原因で起こっているのか詳しく解説していきます。

不安全な行動

不安全な行動とは、労働者自身の危険な行動や、決められたルールを守らないことによって引き起こされる災害のことです。これは「人的要因」とも呼ばれます。

- 保護帽や安全帯などの保護具を正しく着用しない

- 安全装置を無効にして機械を操作する

- 作業手順を省略したり、自己流の方法で作業したりする

- クレーンの吊り荷の下に入るなど、危険な場所へ立ち入る

- 車両系建設機械の誘導や合図を怠る

これらの行動は、慣れや油断、近道・省略行動といった心理的な要因から生じることが多く、ヒューマンエラーの代表例です。

不安全な状態

不安全な状態とは、機械設備や作業環境そのものに危険が潜んでいる状態を指します。「物的要因」とも呼ばれ、以下のような例が挙げられます。

- 機械の安全カバーや囲いが設置されていない

- 床が油や水で濡れていて滑りやすい

- 作業場所の整理整頓がされておらず、つまずきやすい

- 十分な明るさが確保されていない薄暗い場所での作業

- 足場や手すりなどに欠陥がある

このような状態は、それ自体が事故を誘発する直接的な原因となります。誰が作業しても事故が起きやすい環境と言えるでしょう。

管理上の問題

不安全な行動や不安全な状態が生まれる背景には、多くの場合、管理上の問題が存在します。これは「管理的要因」とも呼ばれ、安全管理体制の不備が根本的な原因となっているケースです。

- 安全衛生に関する教育が不十分

- 作業手順書(マニュアル)が整備されていない、または内容が不適切

- 人員不足や厳しい納期による、無理な作業計画

- 現場の管理者による監督や指示が不十分

- 危険箇所に関する情報共有やコミュニケーションが不足している

労働災害を根本からなくすには、個人の行動や目の前の物だけでなく、組織全体の安全管理体制を見直す視点が欠かせません。

労働災害防止が企業にもたらすメリット

労働災害の防止活動は、コストや手間がかかるというイメージがあるかもしれません。しかし、実際には企業経営に多くのプラスの効果をもたらします。

企業の信頼性向上につながる

労働災害を防止する取り組みは、企業の社会的信頼性を高めます。安全管理を徹底している企業は、取引先や顧客から「安心して任せられる会社」と評価され、ブランド価値の向上にもつながります。特に建設業では、安全対策が受注の判断基準となることも多く、信頼性の確保は事業継続に直結します。

労災コストの削減と経営効率化

労働災害が発生すると、休業補償や医療費、工事の遅延など大きなコストが発生します。防止策を徹底することで、これらの余分な支出を削減でき、経営効率の向上につながります。安全対策は一見コストに見えますが、長期的には事故防止による経済的メリットが大きく、企業の安定経営を支える投資となります。

人材定着率の向上と働きやすさの確保

安全な職場環境は、労働者の安心感を高め、離職率の低下につながります。労働者が「安全に働ける」と感じる職場は、働きやすさが向上し、長期的な人材定着にも効果的です。特に建設業では人材不足が課題となっているため、安全対策を強化することは人材確保の観点からも重要です。

工事成績評定や受注機会の拡大

国土交通省の工事成績評定では、安全管理や創意工夫が評価項目に含まれています。労働災害防止の取り組みを積極的に行うことで評定点が向上し、次回以降の工事受注につながる可能性が高まります。安全対策は現場の事故防止だけでなく、企業の競争力を高める重要な要素でもあります。

労働災害を防止する9つの対策

ここからは、労働災害の発生を減らすための9つの対策について紹介していきます。

安全教育を徹底する

安全教育の徹底は労働災害防止に直結します。労働者は安全衛生教育を通じて業務に必要な安全・衛生知識を習得でき、事故防止につながります。労働安全衛生法(第59条第1項・第2項)では、事業者に対して労働者への安全衛生教育が義務付けられており、新規採用や中途採用、作業内容の変更時には遅滞なく教育を実施しなければなりません。

その際に有効なのが 安全デジタル教材「Go-Anzeny」 です。動画やアニメーションを活用した教材で視覚的に理解しやすく、紙や口頭での教育より記憶に残りやすい特徴があります。さらに、400を超える豊富なコンテンツによりマンネリ化を防ぎ、状況に応じた柔軟な教育が可能です。新人からベテランまで幅広い層に効果的で、現場の安全意識向上に大きく貢献します。

安全デジタル教材Go-Anzeny:https://www.goanzeny.net/anzenbu

リスクアセスメントを実施する

リスクアセスメントとは、作業を行う上での危険性や有害性を特定するものです。災害の発生する可能性と、労働災害や健康障害の被災の程度とを組み合わせることで、危険性と有害性を想定します。そのリスクの大きさに基づき評価を行い、対策の優先度をあらかじめ決めます。その上でリスクの除去または低減する対策を検討して、その結果を記録することによってその都度さらに見直しを行うことができ、労働災害の低減につなげることができます。

進め方の手順は以下のようになります。

- 労働災害につながる可能性のある危険性や有害性の特定を行う。

- 特定を行った危険性や有害性に対して既存の予防対策を行った評価を基にリスクの調査を行う。

- 調査した内容からリスクを低減するための優先度を決定し、リスク対策の実施を行う。

- 優先度の高いリスクのものから対策を始める。

- 実施したものは記録に残し、より精度の高い予防対策を行う。労働災害防止のノウハウを蓄積していくことでさらなる低減を図る。

以上のように手順を踏み、リスクアセスメントを実施することで労働災害を未然に防ぐ結果へ導くことが出来ます。

KY活動を徹底する

KY活動を徹底することで労働災害防止につながります。なぜなら、作業前に起こりうる危険について話し合い、対策を立てることで事故を未然に防ぐことができるからです。

危険予知(KY)活動では、作業前に起こりうる危険について全員で話し合い、対策を考え、具体的な行動目標を決めて実行します。この活動を毎日繰り返すことで、作業員の安全意識が高まり、危険に気づく力が養われます。

また、KY活動は作業の安全性を高めるだけでなく、危険による作業中断が減ることで作業効率も良くなります。すべての作業員がKY活動に参加し、職場全体で安全への意識を高めることが大切です。

特別教育を実施する

特別教育とは、危険または有害な業務を行う労働者に対して労働安全衛生法第59条第3項により定められたものになります。建設現場などで、これらの業務に携わる場合には、安全または衛生に関する特別教育を必ず受けなければなりません。

特別教育を受講することで、業務中の作業の危険性や有害性について学ぶことができます。

特別教育の手順として、安全に業務を遂行できるように作業方法や正しい道具の使い方、事故を防止するための対策を行います。

そして、もし事故が起こってしまった時の対処方法に加え労働者の健康とストレスの管理について教育を行います。高所作業や機材の取り扱いなど危険な作業を伴う労働は特別教育の修了をしている事が求められます。特別教育は有害な業務を伴う労働を行う労働者の安全を確保するための教育ですので、特別教育を受講せずに業務を行った場合は法令違反になってしまうので必ず受講するように気をつけましょう。

5Sを徹底する

建設業において5s活動を徹底していくことは、労働災害の防止につながります。

なぜなら作業環境の整理・整頓によって危険要因を排除し、事故の発生源を未然に取り除くことができるからです。

・整理

必要なものと不要なものは分けるようにして、必要のないものは、捨てるようにする事です。整理をすることによって、現場でのつまずきや転倒のリスク低減、ものを探す時間が減るなどの効果があります。スペースを広く使えるようにして無駄を無くすようにしましょう。

・整頓

整理と似ていますが、整頓がされていないと、必要な道具や部材などが欲しい時にすぐに見つける事が出来ません。また、資材や工具を足元に置かないことで、衝突事故や転倒を防ぐことができます。必要なものがすぐに取り出せるように、印を付けたり、置き場を決めて表示する様にしましょう。

・清掃

ゴミや汚れを除去する事で清潔を保ち、こまめに点検する事ができます。清掃を行う事は、設備にとっても良いので、故障を減らし稼働率を上げることにもつながります。また細部な所にも気付きやすくなるため、機器・設備の不具合による事故を防ぐことができます。

・清潔

上記の整理、整頓、清掃を実行し、維持することによって汚れの無い状態を保ちます。

現場での通路を確保することや落ちている部材、工具等で怪我や事故を防ぐ事ができます。

・躾

躾とは整理、整頓、清掃、清潔の4Sのルールを守り、継続を徹底することを指します。現場や作業場が常に奇麗な状態で働くことで仕事のやる気も高まり、作業効率の上昇が期待できます。決められた事を継続して実行することで事故の発生率を下げましょう。

以上の5Sを実施していくことで、労働災害の低減が期待できます。継続して実行できるようにしましょう。

ヒヤリ・ハット事例の共有と分析をする

ヒヤリ・ハット事例の共有と分析は、労働災害の再発防止に不可欠です。

なぜなら、実際に事故が起こる前に潜在的な危険を特定し、対策を講じることで、災害を未然に防ぐことができるからです。

- 報告しやすい雰囲気作り

- 共有しやすい形式

- 原因の深掘り

- 対策の具体化

- 定期的な見直し

これらのポイントを踏まえ、ヒヤリ・ハット事例を組織全体で共有し、分析することで、より効果的な安全対策を講じることができます。労働災害の再発防止に繋げるためには、個々の経験を組織全体の財産として活用することが重要です。

作業環境の定期点検と改善

労働災害を防止するためには、作業環境の定期点検と改善が不可欠です。

労働災害の原因は、不安全な状態での作業が大きな要因となります。作業環境の不備は、労働災害のリスクを高めます。

<点検と改善のポイント>

- 照明の確保

- 騒音対策

- 換気の徹底

- 整理整頓

- 通路の確保

これらの点検項目は、労働者の安全と健康を守るために重要です。不備があれば速やかに改善し、安全な作業環境を維持しましょう。

作業環境の定期点検と改善は、労働災害を未然に防ぐための重要な対策です。

健康管理と体調確認の徹底

健康管理と体調確認の徹底は、労働災害防止において非常に重要です。

なぜなら、労働者の体調不良は集中力や判断力の低下を招き、災害リスクを高めるからです。

<体調不良の原因>

- 睡眠不足

- 過労

- 精神的なストレス

- 基礎疾患

- 飲酒

上記の体調不良が原因で、労働災害につながる可能性が高まります。日々の健康管理と体調確認を徹底することで、労働者の安全を確保し、労働災害を未然に防ぐことができます。

安全意識を高める社内キャンペーン等の実施

労働災害防止には、安全意識を高める社内キャンペーンが不可欠です。

安全意識向上のための社内キャンペーンは、従業員一人ひとりが安全に対する意識を高め、積極的に労働災害防止に取り組むための重要な施策です。

- スローガンコンテスト

- ポスター作成

- 標語の募集

- 研修・勉強会

- 事例発表会など

これらの活動を通じて、従業員は安全に関する知識を深め、危険に対する感受性を高めることができます。また、チームワークを醸成し、互いに注意喚起し合う風土を育むことができます。 安全意識の向上は、労働災害の未然防止に繋がり、安全で快適な職場環境の実現に貢献します。

建設業における労働災害防止の取り組み事例

建設業での労働災害を防止するためには、どのような防止策を行い取り組んでいるのでしょうか。実際の取り組み事例を紹介していきます。

労働安全衛生管理DXの導入

近年では、デジタル技術が急激な成長を見せていて、建設業界でも端末を利用して健康管理やドローンを使った危険区域、高所の作業などのDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が進んでいます。

IoTデバイスの導入

作業現場にセンサーを設置し、温度や湿度、騒音などの現場の状況をリアルタイムで把握してモニタリングを行います。もし異常があった場合は、アラート発信を行い異常を知らせてくれます。

ウェブアラブル技術の活用

現場で作業を行っている労働者に対し、心拍数、体温、疲労度などを測定し、スマートヘルメットやスマートウォッチを活用して健康リスクを早期に察知します。

ドローンの活用

危険地域や高所での作業を行う場合、労働者が危険に遭遇する可能性が上がります。ですが、ドローンの活用を行うことによって、実際に作業員が現場に入って作業を行うリスクを低減することが可能になります。

ヒヤリハット情報や職場巡視に基づく危険箇所の洗い出し

現場で起きたヒヤリハットや巡視中に発見した危険や怪我、事故のもとを見つけ、社員全員で情報の共有を行います。そして、危険に対する有害性や危険性を取り除くための対策を事前に行うことで、労働災害を低減することが可能です。

職場の巡視は定期的に行うようにし、対策を立てることによって、継続的に労働者の身の安全の確保につなげることが期待できます。また、同業他社などの事故事例などを参考に作業員に起こりうる危険の可能性を共有し、類似した状況に陥らないよう教育をすることも効果的です。

効果的な安全教材を活用し現場の安全意識を高める

毎月の安全訓練を徹底していても、自社で準備できる安全訓練の資料には限界があります。安全教材を導入することで、安全訓練のマンネリ化を防ぎ、結果的に安全意識の向上につなげることができます。安全教材には資料だけでなく、アニメーション動画などを取り入れたものもあり、作業員が飽きずに視聴でき、より効率的に内容が記憶に残るため、現場の安全意識向上が見込めます。

まとめ

労働災害は決して起こしてはならないものです。労働災害は労働者の安全や健康を脅かすだけでなく、会社にも大きな影響を及ぼします。

労働災害を未然に防ぐためには、事業者が労働者に対する健康管理や現場作業に関する教育を徹底し、安全な職場環境を整備することが重要です。事業者と労働者が協力して安全対策に取り組み、日々の業務を安全に遂行できる職場づくりを目指しましょう。