建設業で高齢者に就労制限はある?禁止作業や効果的な安全対策を解説

「高齢の職人さんに、どこまでの作業を任せていいのだろうか?」 「高所作業に年齢制限はあるのか、法律で禁止されている作業はあるのか?」

建設現場で働く高齢者が増えるなか、多くの経営者や現場監督、安全衛生管理者の方がこのような疑問や不安を抱えています。人手不足を補う貴重な戦力である一方、高齢労働者の労働災害リスクは無視できません。

この記事では、建設業における高齢者の就労にまつわる法的な規制や、事業者が負うべき安全配慮義務について、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、高齢者に禁止されている作業の有無から、明日から現場で実践できる具体的な安全対策まで、すべてを理解できます。安全で、経験豊かな人材が長く活躍できる職場環境づくりのために、ぜひ最後までお読みください。

目次

建設業において高齢化は著しく増加傾向

建設業界では、かねてより担い手不足が深刻な課題となっていますが、それに伴い就業者の高齢化が著しく進行しています。

国土交通省のデータによると、建設業就業者のうち55歳以上が約36%を占める一方、29歳以下は約12%にとどまっています。これは、全産業の平均と比較しても高齢層の割合が非常に高い水準です。

(参考:国土交通省「建設業を巡る現状と課題」)

この状況は、経験豊富なベテランが業界を支えているという側面がある一方で、労働災害のリスク、特に高齢労働者の事故が増加するという課題も浮き彫りにしています。

建設業の労働災害の発生状況

高齢化の進行は、労働災害の発生状況にも影響を与えています。ここでは、データをもとに建設業における労働災害の実態を見ていきましょう。

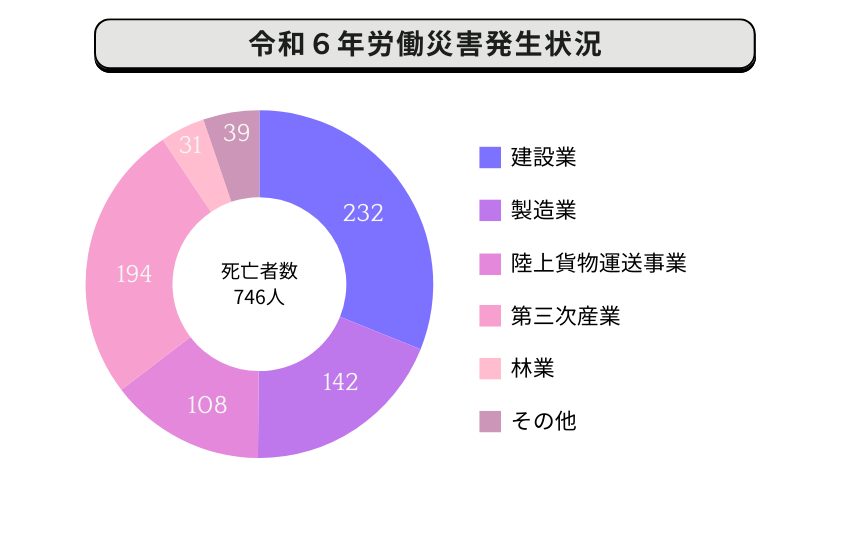

死亡者・死傷者数

厚生労働省の発表によると、令和6年の労働災害による死亡者数は全産業で746人でした。そのうち、建設業は232人と最も多く、全体の約31.1%を占めています。死傷者数(休業4日以上)においても、建設業は常に上位にあり、依然として労働災害のリスクが高い業種であることがわかります。

(参考:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況」)

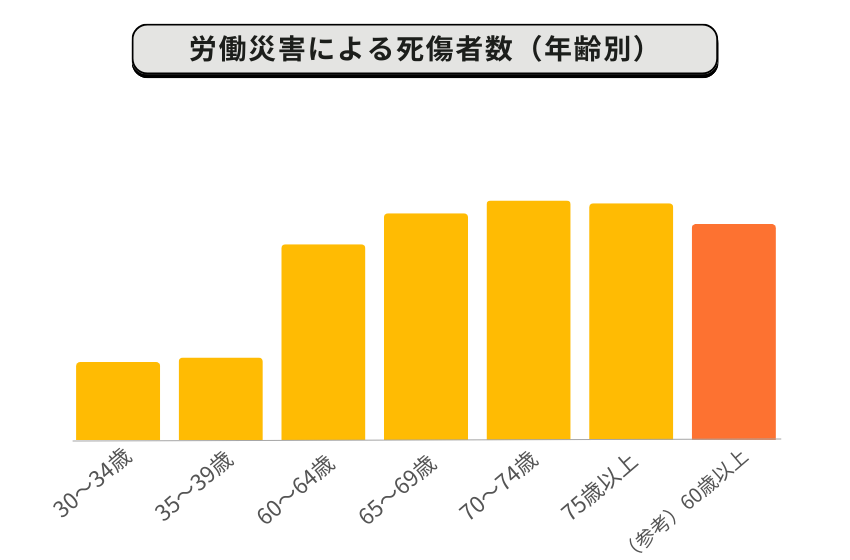

業種別・年齢別に見る災害件数

労働災害による死傷者数を年齢別に見ると、60歳以上の労働者が占める割合が年々増加しています。特に建設業では、その傾向が顕著です。長年培った経験やスキルがある一方で、加齢による身体機能の変化が事故の一因となっている可能性が指摘されています。

(参考:厚生労働省「令和5年高年齢労働者の労働災害発生状況」)

事故の型別に見る主な原因

| 1.墜落・転落 | 4,594人 |

| 2.転倒 | 1,734人 |

| 3.はさまれ・巻き込まれ | 1,706人 |

| 4.飛来・落下 | 1,318人 |

| 5.切れ・こすれ | 1,272人 |

建設業における死亡災害で最も多いのは、「墜落・転落」です。足場や屋根、脚立などからの転落事故が後を絶ちません。次いで、「転倒」や「はさまれ・巻き込まれ」などが多くなっています。特に「転倒」による災害は、高齢になるほど発生率が高くなる傾向があります。

(参考:令和4年労働災害発生状況の分析等 )

高齢者の労働災害発生状況

60歳以上の労働者に絞って見ると、労働災害の発生率は他の年齢層よりも高くなっています。特に、休業4日以上の死傷災害においては、60歳以上の割合が全体の4分の1以上を占めることもあり、高齢労働者の安全確保が喫緊の課題であることがわかります。

若年層との比較で見える高齢者のリスク特性

若年層の労働災害が「不慣れ」や「危険への感受性の低さ」に起因することが多いのに対し、高齢者の災害には特有のリスク特性が見られます。

- 身体機能の低下: 平衡感覚や筋力、瞬発力の低下により、つまずきや踏み外しが「転倒」や「墜落・転落」といった重大な事故につながりやすくなります。

- 回復力の低下: 同じような事故でも、若年層に比べて重症化しやすく、治療や職場復帰にも時間がかかる傾向があります。

- 「慣れ」による油断: 長年の経験からくる「これくらい大丈夫だろう」という油断が、基本的な安全確認の省略につながり、事故を引き起こすことがあります。

建設業で高齢者の就労制限・作業制限はない

では、本題である「高齢者の就労制限」についてです。 結論から言うと、現在の日本の法律では、年齢のみを理由として建設業における特定の作業を禁止・制限する規定は存在しません。

高齢者に対する禁止作業

「高齢者は〇〇作業をしてはならない」といった、年齢で一律に就業を制限する法律はないのが現状です。

労働基準法では、年少者(満18歳未満)や妊産婦に対して、危険有害業務(重量物の取り扱い、高所作業など)への就業を制限する規定がありますが、高齢者については同様の規定がありません。

つまり、「70歳だから足場に登らせてはいけない」といった法的な禁止事項はないのです。

労働安全衛生法における高齢者の位置づけ

労働安全衛生法においても、高齢者という理由だけで作業を禁止する条文はありません。しかし、同法第3条で事業者に課せられている「安全配慮義務」が極めて重要になります。

事業者は、労働者の年齢や健康状態、経験などに応じて、危険や健康障害を防止するための適切な措置を講じる義務があります。

また、同法第62条では「中高年齢者その他労働災害の防止上特に配慮を要する者」について、その心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならないと定められています。これは努力義務ですが、高齢労働者の安全を確保する上で非常に重要な考え方です。

高齢者の就労に関する行政のガイドラインとは

法的な強制力はありませんが、厚生労働省は「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(通称:エイジフレンドリーガイドライン)」を公表しています。

このガイドラインは、高齢労働者が安全に、そして健康に働き続けられる職場環境を実現するために、事業者が取り組むべき具体的な措置を示したものです。法規制ではありませんが、企業の安全配る義務を果たす上での実践的な指針となり、万が一の際の企業の責任を判断する材料にもなり得ます。

高齢者就労報告書の概要

「高齢者就労報告書」という書類について耳にしたことがあるかもしれません。これは、法律で提出が義務付けられている公的な書類ではありません。

一部の元請会社が、安全管理体制の一環として、下請会社に対して現場で就労する高齢者(例:65歳以上)の情報を把握するために提出を求めている自主的な書類です。

目的は、現場にどのような高齢労働者がいるかを把握し、健康状態や緊急連絡先を確認することで、適切な作業配置や万が一の事故への備えを万全にすることにあります。元請から提出を求められた場合は、その趣旨を理解し、協力するようにしましょう。

高齢者に配慮すべき制限作業と安全対策

法律で禁止されていなくても、事業者は安全配慮義務に基づき、高齢労働者の心身の特性を考慮して、リスクの高い作業については自主的に制限したり、特別な安全対策を講じたりする必要があります。

制限作業一覧

エイジフレンドリーガイドラインなどを参考に、特に配慮が必要な作業の例を以下に示します。これらを参考に、自社のルールを策定することが重要です。

高所作業(足場・脚立・屋根上)

加齢による平衡感覚の低下は、墜落・転落リスクを著しく高めます。「65歳以上の単独での高所作業は禁止」「血圧に問題がある場合は高所作業をさせない」など、明確な社内基準を設けることが望まれます。作業床の確保、手すりの設置、そして何よりフルハーネス型墜落制止用器具の完全な使用が不可欠です。

重量物を取り扱う作業

筋力の低下により、ぎっくり腰などのリスクが高まります。一人で持ち上げる重量の上限を定める、複数人での作業を徹底する、台車やリフターなどの補助具を積極的に使用するといった配慮が必要です。

車両系建設機械の運転作業

注意力や判断力、視野の変化が重大事故につながる可能性があります。定期的な健康診断の結果を踏まえ、運転の可否を慎重に判断することが求められます。バックモニターや衝突防止アラームなどの安全装置を備えた機械を導入することも有効です。

深夜業や有害物質を取り扱う業務

不規則な勤務や高温・低温環境、有害物質へのばく露は、身体への負担が大きくなります。高齢労働者については、原則として深夜業を避ける、ばく露リスクの低い作業に配置転換するなどの配慮が重要です。

安全対策一覧

高齢労働者の安全を確保するための具体的な対策を紹介します。

安全デジタル教材Go-Anzenyの活用

Go-Anzenyは、視覚的に理解しやすい動画やアニメーションを活用した安全デジタル教材です。コンテンツ数は400を超えており、豊富な事例やテーマから現場に合わせた教材を選べる点は大きな魅力です。

さらに、労働安全コンサルタントが監修しているため、教材の信頼性も担保されており、現場で安心して活用できます。従来の教育がマンネリ化しやすい課題に対しても、映像と文章を組み合わせることで学習意欲を高め、理解の定着が進みやすい仕組みになっています。

特に高齢労働者にとっては、視覚的に分かりやすく、繰り返し確認できる点が大きなメリットとなり、安全意識の向上に最適な教材といえます。

「Go-Anzeny」:https://www.goanzeny.net/anzenbu

定期的な健康診断と体力測定の実施

法定の健康診断はもちろんのこと、高血圧や心疾患、めまいなど、建設作業のリスクに直結する項目について、産業医と連携して詳細なチェックを行うことが望ましいです。また、定期的な体力測定(握力、開眼片足立ちなど)を実施し、客観的なデータに基づいて作業の可否や内容を判断することも有効です。

作業負担を軽減する補助機器・安全装置の導入

パワーアシストスーツや軽量化された工具、自動昇降リフトなど、身体的な負担を直接軽減する機器の導入は、高齢労働者の事故防止と就労継続に大きく貢献します。設備投資は必要ですが、人材の定着と安全確保という観点から見れば、非常に価値のある投資です。

ヒヤリ・ハット事例の共有とリスク評価

「危なかった」「ヒヤリとした」という経験は、重大な事故を防ぐための貴重な情報源です。高齢労働者自身が経験したヒヤリ・ハットを気軽に報告できる雰囲気を作り、その情報を全従業員で共有することが重要です。集まった事例をもとに、高齢者の視点を取り入れたリスクアセスメント(危険性の特定・評価)を定期的に実施しましょう。

【建設業の事例】高齢者が働きやすい環境づくり4選

経験豊富な高齢者が安心して長く働ける「エイジフレンドリー」な職場は、人手不足の解消と企業の成長につながります。ここでは、先進的な企業の取り組み事例を紹介します。

定年後の再雇用制度を整備

高年齢者雇用安定法により、企業には65歳までの雇用確保が義務付けられ、70歳までの就業機会確保が努力義務とされています。これに対応し、定年を迎えた従業員を嘱託社員として再雇用する制度を整備している企業は多いです。その際、給与や待遇だけでなく、体力に応じた勤務日数や時間を選択できる柔軟な制度にすることが、定着の鍵となります。

無理のない作業配置とチーム体制の工夫

個々の健康状態や体力、そして本人の希望を丁寧にヒアリングし、無理のない作業に配置転換(適正配置)することが重要です。例えば、高所作業中心だった職人に、地上での品質管理や若手の技術指導を任せるなど、その経験と知識を活かせる場を提供します。また、若手とベテランがペアを組むことで、体力が求められる作業は若手が、繊細な技術や段取りはベテランが担うといった、互いに補い合えるチーム体制も有効です。

ヒヤリ・ハットの共有と高齢者視点でのリスク評価

ある建設会社では、毎日の朝礼で「昨日のヒヤリ・ハット」を共有する時間を設けています。特に高齢の従業員からの「足元が滑りやすかった」「暗くて見えにくかった」といった意見を重視し、即座に現場の改善につなげています。高齢者の身体的な変化を前提としたリスク評価を行うことで、これまで見過ごされてきた危険箇所を発見できます。

高齢者向けの職場体験やマッチング支援

新たに高齢者を採用する際には、ミスマッチを防ぐための工夫も必要です。ハローワークなどが実施する高齢者向けの職場見学会や就労体験プログラムを活用し、実際の作業内容や職場の雰囲気を事前に知ってもらう機会を設けている企業もあります。これにより、本人の不安を解消し、採用後の早期離職を防ぐ効果が期待できます。

まとめ

今回は、建設業における高齢者の就労制限と安全対策について解説しました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- 法律で年齢のみを理由に作業を禁止する規定はない: 「何歳だからダメ」という法的な制限はありません。

- 事業者は重い「安全配慮義務」を負っている: 年齢や健康状態に応じた配慮を怠れば、企業の責任が問われます。

- 高所作業や重量物取扱などは特に配慮が必要: リスクの高い作業については、社内で明確なルールを設けることが重要です。

- エイジフレンドリーな職場づくりが鍵: 高齢者が安全に働ける環境を整えることが、人材確保と企業の持続的な成長につながります。

建設業界の未来は、経験豊かなベテランの技術と知識をいかに次世代に継承し、彼らが安全に働き続けられるかにかかっています。この記事を参考に、ぜひ自社の安全管理体制を見直し、すべての従業員が安心して働ける現場を実現してください。