労働災害の種類とは?労災の定義から防止策まで解説

「会社の研修で『労働災害』という言葉を聞いたけど、具体的にどんなものがあるんだろう?」 「自分や同僚の安全のために、労災について基本から知っておきたい」

この記事は、そんな風に考えている新入社員や若手社員、そして職場の安全管理を担当する方に向けて書いています。

労働災害(労災)は、特別な職場で起こる他人事ではありません。オフィスでの転倒から、通勤中の事故まで、働くすべての人に関わる身近なリスクです。

この記事では、労働災害の基本的な定義から、具体的な種類、発生原因、そして万が一の際に労働者を守る「労災保険」の仕組みまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。ぜひ最後まで読んで、職場全体の安全意識を高める第一歩にしてください。

目次

労働災害(労災)とは?わかりやすく解説

まず、「労働災害(労災)」とは何か、その基本的な意味から確認しましょう。ニュースや職場で「労災」という言葉を耳にすることがありますが、その正確な定義を理解することが第一歩です。

業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・死亡

労働災害(労災)とは、簡単に言うと、労働者が仕事中(業務上)や通勤の途中で、ケガをしたり、病気にかかったり、あるいは残念ながら亡くなってしまうことを指します。

この「労働災害」とよく一緒に使われるのが「労災保険」という言葉です。

- 労働災害(労災):仕事や通勤が原因で発生した事故や災害そのもの。

- 労災保険:労働災害に遭った労働者やその遺族を保護するための公的な保険制度。

つまり、労働災害という出来事に対して、労災保険というセーフティネットが用意されている、と理解すると分かりやすいでしょう。

労働災害と認められるための2つの要件

すべての仕事中のケガや病気が、自動的に労働災害と認められるわけではありません。労災として認定されるためには、主に次の2つの要件を満たす必要があります。

- 業務遂行性:災害が起きたとき、労働者が事業主の支配・管理下にある状態だったか、ということです。会社の施設内で作業している時間はもちろん、出張中や社用車での移動中なども含まれます。

- 業務起因性:そのケガや病気が、「業務にともなう危険な要因」が原因で発生したか、ということです。例えば、「工場の機械を操作していて指を挟んだ」というケースは、業務に内在する危険が現実化したものとして、業務起因性が認められやすいです。

この2つの要件が揃って初めて、法的に「労働災害」として認定され、後述する労災保険の給付対象となります。

労災保険の対象

労災保険は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。

たとえ働き始めた初日のアルバイトであっても、業務中や通勤中に災害に遭えば、労災保険の保護を受ける権利があります。これは労働者を守るための非常に重要な制度なので、ぜひ覚えておいてください。

労働災害の2つの大きな種類

労働災害は、発生した状況によって大きく2つの種類に分けられます。それが「業務災害」と「通勤災害」です。

業務災害|業務が原因で発生した災害

業務災害とは、所定の労働時間内や残業中など、業務を行っている最中に発生した災害のことです。

最もイメージしやすい労働災害と言えるでしょう。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 建設現場の足場から作業員が転落した

- 工場のプレス機に手を挟まれて負傷した

- 社用車で営業先へ向かう途中に交通事故に遭った

- 事務所内でコピー用紙を運んでいる際に転んで骨折した

業務との直接的な関連性が高いため、先ほどの「業務遂行性」と「業務起行性」が認められやすいのが特徴です。

通勤災害|通勤中に発生した災害

通勤災害とは、自宅と会社の往復など、通勤の途中で発生した災害を指します。

ここで言う「通勤」とは、単に家と会社を移動することだけではありません。

労災保険法では、以下の3つの移動を「通勤」と定義しています。

- 住居と就業場所との間の往復

- 複数の就業場所間の移動

- 単身赴任先と帰省先の住居との間の移動

これらの移動を、「合理的な経路および方法」で行っている最中の災害が通勤災害と認められます。

例えば、会社からの帰宅途中に駅の階段で転倒してケガをした場合などは、通勤災害に該当します。

ただし、通勤経路を大きく外れたり(逸脱)、通勤とは関係ない目的で立ち寄ったり(中断)した場合は、原則としてその後の移動は通勤とはみなされません。

事故の型別で見る労働災害の種類一覧

労働災害は、その発生状況(事故の型)によってさらに細かく分類されます。厚生労働省の統計でよく用いられる代表的な種類を見ていきましょう。

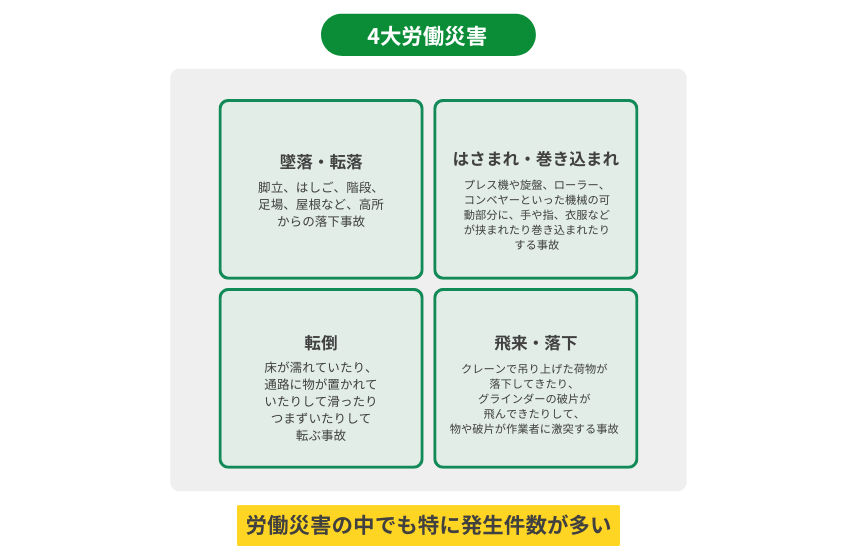

4大労働災害(墜落・転落、はさまれ等、転倒、飛来・落下)

労働災害の中でも特に発生件数が多く、「4大労働災害」と呼ばれているものがあります。

• 墜落・転落:脚立、はしご、階段、足場、屋根など、高所からの落下事故です。建設業などで死亡災害に直結しやすい、最も注意すべき災害の一つです。

• はさまれ・巻き込まれ:プレス機や旋盤、ローラー、コンベヤーといった機械の可動部分に、手や指、衣服などが挟まれたり巻き込まれたりする事故です。製造業で多く見られます。

• 転倒:床が濡れていたり、通路に物が置かれていたりして滑ったりつまずいたりして転ぶ事故です。業種を問わず、オフィスや店舗、病院などあらゆる職場で発生する可能性があります。

• 飛来・落下:クレーンで吊り上げた荷物が落下してきたり、グラインダーの破片が飛んできたりして、物や破片が作業者に激突する事故です。

過労死・過労自殺等の精神障害

労働災害は、目に見えるケガだけではありません。長時間労働やパワーハラスメントなどが原因で発症したうつ病などの精神障害や、それにともなう過労死・過労自殺も労働災害として認定されることがあります。

近年、精神障害による労災請求件数は増加傾向にあり、身体的な安全だけでなく、メンタルヘルスケアの重要性も高まっています。

腰痛や化学物質による業務上の疾病

特定の業務に長期間従事することで発症する「業務上の疾病」も労働災害の一種です。

代表的なものに以下のようなケースがあります。

- 介護職や運送業などで、重量物を繰り返し持ち運ぶことによって発症する腰痛。

- 化学物質による疾病 特定の化学物質を扱う業務で、適切なばく露対策が取られなかったために発生する中毒や皮膚炎、がんなど。

- トンネル工事や鉱山などで、粉じんを長期間吸い込むことによって肺が線維化する病気。

労働災害の主な原因と発生メカニズム

なぜ労働災害は起きてしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が絡み合って発生することがほとんどです。原因は大きく3つに分類できます。

不安全な行動(ヒューマンエラー)

不安全な行動とは、労働者自身の危険な行動や誤った作業方法のことです。ヒューマンエラーとも呼ばれます。

- 決められた保護具(ヘルメット、安全帯など)を着用しない

- 危険な場所への立ち入り

- 安全装置を無効にして作業する

- 「慣れ」や「油断」による手順の省略

これらの行動は、作業に慣れてきた頃に「これくらい大丈夫だろう」という気の緩みから生じることが多く、注意が必要です。

不安全な状態(物的・環境的要因)

不安全な状態とは、機械設備や作業環境そのものに危険が潜んでいる状態を指します。

- 機械の安全カバーが外れている

- 床が油で滑りやすくなっている

- 作業場所の照明が暗く、手元が見えにくい

- 通路に物が散乱していて、整理整頓されていない

こうした「不安全な状態」を放置することが、労働者の「不安全な行動」を誘発し、事故につながるケースも少なくありません。

安全管理体制の不備

安全管理体制の不備とは、会社側の安全に対する仕組みづくりや教育が不十分であることが原因となるケースです。

- 危険な作業に関するマニュアルが整備されていない

- 新入社員への安全教育が不足している

- 人員不足により、一人ひとりの作業負荷が高すぎる

- 安全パトロールや設備の定期点検が実施されていない

労働災害の根本的な原因は、この管理体制の不備にあることが多いと言われています。個人の注意だけに頼るのではなく、組織全体で安全な職場環境を構築することが不可欠です。

業種別の労働災害発生状況ランキング

労働災害の発生しやすさは、業種によって大きく異なります。ここでは、厚生労働省が発表している最新の統計データをもとに、業種別の発生状況を見ていきましょう。 (参考:厚生労働省「令和5年 労働災害発生状況」)

労働災害が最も多い業種は製造業

令和5年の労働災害による死傷者数(死亡・休業4日以上)を業種別に見ると、最も多いのは「製造業」でした。

製造業では、機械設備を使った作業が多いため、「はさまれ・巻き込まれ」事故が多発する傾向にあります。次いで「転倒」や、高温物・低温物への接触によるやけどなども多くなっています。

建設業で多い労働災害の種類と原因

死傷者数では製造業に次ぐ「建設業」ですが、死亡災害の発生率が他の業種に比べて非常に高いという特徴があります。

最も多い事故の型は「墜落・転落」で、高所作業の危険性が浮き彫りになっています。次いで「転倒」や「崩壊・倒壊」(土砂崩れや建物の倒壊)などが続きます。

陸上貨物運送事業で多い労働災害

トラックや配送業を含む「陸上貨物運送事業」も労働災害が多い業種の一つです。

この業種で特徴的なのは、「転倒」に次いで「墜落・転落」が多い点です。これはトラックの荷台からの荷物の積み下ろし作業中に発生するケースが多く、交通事故だけでなく荷役作業中の災害リスクも高いことがわかります。

労災認定で受けられる保険給付の種類一覧

労働災害と認定されると、被災した労働者やその家族は、労災保険からさまざまな給付を受けることができます。ここでは、代表的な給付の種類を紹介します。

療養(補償)給付|治療費や薬代

労災病院や労災指定医療機関で治療を受ける際の治療費、入院費、薬代などが全額給付されます。自己負担は一切ありません。指定外の医療機関で治療を受けた場合でも、一度立て替えた費用を後から請求することができます。

休業(補償)給付|仕事を休んだ際の所得補償

労働災害によるケガや病気で仕事を休み、賃金を受けられない場合に、その間の生活を支えるための給付です。休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。

障害(補償)給付|後遺障害が残った場合

治療を続けても残念ながら完治せず、身体に一定の障害が残ってしまった場合に支給されます。障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級が定められており、等級によって年金または一時金が支払われます。

遺族(補償)給付|労働者が死亡した場合

労働者が労働災害によって死亡した場合に、その遺族の生活を保障するために支給されます。遺族の人数などに応じて、年金または一時金が支払われます。

その他の給付(傷病・介護・葬祭料)

上記のほかにも、以下のような給付があります。

- 傷病(補償)年金:療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に支給。

- 介護(補償)給付:障害(補償)年金などを受けている人で、常時または随時介護が必要な場合に支給。

- 葬祭料(葬祭給付):労働者が死亡した場合に、葬儀を行う人に支給。

労働災害を防ぐための基本的な対策

労働災害は、決してゼロにはできませんが、適切な対策を講じることでそのリスクを大幅に減らすことができます。最後に、労働災害を防ぐための基本的な対策を紹介します。

安全衛生管理体制の構築

事業者は、労働者の安全と健康を確保するため、安全衛生管理体制を整備する義務があります。 具体的には、安全管理者や衛生管理者の選任、安全衛生委員会の設置など、事業場の規模や業種に応じて定められた体制を整え、組織的に安全活動を推進することが重要です。

リスクアセスメントの実施と改善

リスクアセスメントとは、職場に潜む危険性や有害性(リスク)を特定し、それらのリスクを除去・低減するための方策を検討・実施することです。 「この作業にはどんな危険があるか?」「どうすれば安全に作業できるか?」を事前に評価し、対策を講じることで、事故を未然に防ぎます。

ヒヤリハット事例の収集と共有

「ヒヤリとした」「ハッとした」ものの、幸い事故には至らなかった出来事を「ヒヤリハット」と呼びます。 1件の重大な事故の背後には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリハットが隠れているという「ハインリッヒの法則」は有名です。 このヒヤリハットの情報を職場全体で収集・共有し、対策を講じることが、重大な労働災害を防ぐ上で非常に効果的です。

安全教育サイト「Go-Anzeny」の活用

「Go-Anzeny」は、建設業に特化した安全教育を効率的かつ効果的に実施するためのデジタル教材です。

現場で起こりうる労働災害を想定した事例動画や、アニメーション動画など、400種類を超える豊富なコンテンツが収録されています。

視覚的にわかりやすい構成で、受講者の理解を深めながら、安全意識の定着を図ることができます。すべての教材は労働安全コンサルタントの監修のもとで制作されており、現場に即した信頼性の高い内容となっているため、教育の質を担保しながら安心して活用できます。

また、安全資料のネタ探しや教材作成にかかる手間を大幅に削減できるため、教育担当者の負担も軽減。人手不足の現場でも、無理なく継続的な安全教育を実現できるのが大きな魅力です。

「Go-Anzeny」:https://www.goanzeny.net/anzenbu

まとめ

今回は、労働災害の種類をテーマに、その定義から原因、業種別の特徴、そして労災保険の給付内容までを幅広く解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 労働災害とは 仕事中や通勤中に労働者が被るケガや病気のことで、「業務災害」と「通勤災害」の2種類に大別される。

- 事故の種類と原因 「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」などの事故が多く、その背景には「不安全な行動」「不安全な状態」「管理体制の不備」といった原因がある。

- 労災保険の役割 万が一、労働災害に遭った場合でも、治療費や休業中の所得を補償する公的な保険制度があり、すべての労働者が対象となる。

労働災害について正しく理解することは、自分自身の身を守るだけでなく、職場の仲間全員の安全を守ることにもつながります。この記事が、あなたの職場の安全意識を向上させるきっかけとなれば幸いです。