建設業のIT化は必要?IT化のメリットや事例を紹介

現在、日本の多くの企業ではITを活用して、コストの削減や業務効率化による従業員の負担軽減に積極的に取り組んでいます。

しかし建設業では、他の業種と比較してIT化の導入が遅れているという課題を抱えています。

そこで今回は、建設業のIT化が遅れている理由や、IT化を促進することでどのような効果が得られるのか、事例を交えながら解説していきます。

目次

建設業でIT化が遅れている理由

建設業はあらゆる業種の中でも特にIT化が遅れていると言われています。

なぜIT化が遅れているのか、詳しく解説していきます。

現場作業の特殊性

建設業の現場作業は、高所作業や重機を用いた作業など他業種にはない特殊環境で行われます。

この環境下では、粉塵や振動、厳しい気象条件にさらされるため電子機械の耐久性に問題が生じやすいです。

また、安全確保のために両手を自由に使える状態を維持する必要があることから、デジタル機械の操作との両立が困難な現状があります。

例えば、足場の組み立てや解体作業中にタブレットを操作することは安全上リスクとなります。

また、コンクリート打設や建物解体の現場では、振動や粉塵により精密な電子機器が損傷しやすく、実用的なIT導入の障壁となっています。

さらに、設計図通りに進められると想定していた作業が、現場の状況変化により即時の判断変更を要するケースも多く、システムの柔軟な対応が求められます。

これらの要因により、建設業では熟練作業員の経験と判断に依存する部分が大きく残り、他業種と比較してIT化の浸透が遅れているのです。

高齢化とデジタルスキルの問題

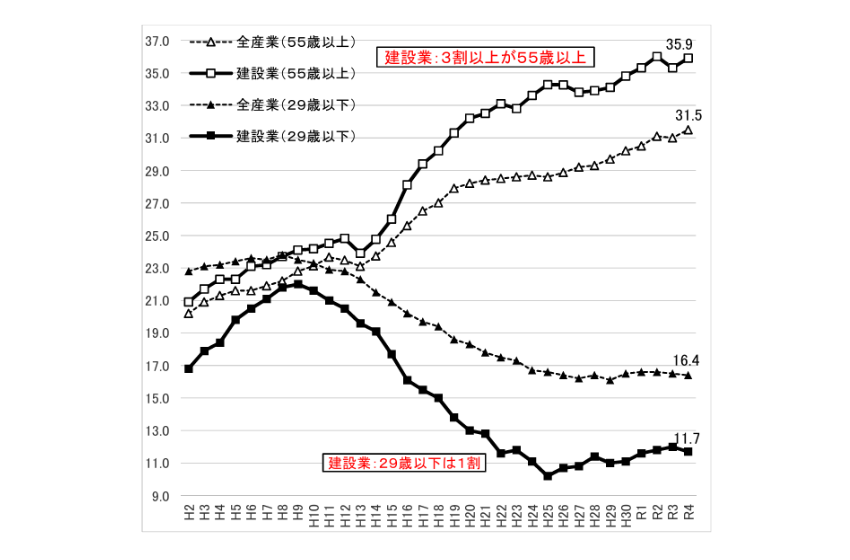

建設業では現在高齢化が進んでおり、建設業の就業者のうち35.5%は55歳以上となっています。また、29歳以下の若い世代は12%です。

ベテラン技術者の多くは、従来のアナログな業務手順を行ってきたため、デジタルシステムを導入した時に学習コストがかかる可能性があります。

これは単に新しい機器の操作方法の問題だけでなく、長年培ってきた仕事のやり方そのものを変えなければならないという心理的なハードルが大きいからです。

また、新しい技術を積極的に取り入れやすい若手が少ないため、現場でIT導入を推し進める人材が不足している現状です。

現場での変更が多い

建設業では現場での急な変更が多く、デジタルデータの更新が難しいという問題があります。

建設現場では予期せぬ状況に応じて、設計変更や仕様修正が頻繁に発生します。特に「拾い業務」と呼ばれる工事費の見積積算作業では、この問題が顕著です。

拾い業務とは、設計図から必要な材料の種類や数量、建設機械の使用料などを計測し、工事費を算出する作業です。現場の状況に応じて数値が変わることが多いため、一度デジタル入力したデータを何度も修正する必要が生じます。

これにより「データ更新が面倒」「現場でのリアルタイム反映が難しい」という声が多く、IT化の障壁となっています。

建設業でIT化が必要な背景

建設業でなぜIT化を進めることが必要なのか、建設業の課題点を挙げて述べていきます。

人材不足

現在の建設業界では、人材不足が深刻化しています。

国土交通省の調査によると、建設業就業者数はピーク時である1997年の685万人から、2021年は約29%減の485万人と、就業者数が減少しています。

引用:国土交通省の最近の建設業を巡る状況について

そこで、IT化の導入を進めることで、生産性の向上や業務、作業の効率化によって従業員の負担を軽減し、人材不足の課題を解消することができます。

例えば、施工や現場管理のツールを活用することで、受注発注管理や情報共有を効率化し、事務作業や連絡などの手間を削減できます。

また、書類や図面の電子化やクラウドによるリアルタイムの共有でコミュニケーションを円滑にし、生産性の向上につなげます。

このように、IT化の導入は人材不足を解消することが可能です。

収益性の低下

建設業界全体で収益性の低下が深刻な課題となっています。この主な要因は「建設コストの増加」「利益率の低下」「原価の高騰」です。

2021年から2023年にかけて資材価格は平均28%上昇し、高い建設需要により価格の高止まりが続いています。また、工期の長期化や外注費の増加により利益率が低下し、人件費や資材コストの上昇が収益を圧迫しています。

上記の課題に対して、IT化を取り入れることで人件費や資材コストの削減などの改善が期待できます。

例えば、図面修正や現場写真の管理、日報作成といった重複作業や無駄な工程を排除することで、業務のプロセスを合理化させます。このような業務フローの見直しを行うことで、人件費率の改善をさせることができます。また、工事や資材コストをリアルタイムで把握し、予算超過や無駄な発注を防ぐことで資材コストの削減につながります。

建設業でIT化するメリット

ここからは、建設業がITを取り入れることによってどのようなメリットがあるのか解説していきます。ITを取り入れることによるメリットは以下の6つです。

- 業務効率の改善

- コスト削減

- 安全性の向上

- 品質管理の向上

- 人材不足の解決

- コミュニケーションの効率化

業務効率の改善

建設業でIT化を進めることによって、業務効率の改善が期待できます。なぜなら、書類作成や工程管理をオンラインで実施することができれば、場所を選ばずに働くことも可能になるからです。

例えば工事現場の管理作業は、Iot技術を活用することより遠隔で行い、書類作成はツールを使用すれば効率よく作業を行うことができます。

また、建設業では、資材の発注や原価管理などといった現場作業からデスクワークまで幅広く管理を行う施工管理業務という役割があります。施工管理業務は現場での作業が終わった後に書類作成や発注作業を進めることが多いですが、IT化を取り入れることで現場作業後の作業時間を削減できます。よって、施工管理業務の効率化につながります。

コスト削減

ITの導入を行うことによって建築資材や消耗品などのコストを削減することが可能です。なぜならIT化を導入することで、建築資材や消耗品などの使用料や在庫状況をリアルタイムで把握できるからです。さらに、無駄な買い足しを無くすことで、資材管理の最適化や保管場所の最適化も実現できるのです。

例えば、資材においては全体を把握するために詳細なリストを作成し、ABC分析を用いることでコストや使用頻度などの管理を行います。

資材の使用状況を把握し、必要なタイミングに必要な分だけ発注できるため、運用効率の向上が可能です。

また、AIとデジタル技術を活用すれば、建築資材の需要と価格変動を予想し、価格の高騰や供給遅延のリスクの軽減に期待できます。

さらに、建築資材だけではなく、消耗品のコストも節約することが可能です。今までは、図面や写真、資料などは紙ベースで複製していました。しかし、IT化によって、図面や資料もシステム上で管理が可能になるため、コピー用紙やインク代などの印刷にかかるコストを削減できます。

このように、建築資材や消耗品などの管理にITを導入することで、コストの削減が可能となるのです。

安全性の向上

建設業にIT化を導入することで、安全性の向上が期待できます。なぜなら、IT化を導入することで安全性を高めることや、事故のリスクを予測し未然に防ぐことが可能になるからです。

例えば、高所作業を行う現場では作業中に落下するリスクがありますが、ドローンやセンサー技術を活用することで安全性の向上が期待できます。

また、危険な場所で作業を行う場合でも、ドローンやセンサー技術により事前に現場の把握が出来ているので、現場の状況や危険に対する対策を事前に講じることができます。

さらに、専門家や管理者が現場に不在な場合も、リモートによりリアルタイムで対策や意思決定を仰ぐことも可能になります。現場の問題解決や業務改善に貢献することが可能です。

IT化を導入することで事故リスクの予測を行うことができるので、安全性の向上にも役立ちます。

品質管理の向上

建設業においてIT化を取り入れることは、品質管理の向上につながります。

なぜなら、IoTセンサーやデジタル監視システムによる環境データのリアルタイム把握と、記録のデジタル化による情報共有の円滑化が、より精度の高い施工と一貫した品質管理を可能にするからです。

例えば、Iotセンサーやデジタル監視システムを導入することでコンクリートの品質が安定しやすくなります。コンクリートは、乾燥が不十分の場合や、高湿度の環境において作業を行った際に、劣化や亀裂が発生するリスクが高まります。

これまで多くの現場ではこれらの変化に対して、人の経験による判断で管理してきました。そのため、施工環境に適さない条件下で作業が行われ、結果として品質にムラが生じやすいという問題がありました。

コンクリート施工にIT化を導入した場合、気温や湿度などの環境の変化をリアルタイムに把握することが可能となります。よって、条件のいいタイミングで適切な施工ができるのです。また、記録のデジタル化を行うことによって品質の向上が期待できます。

さらに、工程表や資料、図面、写真などの記録をクラウド上に保存し、記録をデジタル化することで、事務所や現場、関係者との間で情報共有をリアルタイムで行うことが可能になります。

現場作業時に判断に迷った際に、現場の作業員だけで決定するのではなく事務所や関係者、又は専門家にリアルタイムで情報を共有し、協力を求めることで、より精度の高い施工を行うことが可能になります。

人材不足の解決

建設業においてIT化を進めることは、深刻な人材不足を解消する有効な手段となります。

なぜなら、IT化を進めることで作業負担の軽減や生産性の向上につながり、結果として人材不足をIT化で補うことができるからです。

IT化がもたらす具体的なメリットは以下の通りです。

1.作業負担の軽減

デジタル技術や自動化システムの導入により、肉体的に厳しい作業や危険を伴う作業を減らすことができます。

2.労働時間の適正化

クラウド上での情報共有やリモートでの業務管理により、効率的な作業計画が可能になり、長時間労働の削減につながります。

3.安全性の向上

センサー技術やAIによる危険予知システムの活用で、現場の安全性が向上します。

4.働き方の柔軟化

一部の業務をリモートで行えるようになり、オフィスワークと現場作業のバランスが取れた働き方が実現します。

IT化を導入することで、生産性の向上につながり、人材不足という課題に有効的です。また、若い世代にとっても魅力的な職場環境を整備することが可能になります。

データ共有の効率化

IT化の導入は、データ共有を効率化することができる点が最大の強みといえます。今まで建設業のデータの共有方法は、図面や資料を紙ファイルで保存することが多かったため、データの共有を行う際に手間や時間がかかるという課題がありました。

しかし、ITを活用したクラウドサービスやデータ共有のツールを利用することで、情報のリアルタイムでの共有が可能になります。また、管理者が異なる現場にいる場合にも瞬時に確認を行い、やり取りができるので、コミュニケーションの円滑化やスムーズな意思決定が実現します。

さらに、ITの導入は、勤怠管理や資料整理にも役立ちます。今までは勤怠管理や図面、設計図、契約書などは紙媒体やファイルなどのアナログの管理を行うケースが多く、手間や時間を要していました。

しかし、勤怠管理や資料整理などの業務がデジタル化されることで、手作業による負担が大幅に軽減されます。また、従業員の勤務時間をリアルタイムで記録・管理できるほか、資料のデジタル化により検索や同時編集が容易になります。

建設業のIT化事例

ここからは、建設業におけるIT化事例について具体的に挙げていきたいと思います。

点検や測量におけるドローンの活用

建設業におけるIT化の事例として点検や測量におけるドローンの活用があります。

ドローンを使用することによって「高所に登らず点検したい」「点検・測量を省力化したい」などの問題を解決することができます。

また、従業員が高所を登ったり作業したりすることがなくなるため、安全性の向上が期待できるだけでなく、コストの削減と作業の効率化の促進に繋がります。

例えば、「ドローンの撮影する映像をチェックして、塗装の剥がれなどの異常箇所を発見する」「赤外線センサーで、太陽光パネルや鉄塔の発熱箇所を発見する」などは、代表的な活用方法です。

その他に、ドローンにハンマーを取り付けて、トンネルの打音検査をする、測量で空撮画像を活用して、2Dや3Dの地図を作製する活用方法もあります。

3Dプリンターの導入

建設業界への3Dプリンター導入は、省人化、人材不足対策、コスト削減、工期短縮など、多方面で効果をもたらします。従来の建設作業では、人力に大きく依存していましたが、3Dプリンターの導入で、作業を自動化することができます。

デジタルデータを基に自動で形を構築するため、材料の運搬や取り付けといった肉体労働が大幅に削減され、作業効率の向上と労働負担の軽減が同時に実現します。

コスト面においては、従来必要だった型枠製作や足場設定が不要になり、材料のロスも最小限に抑えられるため、コストの削減につながります。

さらに、建設用3Dプリンターは24時間連続稼働が可能で、天候の影響も受けにくいという特性があります。これにより工期を大幅に短縮でき、プロジェクト全体のスケジュール管理が容易になります。

建設業IT化おすすめツール

新規入場者教育動画

新規入場者教育動画は、新規入場者教育を動画化し効率化を図るツールです。

動画を活用した新規入場者教育で得られる3つの効果

教育時間の大幅削減

基本的な内容(現場概要、現場ルール、安全施工サイクルなど)を動画化することで、教育担当者は毎回同じ説明を繰り返す必要がなくなります。動画視聴後は、その日特有の注意点のみを補足すればよいため、効率的な教育が可能になります。

教育品質の均一化

口頭説明では担当者によって内容にばらつきが生じたり、重要事項の伝え忘れが発生したりすることがあります。動画教育なら、誰が担当しても同じ質の高い教育内容を提供できるため、安全管理の質が向上します。

効果的な情報伝達

視覚と聴覚の両方から情報を得られる動画形式は、口頭説明よりも記憶に残りやすいという特長があります。安全ルールや緊急時の対応など、確実に理解してもらいたい内容は、動画による教育が効果的です。

現場の安全確保と業務効率化の両立を目指すなら、新規入場者教育の動画化は非常に有効な手段です。現場の実態に合わせたオリジナル動画を制作することで、さらに効果的な教育が実現します。

Go-Anzenny

Go-Anzennyは毎月の安全訓練のネタ探しに最適な安全デジタル教材です。毎月の安全訓練の準備に多くの時間を費やしている方も多いでしょう。動画コンテンツサービスを活用することで、この課題を効率的に解決できます。

資料作成の手間が不要になります

動画再生だけで効果的な訓練が実施できます

毎回異なる内容で、マンネリ化を防止できます

多くの現場責任者が直面している課題は、毎月4時間の安全訓練を確実に実施することです。特に、毎回の内容準備や複数現場での実施により、適切な題材選びに苦労するケースが少なくありません。

「Go-Anzenny」は建設現場の安全訓練に特化した動画コンテンツサービスとして、以下の3つの強みがあります。

豊富な更新頻度

新規動画が定期的に追加されるため、内容のマンネリ化を防止できます。

効率的な検索機能

キーワード検索システムにより、必要な動画コンテンツをすぐに見つけ出せます。膨大なコンテンツから探す手間が省け、準備時間を大幅に短縮できます。

充実した印刷資料

各動画には印刷可能なテキスト資料が付属しており、参加者への配布資料としてすぐに活用できます。動画視聴と資料配布を組み合わせることで、より効果的な安全教育が実現します。

「Go-Anzenny」を導入することで、毎月の安全訓練の準備時間を削減しながら、質の高い教育を提供できます。資料作成の手間が不要になり、動画再生だけで効果的な訓練が実施可能になるため、現場責任者の負担を大きく軽減します。

シビルカレッジ

シビルカレッジは建設業に特化した動画教育ツールです。

700種類を超える動画コンテンツが視聴できるため、受講者の理解度向上や教育者の業務効率化などの効果が期待できます。

シビルカレッジには主に4つの特徴があります。

- 効率的なCPDS取得

- 新人教育にも最適

- 定期的なコンテンツ追加

- 助成金対象

・効率的なCPDS取得

シビルカレッジは、zoomによるオンラインセミナーとインターネット学習によるCPDS取得が可能です。従来は、技術者が講習会場に足を運ぶ必要がありましたが、コロナ過を契機に、オンラインによる講習が主流になりつつあります。特にインターネット学習は時間や場所を選ばず、好きな時間に受講ができるため、忙しい技術者も効率的にCPDSを取得することができます。

・新人教育にも最適

シビルカレッジには労働安全コンサルタントによる安全講話や建設業法、考査項目別運用表の解説動画など、新人教育に最適な動画コンテンツが700種類以上揃っています。また、動画の強みである視覚的、聴覚的に記憶が定着しやすいという点から、教育に最適と言えるでしょう。

・定期的なコンテンツ追加

シビルカレッジは定期的なコンテンツの追加、バージョンアップを実施しています。現場のニーズや法改正などに対応しているため、利用者に新たな発見と飽きずに学び続けられる環境を提供しています。

・助成金対象

シビルカレッジは人材開発支援助成金対象のサービスです。要件を満たす企業であれば最大75%の補助が可能なので、コスト負担を軽減しながら導入できます。CPDS取得と新人教育を同時に実現しつつ、導入費用の負担を抑えられる点も大きなメリットです。

まとめ

建設業でIT化を取り入れることは、作業の効率化を図ることだけでなく、「きつい、危険、汚い」といわれる3Kのイメージを払拭し、新3K「給与、休暇、希望」に変える可能性を秘めています。

すべての業務をデジタル化することは容易ではありませんが、今働いている従業員や、未来の担い手になる人たちのために働きやすい職場環境にしていくことが、さらなる企業の発展にもつながるでしょう。