建設DXが建設業に必要な理由とは?課題や注目のツールを紹介

建設業界は、人手不足や長時間労働、生産性の低さなど多くの課題を抱えています。その中で建設DXを推進することは、様々な課題に対して改善されることが期待されています。

そこで今回は、建設DXの概要を説明した上で、建設DXのメリットや課題について解説します。さらに、事例や建設DXのツール・アプリについても紹介していきますので、是非最後までお読みください。

建設DXとは

建設DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、建設業において、生産性の向上や業務の効率化、課題解決などをさせるために、データやデジタル技術の活用を目指す取り組みのことです。DXの本質は、単なるデジタル化やIT化にとどまらず、ビジネスモデルや組織文体を根本から変革することにあります。

建設DXに用いられる技術

建設DXでは様々な技術が用いられています。

建設DXに用いられている技術は以下の通りです。

- BIM/CIM

- クラウドサービス

- ICT

- AI

- ドローン

- 遠隔操作

- デジタルマニュアル

BIM/CIM

BIM/CIM(Building Information Modeling、Construction Information Modeling)は、インフラや建物の3Dモデルを作成し、管理・設計・施工まで一元管理して情報共有をすることで生産性向上をはかる取り組みです。

クラウドサービス(SaaS)

クラウドサービス(SaaS:Software as a Service)とは、クラウド上でアプリケーションやソフトウェアが提供されているサービスを指します。クラウドサービスはインターネット環境やツールのアカウントを持っているユーザーであれば、どこでも利用することが可能です。

ICT

ICT(Information and Communication Technology)とは、デジタル技術によって情報共有やコミュニケーションを行うことを意味します。ICTの具体例として、ドローンによる3次元測量や現場の重機を遠隔で操作するなどがあります。

AI

AI(Artificial Intelligence)は、建設業において、分析に基づいたシミュレーションやデータ分析、映像の分析が可能になります。AIを活用することで、技術の継承などに役立ちます。

ドローン

ドローによる技術は空撮による地形の把握や安全・進捗管理に役立ちます。

遠隔操作

遠隔操作は、建設機械の遠隔操作をすることにより省人化や安全性の向上に効果的です。

デジタルマニュアル

デジタルマニュアルは、ノウハウをデジタル化することによって技術の継承に役立てることができます。

建設DXのメリット

建設DXのメリットは以下の通りです。

- 業務効率化

- 生産性向上

- コストの削減

- 安全性の向上

- 技術の継承

- 新たな価値の創造

- 省人化・省力化

業務効率化・生産性向上

建設業のDXにおいて、データ活用の推進で業務効率化、ロボットやドローンの活用で作業の効率化など、より戦略的で重要な業務に人的リソースを集約でき、生産向上につながります。

コストの削減

建設DXの導入を行うことで、生産性の向上や業務の効率化が可能になり、材料費や人件費など、様々なコスト削減が可能です。

例えば、資材の発注の最適化により在庫管理が効率化され、AIやBIM技術を活用することで、材料の無駄を最小限に抑えることができます。

またデータの活用を推進することにより、建設業全体の課題の分析を行い、解決策を導き出すことが可能になります。これにより、経営の改善や業務の効率化につながり、コストの削減が期待できます。

安全性の向上

建設現場の建設業務にロボットやドローンを活用することで、作業効率や安全性の向上を図ることができます。ドローンは、高所作業や危険な場所などの点検や測量で、ロボットでは、土木工事や建築工事などの作業に活用できます。

技術の継承

熟練者のノウハウをデジタル化し、若手に共有することで技術の継承に役立てることができます。例えば、AIによる映像解析を活用することで、熟練者の操作をフォーマットとして設定し、経験の浅い若手の従業員でも作業を標準化することができます。

新たな価値の創造

デジタル技術を活用することで、サービスや商品の開発により、新たな価値の創造を図ることが可能になります。

例えば、AIや3Dプリンターといったデジタル技術の活用により、形状のよい建築物や自然災害に強い建築物などの創造を実現することができます。

省人化・省力化

建設業界でデジタル技術を導入することで、省人化や省力化が可能になります。

例えば、建設機械を遠隔で操作することで、機械に乗って操作するための人員が不要になり、省力化や作業の安全性も高まります。

建設業界の課題(建設DXが必要な背景)-

建設業界には様々な課題があります。

建設業界の抱える代表的な課題は以下の通りです。

- 人手不足

- 労働時間の長さ

- 生産性の低さ

- 技術の継承

これらの課題に対して建設DXを推進し、IT技術を効果的に導入することで、業務プロセスの抜本的な変革が期待できます。

人手不足

現在の建設業界では、人手不足が深刻化しています。 国土交通省の調査によると、建設業就業者数はピーク時である1997年の685万人から、2021年は約29%減の485万人と、就業者数が減少しています。 原因としては、日本全体での少子高齢化や人口の減少などが挙げられます。また、建設業では、「きつい・汚い・危険」の頭文字をとった3Kと表現されるネガティブなイメージが強く、人材が集まりにくいという課題もあります。

しかし、AIやドローンのようなデジタル技術の活用によりDXを推進することで、若手人材確保や技術の継承が可能になり、人手不足を解消することが期待できます。

労働時間の長さ

建設業界は他の業界と比べて労働時間が長い傾向にあります。建設業界は、実際に他の産業に比べても休暇は少なく、労働時間は長いというのが現状です。こうした労界働環境は、労働者に対して、負担が大きくなってしまい、怪我や事故といった労働災害を起こす原因にもなってしまいます。

また、長時間労働は、若者世代が職業を選ぶ際に、敬遠されてしまう要因になりかねませんので改善が必要になります。そこで、DXを導入し、勤怠管理のデジタル化と可視化、業務の自動化・効率化、テレワーク・リモートワークの推奨などを行うことで長時間労働の改善が期待できます。

生産性の低さ

建設現場では、就業者の高齢化や人手不足が進み、生産性の低下が大きな課題となっています。

建設業の生産性が低い背景には、以下のような複数の要因があります。

- 高齢化と人手不足

- 長時間労働

- 膨大な事務作業

- 現場ごとに異なるため標準化が難しい特性

- 労働集約型という産業構造

しかし、DXを推進することにより生産性の向上を図ることが可能です。 例えば、3Dモデルとデジタルデータを活用して施工計画や工程管理を最適化させたり、作業効率の分析・改善を行ったりすることができます。

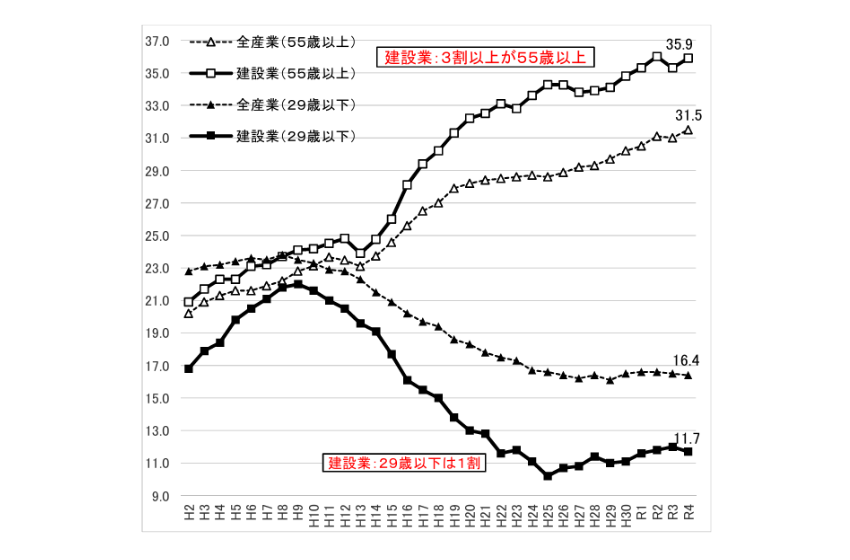

技能継承

建設業では、技能の継承においても課題があります。 理由として、高齢化と若手不足や暗黙知の伝達困難などが挙げられます。 例えば、高齢化と若手不足においては、就業者の35.5%が55歳以上を占めています。一方、29歳以下はわずか12%にとどまっており、今後10年で熟練技能者の3分の1が引退年齢に達する見込みとなっています。

また、暗黙知の伝達困難においては、熟練技能者の経験に基づく微調整や判断は、マニュアル化が難しく、徒弟制度的な「見て覚える」方式に依存している状況になっています。 そこで、AIやAR/VRシミュレーション、3Dモデルデータベースを活用することにより、熟練技能者の動作を分析したり、仮想空間で職人の技術を再現可能なトレーニングシステムを構築したりすることで、技能の継承に役立てることができます。

建設業界でDX化が進まない理由

建設業界でDXが進まない理由は、主に次の3点が挙げられます。

- DX人材の不足

- アナログ業務の習慣

- デジタル化できない作業がある

DX人材の不足

建設業界のDX化が進まない理由の一つとして、DX人材の不足があります。原因としては、専門知識を兼ね備えた人材の絶対的不足や育成環境の未整備、業界全体の労働力減少とデジタルリテラシー不足など問題は様々です。

例えば、労働力としての人材を確保できていても、DXの導入を進めていく上で、デジタル技術を適切に扱える人材が少ないという課題があります。また、デジタル人材を育成するには時間が必要ですが、建設現場は多忙であることが多いため、教育機会を確保することが困難であるなどの課題が存在します。 こうした状況から、デジタル人材の戦略的育成が急務となっています。

アナログ業務の慣習

建設業界では、アナログ業務の慣習がDX化を進めていく上で大きな課題となっています。 理由として、アナログ業務の根強さや高齢化とデジタル格差などの問題があります。 例えば、多くの企業や現場では、図面や書類においては紙媒体が主流となっており、メールやデジタルツールが十分に活用されていません。

また、建設業界全体の高齢化により、デジタル技術への理解やITリテラシーが十分でない人材が多いといった課題が存在します。 このようなアナログ業務の根強い慣習が、DX化推進における大きな障壁となっています。

デジタル化できない作業がある

建設業界では、デジタル化が困難な作業が存在するという点もDX化が進まない要因となっています。 理由として、現場の頻繁な変更とデータ更新の難しさや、専門性の高い業務のデジタル化の高い難度などがあります。 例えば、建設現場では、トラブルや天候による設計変更が日常的に発生します。これにより、その都度資材リストや図面の修正が必要になります。従来の手作業ベースの「拾い業務」では変更内容をリアルタイムでデジタルデータに反映することが難しく、Excelや紙ベースの管理に依存せざるを得ないのが現状です。

また、「拾い業務」は図面の形状や寸法から資材の数量・種類を算出するため、高度な専門知識が必要になります。このため、AIやツールによる自動化が困難とされています。 こうしたデジタル化が困難な作業に対しても、さらなる技術開発が求められています。

建設DXの事例一覧

ここからは、建設DXの導入事例について紹介します。

中小企業と大企業の建設DXの事例を、それぞれ3つずつ紹介します。

中小企業の建設DX事例3選

株式会社上東建設(鹿児島県)

上東建設では、遠隔臨場アプリを活用してスムーズな臨場確認を実現しています。 新型コロナウイルスの影響により現場での臨場検査が困難な状況でしたが、「現場クラウドOne」の遠隔機能オプションを導入することで遠隔臨場が可能になりました。 また、録画データを活用することで、担当職員が不在の場合でも日程調整の必要がなく、スムーズに作業を進めることができます。

岡田建設(愛知県)

岡田建設のDX導入事例として、ドローンを活用した現場管理を行っています。 ドローンにより現場の空撮データを収集し、安全管理や進捗状況の確認を行うことで、安全確保と作業効率化を実現しています。 特に、広大で複雑な現場では人手での確認が困難ですが、ドローンによるデータスキャンで即時解析が可能になりました。

白石建設(宮城県)

白石建設では、BIM(Building Information Modeling)を導入し、設計から施工管理までのプロセスをデジタル化しています。 BIMを利用して建物の3Dモデルを作成することで、設計ミスを減らし、施工現場での問題をいち早く発見することが可能になりました。 これにより、工期短縮や作業効率化にもつながっています。

大企業の建設DX事例3選

鹿島建設のDX

鹿島建設では、土木部門で5GやAIなどの先端技術を活用した「重機の自動化・自律化」に注力しています。秋田県の成瀬ダム堤体工事では、ブルドーザーによる地ならし、ダンプトラックによる材料搬入、振動ローラーによる締固めなどの作業をすべて無人で実施。操作も無人で行われ、現場作業員が不要となったことで、安全確保、作業効率向上、省力化を実現しています。

建築部門では、BIM技術をベースにした「3D K-Field」を開発しました。この技術は建築現場をデジタル空間に再現し、建設機械や作業員の配置をシミュレーションすることで、リアルタイムでの施工状況把握を可能にします。「デジタルツイン」と呼ばれるこの手法は、建設業界でも高度な技術として注目されており、建築段階だけでなく竣工後の管理ツールとしても活用されています。

大林組のDX事例

大林組は、実際の施工場所にBIMデータの3Dモデルを重ねて表示するMR(複合現実)アプリ「holonica(ホロニカ)」を開発。従来の紙図面を使用した方法と比較して検査時間を約30%短縮しました。今後は竣工後の維持管理業務や躯体工事の出来高確認への適用拡大を計画しています。

また、2021年には慶應義塾大学の研究チームと「建設技能作業再現システム」を共同開発。このシステムでは、ロボットが左官職人の手の動きや力加減を再現し、実際の職人が仕上げたものに近い品質を実証しました。実用化されれば、技能労働者が移動せずに複数現場を担当することが可能になります。

竹中工務店のDX事例

竹中工務店は、日本建築センターの共有サーバーで管理しているBIMデータから検査用BIMモデルを生成し、MR用HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着した検査員による建物法定完了検査を実証しました。紙図面の情報をHMDを通して画像に集約することで作業効率が向上し、図面に記載されていない管理記録も同時にチェックできるようになりました。

また、設計BIMツールを活用した高度なシミュレーションとスピーディーな設計プロセスにより、理想空間の実現に取り組んでいます。この技術により、顧客要望に対して迅速かつ詳細な設計案を短時間で作成可能になりました。構造・設備・建築各分野の専門家が作成したBIMモデルをクロスリファレンスして高度なシミュレーションを実施することで、多角的な視点から検証し、より理想に近い提案を実現しています。

建設DXツール・アプリ

次に、建設DXツール・アプリについて以下の7つを紹介します。

- 新規入場者教育動画

- Go-Anzeny

- シビルカレッジ

- ドローン

- AR/VRシミュレーション

- IoT安全管理システム

- BIM/CIM

新規入場者教育動画

新規入場者教育動画は、新規入場者教育を動画化し効率化を図るツールです。

動画を活用した新規入場者教育で得られるメリットは以下の通りです。

・教育時間の大幅削減

基本的な内容(現場概要、現場ルール、安全施工サイクルなど)を動画化することで、教育担当者は毎回同じ説明を繰り返す必要がなくなり、効率的な教育が可能になります。

・教育品質の均一化

動画教育を行うことで、口頭説明でのばらつきや伝え忘れを防止し、誰が担当しても同じ質の高い教育内容を提供できます。

・効果的な情報伝達

視覚と聴覚の両方から情報を得られる動画形式は、口頭説明よりも記憶に残りやすいという特長があります。

現場の安全確保と業務効率化の両立を目指すなら、新規入場者教育の動画化は非常に有効な手段です。

Go-Anzeny

Go-Anzennyは毎月の安全訓練のネタ探しに最適な安全デジタル教材です。

安全訓練での動画活用がもたらすメリットは以下の通りです。

・資料作成の手間が不要になる

・動画再生だけで効果的な訓練が実施可能

・毎回異なる内容で、マンネリ化防止

安全訓練は、毎月4時間確実に実施しなければなりませんが、適切な題材選びに苦労するケースが少なくありません。Go-Anzennyは新規動画が定期的に追加されるため、内容のマンネリ化を防止できます。また、キーワード検索システムにより、必要な動画コンテンツをすぐに見つけ出せるため、準備時間を大幅に短縮できます。各動画には印刷可能なテキスト資料が付属しており、動画視聴と資料配布を組み合わせることで、より効果的な安全教育が実現します。

Go-Anzennyを導入することで、毎月の安全訓練の準備時間を削減しながら、質の高い教育を提供でき、現場責任者の負担を大きく軽減します。

シビルカレッジ

シビルカレッジは建設業に特化した動画教育ツールです。

この動画教育では、受講者の理解度向上や教育者の業務効率化などの効果が期待できます。

シビルカレッジには以下の特徴があります。

・効率的なCPDS取得

オンラインでの効率的なCPDSの取得が可能になります。

・新人教育にも最適

安全講話や建設業法など、新人教育に最適な動画コンテンツが700種類以上揃っています。

・定期的なコンテンツ追加

定期的なコンテンツの追加、バージョンアップを実施しているため、利用者に新たな発見と飽きずに学び続けられる環境を提供しています。

・助成金対象

シビルカレッジは人材開発支援助成金対象のサービスです。要件を満たす企業であれば最大75%の補助が可能なので、コスト負担を軽減しながら導入できます。

ドローン

ドローンとは無人航空機であり、遠隔操作や自動操縦によって飛行できます。

ドローンの活用を行うことにより、建設現場での業務・作業の効率化や安全の確保が可能になります。

ドローンを活用することで得られる主なメリットは次の通りです。

- 測量の際に足場を組む必要がなくなり、時間短縮や作業員が怪我をするリスクを低減することが可能

- 人の手による従来の測量方法と比較して、作業時間を大幅に短縮できる

- 高精度な3Dデータの取得がスムーズ

- 山間地や複雑な地形でも、安全かつ効率的な測量が可能

以上のことから、ドローンを活用することで業務・作業の効率化を図ることができ、安全の確保にも役立ちます。

AR/VRシミュレーション

AR(拡張現実)とVR(仮想現実)シミュレーションは、建設DXを推進する3D可視技術のことをいいます。ARは現実空間にデジタル情報を重ね、VRは仮想空間での没入型体験を提供するものです。

AR/VRを活用することは、現場での作業効率化や技術・暗黙知の見える化をすることに役立ちます。

具体例として以下のようなものがあります。

AR

・AR測量

スマートグラスを使用することで、現場に3D設計図を投影することができます。

・ARマニュアル

作業手順をARで可視化し、ヒューマンエラーによる怪我や事故などの低減に役立ちます。

VR

・3Dモデル検証

BIM(Building Information Modeling)データをVRで可視化することで、設計上の問題をいち早く発見することが可能になります。

・重機操作訓練

VRシミュレーターを活用することで新人作業員の技能習得を安全に実施することができます。

以上のことからAR/VRシミュレーションを活用することは、作業の効率化や技術力・暗黙知の見える化に役立つといえます。

IoT安全管理システム

IoT安全管理システムとは、IoTの機能を利用することで、安全を確保する仕組みのことです。IoTの監視機能を活用し、作業員の健康や安全の管理、事故防止などにつなげることができます。

例えば、センサーを作業員のヘルメットに取り付けることで、生体情報や環境情報を入手してクラウドに送信して分析を行います。これにより、遠隔地から作業員の状況をリアルタイムに把握することができ安全を確保することができます。また、落下リスクエリアに侵入した際に、ブザーが作動するものもあります。

IoT安全管理システムを導入することにより、作業員の体調や現場での状況をリアルタイムに監視できます。これは健康管理だけにとどまらず、現場での怪我や事故といった労働災害を低減することも期待できます。

BIM/CIM

BIMとは、Building Information Modeling(建築情報モデル化)の略で、CMIは、Construction Information Modeling(建設情報モデル化)の略になります。これらは、建設業の生産性の向上とデジタル化を目的としています。

BMI/CMIのメリットは以下の通りです。

- 3次元モデルによる可視化により、干渉や設計ミスを早期発見することが可能になります。

- 3次元モデルを基にし、安全対策や施工手順をシミュレーションすることが可能になります。

- 3次元モデルを維持管理段階でも活用すれば、ライフサイクル全体での効率化やコストの削減を実現することが可能になります。

このようなことから、BMI/CMIを活用することにより、手戻りの削減や設計ミス、コスト削減と工期の短縮などといったことに役立ちます。

まとめ

今回の記事では、建設DXの概要について簡単に説明し、建設DXに用いられる技術や建設業界の課題などについて解説しました。建設DXを進めていくことは、業務の効率化や生産性の向上、安全の確保などの観点から、今後の建設業界を変革していくことにつながります。建設業界がDXを積極的に取り入れることで、人手不足や高齢化といった構造的な課題への対応が可能になります。

また、デジタル技術の活用によって意思決定の迅速化や情報共有の円滑化が実現し、プロジェクト全体の透明性と品質向上にも貢献するでしょう。今後はIoTやAI、BIMなどの先端技術をさらに統合し、建設業界全体のエコシステムを構築していくことが重要です。デジタルトランスフォーメーションは一朝一夕に実現するものではありませんが、継続的な取り組みと段階的な導入によって、持続可能な建設業界の未来を切り開くことができます。