建設業における安全教育とは?安全教育の内容を詳しく解説

建設業では労働災害の減少に向けた取り組みが進んでいますが、事故の撲滅には至っていません。そのため、作業員の安全意識向上と事故防止を目的とした安全教育が重要となっています。

労働安全衛生法でも安全教育の実施が義務付けられており、これは他業種と比較して事故やケガの発生率が高い建設業特有の課題に対応するためです。

安全教育には、雇入れ時教育、作業従事者教育、安全訓練など、様々な種類があります。本記事では、それぞれの安全教育の特徴や内容、また教育に活用できる資料について詳しく解説します。建設業の安全管理にぜひお役立てください。

目次

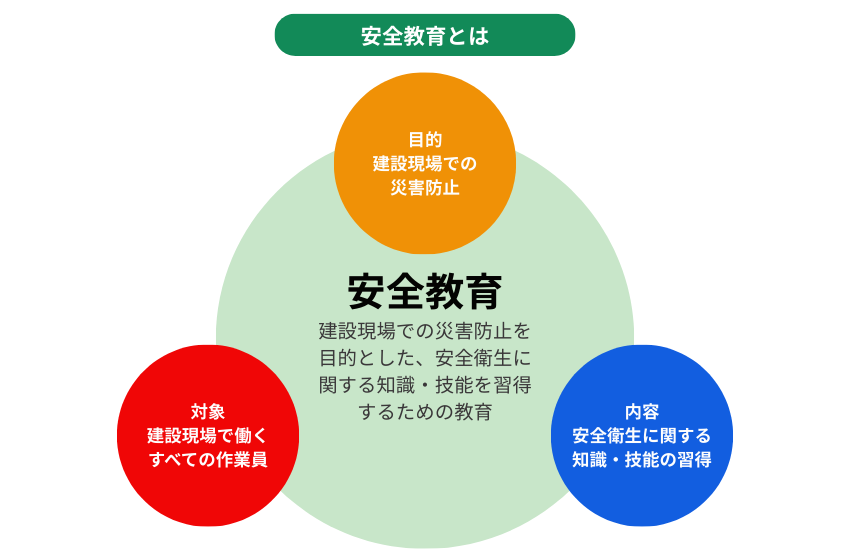

建設業の安全教育とは何を指す?

建設業における安全教育とは、建設現場での災害防止を目的とした、安全衛生に関する知識・技能を習得するための教育です。

本記事では、安全教育の具体的な教育内容について解説していきます。

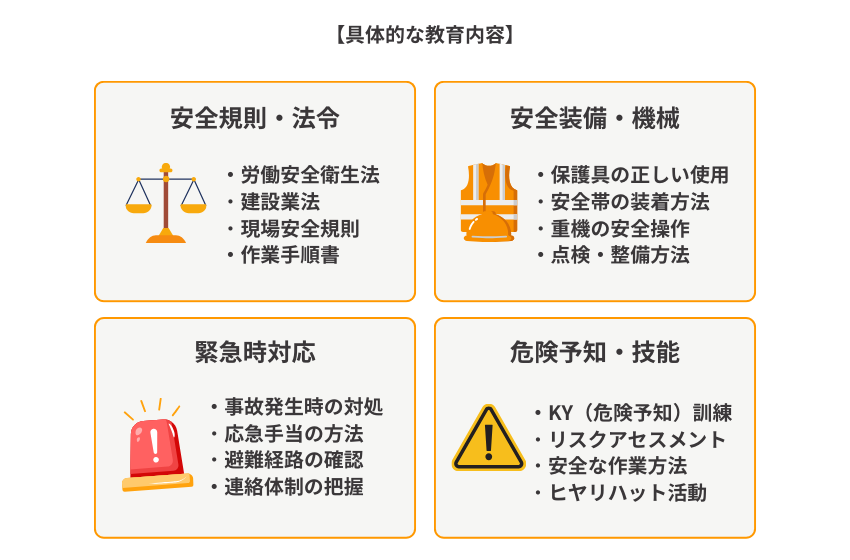

安全教育の内容(一例)

- 雇い入れ時安全衛生教育

- 従事者教育

- 安全訓練

雇い入れ時安全衛生教育

雇い入れ時安全衛生教育とは、事業者が労働者を雇い入れたとき、または作業内容を変更した時に行う教育です。労働安全衛生法第59条により実施が義務付けられており、雇用形態に関係なく全ての新規雇用者が対象となります。

雇い入れ時安全衛生教育の義務

雇い入れ時安全衛生教育については、労働安全衛生法と労働安全衛生規則により義務付けられています。

①事業者は、労働者を雇い入れた時、または作業内容を変更した時について当該労働者に対し、 その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

三 作業手順に関すること。

四 作業開始時の点検に関すること。

五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

六 整理、整理整頓及び清潔の保持に関すること。

七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

雇い入れ時安全衛生教育の内容

雇い入れ時安全衛生教育の具体的な内容は、労働安全衛生規則第35条第1項により、下記の通り定められています。

①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること

②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること

③作業手順に関すること

④作業開始時の点検に関すること

⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること

⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること

⑧①~⑦に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

雇い入れ時安全衛生教育の時間

雇い入れ時安全衛生教育の時間について、法律での明確な定めはありませんが、建設業労働災害防止協会の『建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指針』により、一般的には6時間が目安とされています。

この時間は、建設現場での労働災害防止と安全確保に必要な基本知識と技能を十分に習得するために設定されています。ただし、安全教育は一度の実施で完了するものではなく、事業者には労働者の安全意識を維持・向上させるため、教育内容を定期的に見直し、継続的に実施することが求められます。

建設従事者教育

建設従事者教育とは、建設工事現場における労働災害の防止を徹底するために、建設工事に従事する労働者に対して実施する安全衛生教育です。建設現場では元方事業者や下請負事業者が労働災害防止の責務を負いますが、実際に作業を行う労働者自身も災害防止の重要性を認識し、事業者の労働災害防止活動に協力することが重要です。

特に労働者の不安全行動を防止するため、労働安全衛生法の遵守事項や基本的な安全知識について、労働者に周知徹底する必要があります。そのため、建設工事に従事する労働者(「建設従事者」)に対し、不安全行動等の防止に関して実施すべき必要な安全衛生教育を建設従事者教育と言います。

建設従事者教育の内容

建設従事者教育は、以下の4つの項目で合計4時間のカリキュラムで実施されます。

| カリキュラム | 内容 | 時間 |

| ①労働安全衛生関係法令に ついて | ・事業者の責任と労働者の遵守義務 | (30分) |

| ②安全施工サイクルに関する事項について | ・安全施工サイクルの実施方法 | (60分) |

| ③現場の労働安全衛生に 関する具体的実施事項に ついて | ・現場の安全管理体制 ・現場での安全点検 ・有害物、有害作業、有害場所等の健康障害防止 ・その他労働安全衛生に関する具体的実施事項 | (90分) |

| ④労働災害の事例及び その対策について | ・作業行動による労働災害防止対策 (ヒューマンエラー関係を含む) | (60分) |

特別教育

特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項により、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときに実施することが義務付けられている安全衛生教育です。建設業では多くの危険を伴う作業が行われるため、作業の種類に応じた専門的な知識と技能の習得が必要となります。

特別教育は、一般的な雇い入れ時教育とは異なり、特定の危険有害業務に従事する労働者に対して、その業務の危険性や安全な作業方法について詳細に教育することを目的としています。教育を受けていない労働者は、該当する危険有害業務に従事することはできません。

特別教育の対象となる主な業務

建設業において特別教育が必要な主な業務は以下の通りです。

足場・高所作業関連

- 足場の組立て、解体又は変更の作業

- ローリングタワー組立て等作業

建設機械関連

- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務

- 不整地運搬車の運転業務

- 高所作業車の運転業務

有害物質関連

- 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業

- 粉じん作業

- 有機溶剤を取り扱う業務

その他の危険業務

- 酸素欠乏危険作業

- アーク溶接等の業務

- 研削といしの取替え等の業務

- チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務

特別教育の内容と時間

特別教育の内容と時間は、業務の種類により労働安全衛生規則で詳細に定められています。一般的には学科教育と実技教育の組み合わせで構成され、数時間から数日間にわたって実施されます。

| 教育内容の例(足場の組立て等作業の場合) | |

| 学科教育(6時間) | ・足場及び作業の方法に関する知識 ・工具及び保護具に関する知識 |

| 関係法令 ・実技教育(3時間) | ・足場の組立て及び解体の作業の方法 ・工具及び保護具の取扱い |

特別教育は、対象業務に従事する前に必ず完了させる必要があり、教育記録の保存も義務付けられています。

安全教育で活用すべき労働災害事例と対策

安全教育を効果的に進めるためには、実際に発生した労働災害事例を教材として活用することが重要です。具体的な事故事例を通じて、作業員は「なぜ事故が起きたのか」「どうすれば防げたのか」を具体的にイメージでき、安全意識の向上につながります。建設業では墜落・転落災害が全労働災害の約4割を占めており、次いで建設機械や重機による災害が多発しています。

これらの典型的な災害パターンを理解し、原因と対策を学ぶことで、同様の事故を未然に防ぐことができます。以下では、建設現場で特に発生頻度の高い災害事例を取り上げ、それぞれの原因分析と具体的な防止対策について解説します。これらの事例は新人教育や定期的な安全研修で活用し、作業員全員で共有することが大切です。

墜落・転落事故の事例と対策

事例①【死亡事故】指示外作業中の墜落により死亡

歩道橋の維持補修の事故。足場の解体作業時に、現場代理人が他の作業員に行先を告げずに作業箇所以外の足場に入って確認作業を行っていました。その時に高さ4.5mの足場の端部から墜落し、肺の損傷により死亡しました。他の作業員は足場解体作業中で、現場代理人がいたことに気付いていませんでした。

- 足場端部が開口部となっており、手すりなどの墜落防止措置がされていなかった。

- 被災者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。

対策としては、以下の点が挙げられます。

- 主任技術者や作業主任者等協議の上、足場解体の作業手順書を作成する

- 安全帯の使用の徹底を行う

- 開口部の転落防止措置を実施する

- 作業員の役割分担を明文化し、作業ごとにミーティングで確認する

- 作業箇所以外で作業を行う場合、声掛けを徹底する

事例②【重症事故】部材受け取り作業中の手すり撤去による墜落

法面工事における調査ボーリング足場の組立作業中の事故。中断作業ステージ(高さ13m)より上段に単管パイプを送り出す作業を行っていた作業員が、バランスを崩して手すりを外した開口部から13m下に転落し重症を負いました。

- 中断作業ステージ幅が4mであるのに対し、単管が5mであったため、中断作業ステージの手すりの一部を撤去して作業を行った。

- 中段作業ステージ上に単管が多く置かれており、足場が悪かった。

- 安全帯を使用していなかった。

- 親綱を設置していなかった。

- 足場組立等作業主任者が安全帯の使用状況を監視していなかった。

対策としては、以下の点が挙げられます。

- 開口部を設ける場合は、親綱を設置し安全帯を使用した状態で手すりを撤去する

- 作業床に必要以上の資材を置かず、作業スペースを1m以上確保する

- 作業主任者は、作業全体を見渡せる場所で作業状況の監視を行う

事例③【重症事故】安全帯未着用による後方墜落

砂防施設(床固工)の右岸側壁部で発生した事故。監理技術者が、転石積用の丁張設置をするため、流路に背を向けてしゃがんで作業していました。作業員が注意喚起を行いましたが、監理技術者は無視して作業を続行しました。立ち上がる際に足を踏み外し、後ろ向きに約6m墜落し全治3ヶ月の重症を負いました。

- 手すりの設置、安全帯の着用等による墜落防止措置を行っていなかった。

- 安全を統括すべき元請会社の監理技術者の安全意識の欠如。

対策としては、以下の点が挙げられます。

- 鋼管を用いてセーフティーブロックを設置し、安全帯ワイヤーを取り付ける

- 施工手順書へ高所作業時の安全対策を明記する

- 墜落注意看板による注意喚起を実施する

- 現場代理人や監理技術者自らもKY活動を実施し、安全意識の高揚を図る

- 労働安全コンサル等による安全パトロールの強化を行う

建設機械による落下事故の事例と対策

事例④【重症事故】クレーン転倒によるオペレータ墜落

地上15mにある仮桟橋での事故。ダウンザホールハンマを引き抜いて仮置きするため、クローラクレーンのブームを旋回させました。左旋回させる最中にバランスを崩し、オペレータとともに仮桟橋から15m下に墜落し左上腕切断・多数骨折などの重症を負いました。

- ダウンザホールハンマの重量超過。

- 施工時のクレーン位置が水平でなかった。

- クローラクレーンのクローラを規定位置まで張り出していなかった。

対策としては、以下の点が挙げられます。

- 施工計画書や作業手順書に、クレーンの定格荷重と作業可能半径、及びダウンザホールハンマの重量を明記する

- クローラの張り出しの確認方法を施工計画書や作業手順書に明記する

- 始業前点検時と安全巡視時に、クローラの張り出し状況を確認・記録する

- クレーン設置の水平状況の確認・記録と、鋼製架台等による水平の確保(傾斜部)を行う

効果的な安全教育の進め方

安全教育を効果的に進めるためには、作業員にとってわかりやすく、かつ継続的に関心を持ってもらえる教育を実施する必要があります。建設現場では毎月の安全訓練や朝礼での安全教育が行われていますが、教育内容がマンネリ化してしまうケースが少なくありません。作業員が「また同じ内容か」と感じてしまうと、安全教育の効果は大幅に低下してしまいます。

多くの建設会社では、自社で準備できる安全教育資料に限りがあるのが現状です。マンネリ化を防止し、作業員の安全意識を維持・向上させるためには、常に最新の情報を反映した多様な安全教育資料の活用が重要となります。

安全デジタル教材Go-Anzenでは、400種類以上の安全訓練用テキストと動画コンテンツが見放題で利用でき、現場のニーズに応じた多彩な安全教育が可能です。建設業界の最新の労働災害事例から基本的な安全知識まで、幅広いコンテンツが揃っているため、作業員の飽きを防ぎながら実践的な安全教育を継続できます。今なら無料の資料ダウンロードも可能ですので、この機会にぜひ資料を請求して、より効果的な安全教育の実現にお役立てください。