建設業における安全教育のネタ12選!安全教育資料ダウンロード方法も紹介

建設業は他業種と比較して労働災害発生率が高く、現場での安全意識向上が急務となっています。効果的な安全教育は労働災害防止に大きな効果を発揮しますが、継続的な実施において教育内容のマンネリ化という課題に直面することも少なくありません。

そこで本記事では、安全教育の基本概要を解説するとともに、教育内容の充実に役立つ実用的なサイトをご紹介します。これらの情報を活用し、より効果的な安全教育の実現にお役立てください。

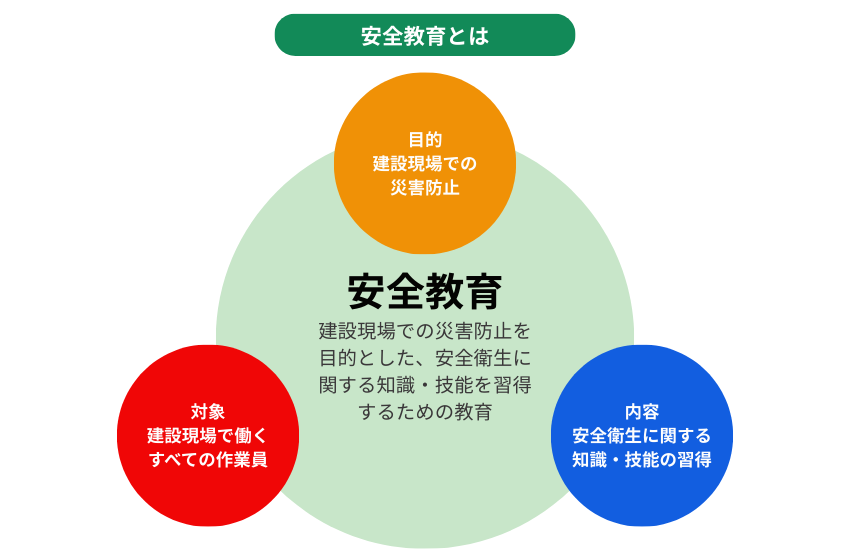

建設業における安全教育とは?

建設業における安全教育とは、建設現場で働く従業員や管理者が労働災害を防ぎ、安全に作業を行えるよう、必要な技能や知識を習得するための教育です。

建設業では高所作業や重機の使用が日常的であるため、他の産業と比較して労働災害の発生率が高くなっています。また、重篤な事故につながるケースも多いことから、体系的な安全教育が不可欠となります。安全教育の目的は、従業員や管理者一人ひとりが安全意識を高め、危険を予知し、適切な安全対策を実施できるようにすることです。

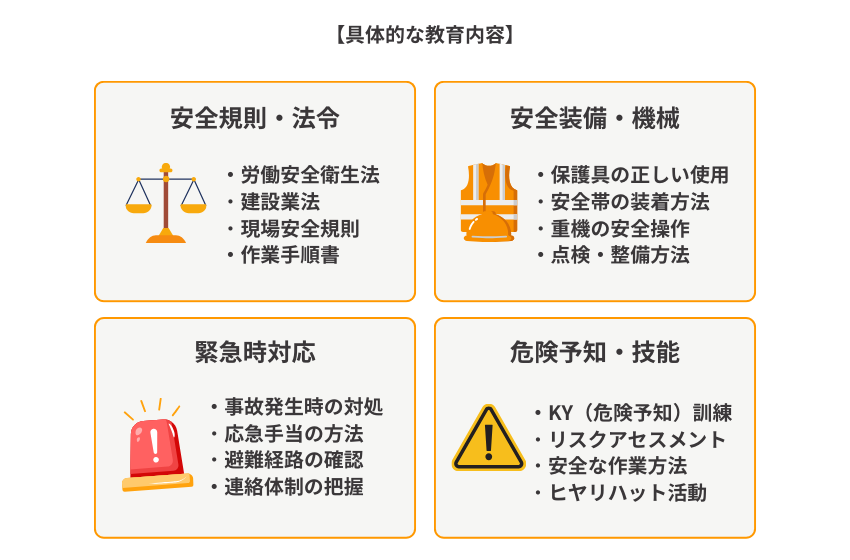

安全教育の内容

建設業における安全教育の内容は以下の通りです。

- 雇入れ時安全教育

- 職長・安全教育

- 特別教育

- 定期的な安全教育・安全衛生会議

1.雇入れ時安全教育

労働者を新たに受け入れた場合には、以下の内容を教育しなければなりません。

- 建設機械や工具の危険性と取扱方法

- 保護具の正しい使用方法

- 作業手順と安全作業方法

- 災害時の対応・応急処置

2.職長・安全衛生責任者教育

建設現場で安全管理や作業指揮を担う職長や安全衛生責任者には、さらに高度な教育が必要です。

- 部下指導や安全管理の方法

- 作業計画やリスクアセスメントの手法

- 災害発生時の緊急対応

3.特別教育(特定作業を行う者に必要)

危険有害業務に従事する作業員や現場のリーダーには、法令で定められた特別教育が義務づけられています。

- 足場組立・解体作業

- 高所作業車の運転

- クレーン操作や玉掛け作業

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業

- 有機溶剤作業

4.定期的な安全教育・安全衛生会議

安全教育は、一度の実施だけではなく、定期的な教育や会議も必要です。

- 月1回以上の安全衛生会議

- 危険予知(KY)活動

- ヒヤリハット報告の共有

- 年次・半期ごとの再教育

- 関係法令・社内ルール

建設業での安全教育は、現場作業員の生命を守るためにも非常に重要になります。法定教育や専門教育、体験教育を確実に行い、安全管理体制を構築しましょう。

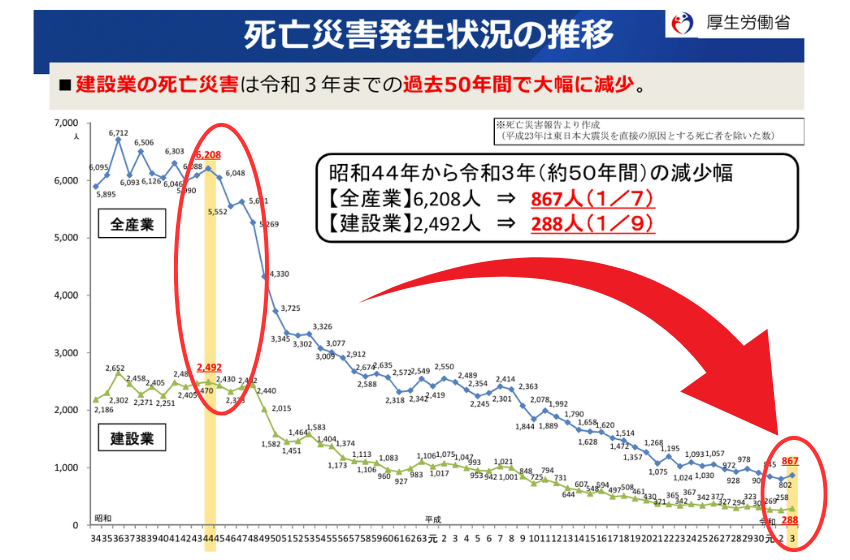

安全教育の重要性

建設業で安全教育を実施することは怪我や事故といった労働災害防止の観点からとても重要です。建設業では、高所作業や重機の操作を行うことがあることから、危険を伴う作業が多く、全産業の中でも死亡事故が多発しやすい業界です。

令和3年の死亡災害発生状況の推移のデータでは、全産業で発生した死亡災害は867人でした。そのうち建設業で発生した死亡災害は288人であり、全体の約33%を占めています。

建設業における労働災害の発生状況

建設業での死亡災害は年々減少傾向にありますが、現在でも死亡災害の発生率は産業別で最も高く、より一層の改善が必要です。多くの労働災害は、不安全行動や規律違反といったヒューマンエラーによるものです。労働災害を低減するために、現場作業員一人一人がリスクの予知と危険の回避ができるよう、安全教育を受ける必要があります。

安全教育を実施することで、リスク予知・回避の能力を身につけ、安全意識を高めることにより、労働災害での怪我や死亡事故を防ぐようにしましょう。

安全教育の実施時間と実施するタイミング

安全教育の概要は以下の通りです。

- 雇入れ時安全衛生教育

- 職長等教育(安全衛生教育)

- 特別教育

- 定期安全訓練

安全教育の種類、実施時間の目安、内容は以下の通りです。

| 安全教育の種類 | 実施時間の目安 | 内容 |

| 雇入れ時安全衛生教育 | 原則6時間 | ・法令 ・過去の事故事例 ・現場のルール ・実技訓練 など |

| 職長等教育(安全衛生教育) | 合計14時間 | ・管理監督者向けのカリキュラム |

| 特別教育 | 業務ごとに設定あり | ・足場 ・玉掛け ・クレーン作業 など |

| 定期安全訓練 | 月4時間または半日以上 | ・災害事例の共有 |

現場によっては業務の都合でまとまった時間が取れないことがあると思います。その場合は、複数日に分けて実施することも可能ですので、確実に行いましょう。

安全教育ネタ12選

以下の表は、年間の安全訓練のネタ・テーマ一覧の例とその時期に行う理由をまとめたものです。

| 月 | テーマ | その時期に行う理由 |

| 1月 | 腰痛・転倒予防ストレッチ | 年初は気温が低く、筋肉がこわばりやすいこともあり転倒事故が起こりやすい。 年末年始の休み明けで体が鈍りやすいため、ストレッチや筋肉の柔軟性を重視している。 |

| 2月 | 応急手当・心肺蘇生法の実践訓練 | 冬季は、屋外の作業による体調の急変(心疾患、凍傷等)が多い時期。いざという時の応急手当の訓練を重点的に実施し、対応力を高める。 |

| 3月 | 安全帯の点検・使用方法の訓練 | 年度末は工期が集中し、高所作業が増える傾向にある。安全帯の着用指導や点検が事故防止につながる。 |

| 4月 | 歩行者の保護と自転車の安全 | 新年度の始まりで人の出入りが活発になる時期。周辺住民の往来や新たな作業員を意識した交通安全が必要になる。 |

| 5月 | 自動体外式除細動器(AED)の使用訓練 | 現場活動が本格化し、熱中症を含めて急病のリスクが増え始める。実践的なAED使用訓練を盛り込む必要がある。 |

| 6月 | 台風・水害対策 | 台風や梅雨時期を迎える前のため、気象災害による工事中断や被害が多く発生するため、事前の意識高揚と訓練が不可欠。 |

| 7月 | 熱中症防止対策 | 夏の本番が直前であり、気温や湿度が大幅に上昇する時期。「全国安全週間」にも合わせて、行動管理や熱中症対策が必要。 |

| 8月 | 熱中症の応急処置の訓練 | 最も暑い時期であり、熱中症が発生しやすい。応急処置訓練を通じて現場での迅速な対応力を補える。 |

| 9月 | 労働災害防止対策 | 秋の台風や作業再開時期。夏の集中力の低下や集中力低下による事故が増えることから災害事例や対策の再確認を行う。 |

| 10月 | 服装や保護具の適切な装着方法 | 季節の変わり目であり服装調節や装具の見直しの機会。防寒具や装具の不具合も発生しやすいため。 |

| 11月 | コロナ・インフルエンザ等の感染症対策 | 冬季の感染症流行時期に備えるために徹底的に指導をする必要がある。特に11月は工事現場も稼働し、集団発生のリスクも高い。 |

| 12月 | 積雪や凍結路面等でのスリップ防止 | 年末に向け、積雪や凍結による転倒事故が多発する季節のため。冬場に備えた教育に重点をおいた教育が必要。 |

この年間スケジュールは一例ですが、このように現場の季節的リスクや、作業内容の実態、社会的な動向、安全週間などを考慮して安全訓練のスケジュールを作成するようにしましょう。

建設業の安全教育資料はどこでダウンロードできる?

建設業の安全教育の資料は、様々な公的機関や業界団体のウェブサイトで提供されており、無料でダウンロードができます。

安全教育資料の入手先として以下の4つを紹介します。

- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

- 中小建設業特別教育協会(特教協)

- 建設業労働災害防止協会(建災防)

- 日本建設業連合会

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」では、建設業向けに安全教育の教材や現場別・業務別の資料が公開されています。このサイト内にある資料や動画は日本語だけではなく、英語や中国語、ベトナム語といった様々な言語に対応しているので外国人労働者でも利用が可能です。

教材の内容としては、建設現場全般や熱中症対策、足場の設置、クレーン作業といったツールや教材、PDFマニュアルも充実しています。

中小建設業特別教育協会(特教協)

中小建設業特別教育協会では、社内の安全教育に使用できる教材や資料を無料で公開しています。

教材・資料として以下のようなものがあります。

- 安全標語・標識

- 安全ポスター

- リスクアセスメント用の資料

- 中高年齢労働者向けの動画

- ヒューマンエラー防止の教材

- 熱中症予防

- 危険予知訓練(KY活動)

教材や動画、リスクアセスメント、標識・ポスターも無料で配布しているので、社内研修の場で役立ちます。

建設業労働災害防止協会(建災防)

建設業労働災害防止協会では、安全教育資料(リーフレット・ガイドライン・チェックリストなどのPDF)は原則無料で公開されています。

建災防のサイトでは、現場の労働災害の防止や教育活動、特定作業の安全管理に役立つ各種リーフレットや調査研究報告、ガイドラインの概要といった多くの資料が自由に閲覧や保存をすることができます。

教材の内容は以下の通りです。

- 墜落・転落災害、はさまれ・巻き込まれ災害、重機災害等、三大災害の防止対策

- 熱中症や化学物質中毒といった健康障害対策

- リスクアセスメントやチェックリスト等の実務ツール

- 教育の手法と現場指導体制の提案

- 現場オペレーションと法令遵守

- 特定作業ごとの専門教育・実用リーフレット

建災防では、以下のような実用的な資料を提供しています。

新規入職者安全衛生教育テキスト

建設現場で安全に働くための注意点や基本ルールをまとめたものです。

安全衛生の手引

建設現場での労働災害防止のために具体的な対策や注意点をまとめたガイドブックです。

建災防の資料は、ウェブサイトで公開されているリーフレットやPDFは基本的に無料になります。しかし、一部の冊子や講習教材は有料(テキスト冊子や大部数の印刷物、講習会時に配布される教材など)の場合があるので注意しましょう。

日本建設業連合会

日本建設業連合会では、建設車両運転の知識や交通誘導員、移動式クレーンの安全管理についての教材・資料を無料で公開しています。

日本建設業連合会の提供する安全教育資料は、現場の役割や状況に合わせた実務的なポイントが押さえられているので積極的に活用することをお勧めします。

安全教育がマンネリ化する原因

安全教育がマンネリ化する主な原因として以下の点があります。

- 同じ内容の繰り返しで新鮮味がない

- 年間を通じた計画的な教育プログラムがない

- 形式的な危険予知訓練(KYT)の繰り返し

- 教育内容が現場の実情に合っていない

- 参加型でない一方的な講義形式が続く

同じ内容の繰り返しで新鮮味がない

毎回似たような教材や内容を使用することで、現場作業員が既知の話として聞き流しやすくなり、安全意識や学びの向上につながりにくくなります。

年間を通じた計画的な教育プログラムがない

計画的に年間を通じて実施される教育プログラムが組まれていない場合、単発的な指導やその場しのぎの教育が増え、教育の発展性・継続性が失われます。

形式的な危険予知訓練(KYT)の繰り返し

KYTを実施すること自体が目的となってしまい、現場ごとの作業内容や具体的なリスクに即した訓練とならず、参加者も受け身になってしまいます。

教育内容が現場の実情に合っていない

マニュアル通りの一般的な安全教育では、最新の危険事例や現場の特殊事情に対応できないため、危機感や現場の課題意識を醸成することが困難になります。

参加型でない一方的な講義形式が続く

一方的な講義や座学だけでは、現場作業員の主体的な参加や問題意識の醸成が難しく、自分ごととして安全意識を学ぶ機会が失われてしまいます。

安全教育は動画で負担ゼロがおすすめ!

建設業の安全教育を動画にするメリットは以下の通りです。

- 視覚的な理解が促進される

- 記憶に残りやすい

- 再現が難しい事故などもCGで安全かつわかりやすく解説できる

- 繰り返し視聴・セルフペース学習が可能

- 場所や時間の制約を受けずに集合研修・OJTの代替や補完ができる

視覚的な理解が促進される

危険や作業手順といった口頭説明や文字だけでは伝わりにくいことを、動画を活用することで具体的な動きを見ながら学習することが可能です。受講者はリアルに危険をイメージしやすく、注意するべきポイントを直感的に理解できます。

記憶に残りやすい

動きのある映像は静止画や文章よりもインパクトが強く、視覚と聴覚の両方に訴えることで記憶に定着しやすくなります。

再現が難しい事故などもCGで安全かつわかりやすく解説できる

再現困難な災害や事故といった瞬間や原因も、CG動画なら安全で具体的に再現できます。

危険の本質や防止策をより多くの人に伝えることが可能です。

繰り返し視聴・セルフペース学習が可能

動画は何度でも視聴できるので、理解不足の部分を繰り返し見直すことができます。スマートフォンやタブレット、パソコンでのアクセスも容易です。

場所や時間の制約を受けずに集合研修・OJTの代替や補完ができる

従来の対面研修やOJT(On-the-Job Training)とは違うので、時間や場所に縛られることなくどこでも実施できます。現場の勤務シフトや個人の都合にも柔軟に対応でき、研修機会の拡大が可能です。