建設業法の違反事例とは?実際の事例も交えて徹底解説

建設業法は建設業の健全な発達と工事の適正施工を確保する重要な法律ですが、複雑な規定により違反事例が後を絶ちません。違反した場合、罰則や監督処分といった厳しい処分が科され、事業継続に深刻な影響を与える可能性があります。

本記事では、建設業法違反による具体的な処分内容や実際の違反事例、裁判例を交えながら、違反のリスクと対策について解説します。適切な法令遵守体制の構築にお役立てください。

目次

建設業法に違反するとどうなる

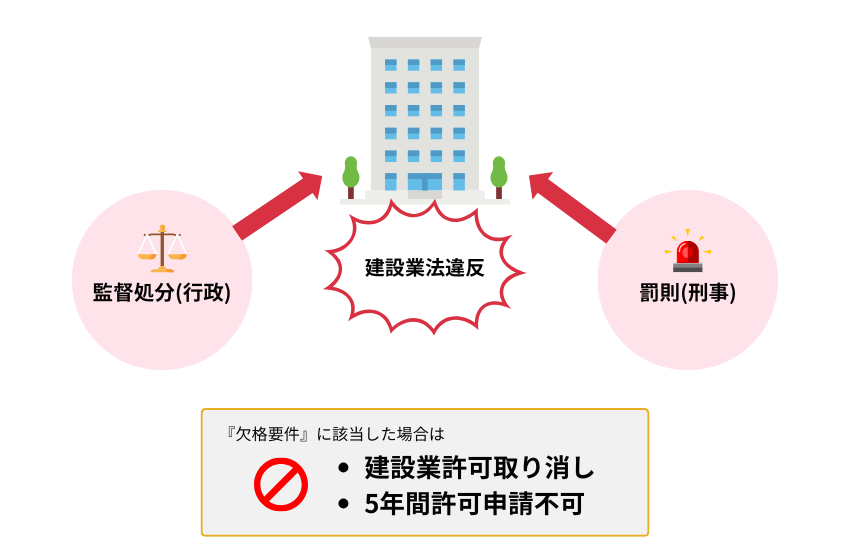

建設業法に違反すると、許可した国土交通大臣及び都道府県知事から「監督処分」や裁判所から「罰則」の刑罰(懲役、罰金)が科せられます。また、建設工事の施工等に関する他法令違反についても、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連を総合的に勘案して「監督処分」が科せられることになります。

その違反が建設業許可の「欠格要件」に該当(傷害、暴行、脅迫、背任等)した場合は「建設業許可取消し」とともに「5年間」許可申請もできなくなります。

罰則

建設業法に違反すると、違反行為の内容に応じて懲役や罰金などの刑事罰が科せられます。これらの罰則は、違反行為を行った本人だけでなく、雇い主(法人)も処罰の対象となります。

建設業法は公共の福祉の増進と建設業の健全な発達を目的としており、違反行為は建設工事の適正な施工を阻害し、発注者の利益を損なう恐れがあるため、法令違反に対しては厳格な罰則を設けています。

主な違反行為と罰則内容

無許可営業(法第3条第1項) 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法第47条)

建設業許可を受けずに500万円以上の建設工事を請け負った場合に適用されます。

虚偽申請 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(法第50条)

建設業許可の申請や変更届、経営状況分析申請などで虚偽の記載を行った場合に適用されます。

一括下請負(丸投げ)の禁止違反※営業停止処分や許可取消処分、または罰則(法第22条)

請け負った建設工事の全部を一括して他の業者に下請けに出すことは禁止されています。

下請代金の支払遅延・不当減額(法第19条の3、第24条の3、同条の5ほか)

下請業者に不当に低い請負代金を支払う行為や、正当な理由なく下請代金の支払いを遅延させる行為等が違反となります。

その他の違反行為 建設業法には上記以外にも多数の規制があり、違反内容によっては重い罰則が科せられることがあります。

監督処分

監督処分は、「指示」「営業停止」「許可取消し」の3種類の行政処分で、国土交通省から監督処分基準(令和5年3月3日付け、国土交通省HP参照のこと)が公表されています。

建設業法の目的に沿って建設業者が行う不正行為等に厳正に処分するもので、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して処分が科せられます。

①指示処分

指示処分は、違反行為の是正を命じる処分です。建設業法に違反した場合、特定建設業者が法第41条第2項又は第3項の規定による勧告に従わない場合、又は次のいずれかに該当する事実があった場合に、当該建設業者に対してそれを是正させるためにとるべき措置を命令するものです。(法第28条第1項、第2項)

a. 建設工事を適切に施工しなかったため、工事関係者以外の一般公衆に危害を及ぼしたとき、その危害程度が軽微であると認められる場合。また、危害を及ぼす恐れが大のとき、措置勧告から指示処分や営業停止処分へと機動的に行われる。重大な危害の場合は、7日以上の営業停止処分となる。

b. 請負契約に関して不誠実な行為をした場合。

c. 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人(支配人及び支店又は営業所の代表者)が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められる場合。

d. 工事現場に配置した主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められる場合。

e. 軽微でない建設工事(500万円未満)について許可対象外業者と下請契約をした場合。

f. 建設業者が、特定建設業の許可を受けていない元請負人から5,000万円以上の建設工事を請け負った場合。

g. 建設業者が、実情を知って、営業の停止及び営業の禁止を命ぜられた者と下請契約を締結した場合。

h. 社会保険・労働保険への未加入である場合。

なお、以上に掲げたもののうち、aとcに該当するものについては、特に必要が認められるときは、工事の注文者に対しても適当な措置を行うように勧告されます。

②営業停止処分

一定期間、建設業の営業を停止する処分です。前述の指示処分の対象事由のいずれかに該当し、事実について情状が重く、指示処分のみでは十分でない場合や、軽微なもので「指示処分」の指示に従わなかった場合には、「営業停止処分」が行われます。(法第28条第3項)

a. 公衆危害で重大な危害の場合は、「7日以上」

b. 請負契約に関して次の不誠実な行為をした場合。

- 虚偽申請は、内容・資料提出前後によって「15日以上」「30日以上」「45日以上」

- 主任技術者等の不設置は、「15日以上」。虚偽や不正資格者は「30日以上」。また、専任義務違反による指示処分に従わなかった場合は、「7日以上」

- 粗雑工事等による重大な瑕疵は、「15日以上」

- 一括下請負禁止(法第22条)違反の場合は、「15日以上」

- 施工体制台帳等の不作成や虚偽の作成は、「7日以上」

c. 業務に関する談合や贈賄等は、「30日」から「1年間」。

d. 信用失墜行為(法人税法、消費税法等の税法違反)の場合

e. 建設工事の施工等に関する他法令違反についても、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連を総合的に勘案し、指示処分や営業停止処分となります。例:健康保険法違反(法定福利費相当額の確保等)等。

営業停止期間中に行えない行為と行える行為が、監督処分基準(令和5年3月3日付け、国土交通省HP参照のこと)の別表に記されています。

③許可取消し処分

許可取消し処分は、次の場合になされます(法第29条、第29条の2)

- 経営業務の管理責任者がいなくなった場合。

- 営業毎に置くこととなっている専任の技術者がいなくなった場合。

- 許可を受けた後、許可拒否要件に該当することとなった場合。(例えば、禁錮以上の刑に処せられたり、破産者となった場合)

- 許可を受けた後1年以内に営業を開始しなかったり、1年以上営業を休止した場合。

- 廃業届の提出要件に該当するに至った場合。

- 不正の手段によって許可(許可の更新を含む)を受けていた場合。

- 前述の指示処分の対象事実のうちで、その情状が特に重い場合。

- 営業の停止処分に従わなかった場合。

- 建設業者の営業所の所在地又は建設業者の所在を確認できない場合。

監督処分が科せられるのみならず、違反行為の態様、情状等によっては、厳正な処分となって、その後の一定期間の建設業を営むこともできなくなることもあります。

建設業法の目的と許可制度

建設業を営む者には守らなければならない法律に「建設業法」があります。建設業法(以下「法」と記す)の目的は「公共の福祉の増進に寄与」するために、建設業を営む者の「資質の向上等を図る」こと、建設工事の「適正な施工確保」と「発注者を保護」し、建設業の「健全な発達を促進」することにあります。

このために、建設業を営もうとする者(軽微な建設工事のみを請負う者以外)は、法の規制と建設業許可(500万円以上)のもと、営業活動や工事の施工ができます。

建設業許可(法第3条第1項)には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可、下請契約の総額により「一般建設業」と「特定建設業」(5,000万円以上の下請契約(法第16条))の区分や業種別許可等があります。

建設業許可の要件

①経営業務管理責任者の設置

②営業所専任技術者等の設置

③誠実性

④財産的基礎を備えていること

建設業許可を受けるには上記4つの「許可要件」(法第7条)と、次の「欠格要件に該当していないこと」(法第8条)が必要となります。

欠格要件の詳細

1.許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること。

2.次のいずれかに該当するとき。

- 許可の取消し処分(悪質な行為に基づくものに限る)を受けてから5年未満の者

- 営業停止(禁止)期間中である者。

- 役員、支店長、営業所長などに、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり、刑を受けなくなってから5年未満の者がいる者。

- 企業自身やその役員、支店長、営業所長等に次の法律の罰金刑に処せられ、刑の執行が終わり、または刑を受けなくなってから5年未満の者がいる者。建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法等や、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪等

このように様々な要件を満たして取得した大切な建設業許可でも、ひとたび「建設業法」に違反をすると、重い処分が科せられることになります。建設業を営む事業者は、法令遵守を徹底し、適切な業務運営を心がけることが重要です。

罰則処分となる建設業法の違反事例

建設業法第45条から第55条に記されているように、違反や虚偽又は不正の事実に基づいて懲役及び罰金に処せられます。また、違反内容によっては情状酌量により、懲役及び罰金が併科される場合があります。処分は行為者のみならず法人の代表者にも及びます。

実際の監督処分は、技術者の専任違反、一括下請負違反、施工体制台帳の不備など、様々な違反行為に対して行われており、違反の内容や程度によって指示処分から営業停止処分まで幅広い処分が科せられています。

具体的な建設業法の違反事例

ここからは公開されている建設業法の違反事例を紹介します。

【ケース1】技術者の専任違反として「指示処分」(法第26条第3項)

A社は技術者の専任が必要な2件の工事(B地方整備局発注工事とC県発注工事)において同一の技術者を兼任させていました。「発注者支援データーベース・システム」の活用により、2件の工事に同一技術者である疑義が発覚し、B地方整備局からC県へ入契適正化法第11条に基づく通知をしました。このため、許可行政庁であるC県がA社から報告聴取を行ったところ、2件の工事において5ヶ月に渡って技術者の兼任事実が確認されたため、専任違反として「監督処分」を行いました。

【ケース2】技術者の専任違反として「指示処分」(法第26条第3項)

許可行政庁であるB県が経営事項審査において工事経歴書を確認していたところ、A社の技術者が、専任が必要な2件の工事を一定期間兼任している疑義が生じました。このため、A社に報告聴取を行ったところ、2ヶ月に渡って技術者の兼任事実が確認されたため、専任違反として「監督処分」を行いました。

【ケース3】技術者の専任義務違反による「指示処分」(法第26条第3項)

発注者であるB県が現場の施工体制確認時、A社の技術者に監理技術者資格者証の提示を求め住所の確認と出勤簿から専任状況を確認した結果、通勤困難なため専任の義務を怠っていたことが発覚しました。建設業法の理解不足と悪質ではなかったため「口頭注意」と是正を行いました。

【ケース4】技術者の不配置により「15日間の営業停止処分」(法第26条第1項)

A社はB県発注工事のJVの構成員であるにもかかわらず、技術者を配置していない疑義があると、入札契約適正化法第11条に基づき発注者であるB県から許可行政庁であるC地方整備局に対して通知がありました。このため許可行政庁であるC地方整備局がA社から報告聴取を行ったところ、当該JVの代表構成員のみが工事の施工管理を行っており、A社は技術者を現場に配置していない事実が確認され、技術者の未配置違反として「監督処分」を行いました。

【ケース5】一括下請負違反による元請負人と下請負人への「営業停止処分」(法第24条の7第1項及び第4項、同条の6第1項、第22条第1項)

許可行政庁であるC地方整備局がA社に「下請取引等実態調査」として立入調査を実施しました。施工体制台帳及び施工体系図に一次下請B社の不記載が確認されました。また、B社は二次下請に工事を一括下請負していました。このためA社に報告聴取を行ったところ、不記載もせずB社への指導も実施していない事実が確認されました。A社には、施工体制台帳の不作成及び下請負人への是正指導を怠った違反として「7日間の営業停止処分」、また、B社の一括下請負違反として「15日間の営業停止処分」を行いました。

【ケース6】一括下請負違反(工事の主たる部分について)による「15日間の営業停止処分」(法第22条第1項)

匿名の通報を受けた許可行政庁のB県は、A社に事実確認のため報告聴取を実施しました。A社の技術者に実際行った業務についての聞き取りをした結果、当該技術者は「工事の主たる部分について」の十分な知識を有せず、工事の主たる部分を一次下請C社に一括下請負をさせていた事実が確認されました。このため、A社に一括下請負違反として「監督処分」を行いました。

【ケース7】工事の「実質的な関与」違反による「営業停止処分」(法第22条第1項)

発注者B県はA社の現場の施工体制点検を実施しました。技術者に対して施工管理等について聞き取りを行ったところ、理解が不十分であったことから工事の「実質的な関与」に対して疑義が生じました。このため、A社の技術者に対して担った役割および実際の業務を聞き取りと打合せ簿との照合を行いました。その結果、当該技術者は施工計画の立案、施工管理などの業務を下請業者の技術者に行わせて、「実質的な関与」に違反する事実が確認されました。このため、A社に一括下請負違反として「監督処分」を行いました。

【ケース8】施工体制台帳の現場備付け違反に対する「指示処分(口頭指導)」(法第24条の7)

発注者B県が、抜き打ちによる工事現場に立入検査を行ったところ、現場事務所に施工体制台帳が備え付けられていませんでした。その場で技術者に問いだしたところ本社に保管をしていると回答を得ました。このため、工事現場に備え付けるよう「口頭指導」し、後日、現場の立入検査において施工体制台帳が備え付けられていることを確認しました。

【ケース9】不正な資格取得により合格を取消された技術者(不適格者)を営業所の専任技術者や工事現場に主任技術者等として配置したことによる指示及び営業停止処分を行った。

A社は、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(不適格者)が資格を取得していたことが判明したため、国土交通大臣より技術検定の合格取消しが行われた。当該取消しを受け、不適格者を営業所の専任技術者や工事現場に主任技術者等として配置されていたことが確認された。このことにより、建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく22日間の営業停止処分を行った。

R7.2.4記者発表 国土交通省近畿地方整備局

【ケース10】官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害罪による営業停止処分

J社の社員は、T町長等と共謀の上、町発注工事の入札に関し、偽計を用いて入札等の公正を害すべき行為を行ったとして、裁判所より官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害罪により懲役10か月(執行猶予3年)及び懲役1年6か月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定している。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認め同条第3項の規定に基づき60日間の営業停止処分となった。

R7.5.9記者発表 国土交通省関東地方整備局

【ケース11】資格要件を満たさない技術者の配置及び虚偽の経営事項審査申請による営業停止処分

H社は、建設業法第15条第2項の規定(技術検定試験合格や能力等を有する者)に違反して、資格要件を満たさない者を営業所専任技術者として配置していた。また、同社は同法26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として、工事現場に配置するとともに、経営事項審査において、資格要件を満たさない者50名を複数年にわたり、技術者名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが同法第28条第1項及び同項第2号に該当。法第28条第1項の規定に基づき指示処分及び法第28条第3項の規定に基づき22日間と45日間の営業停止処分となった。

R5.11.28記者発表 国土交通省中国地方整備局

建設業法違反の事例(施工体制台帳に関する点検結果より)

以下は、公表事例には該当しませんが、点検時に口頭での是正指導が行われた事例です。

書類不備

- 施工体制台帳に添付すべき書類で「発注者との契約書の写し」及び「監理技術者の雇用関係を証明できるものの写し(健康保険証等の写し)」の不備。

- 施工体系図が施工進行中の工事に合っていない(変更されていない)事例が報告された。

この建設業法違反に対して、発注者指導のもと早期に改善された。

技術者の専任違反

- 下請人への点検では、主任技術者の専任すべき工事において専任しておらず、建設業法違反に該当したものがあった。

下請契約関連の違反

- 明確な下請契約では、「慣例による不明記」の改善事項を指導。「建設機械費」「工事数量」「材料」の工事内容が不明記となっている事例が見られている。

- 下請代金の適切な支払い方法の記載が「労務費相当分を現金払い」「期間が120日以内となっていない」ものが見受けられ、「認識不足」「社内規定が不適切」によるものです。

- 当初契約、変更契約:着工前に書面による契約を行わなかった場合や追加工事又は変更工事が発生したが、書面による変更契約を行わなかった場合。(法第19条等)

違反のおそれのある事例

見積条件の提示等

不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により下請負人に見積りを行わせた場合。(法第20条)

不当に低い請負代金

下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合。(法第19条の3)

不利益取扱いの禁止

下請負人が元請負人からの支払いに際し、正当な理由なく長期支払い保留を受けたことを監督行政庁に通報したため、取引を停止した場合(法第24条)

指値発注

元請負人が、下請負人から提出された見積書に記載されている法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に差し引きするなど、一定の割合を差し引いて下請契約を締結した場合(法第19条等)

赤伝処理

元請負人が、下請負人と合意することなく、下請け工事の施工に伴い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く場合(法第19条等)

建設業法違反を防ぐための対策

違反行為を隠蔽しようとすると、より重い処分を受ける可能性があります。令和3年に発生した不正事件により「監督処分」が改正されて厳しくなりました。

令和5年度における「建設業法令遵守推進本部」が実施した監督処分・勧告等の実績は以下のとおりです。

- 許可取消し(1業者):営業所の実態なし

- 営業停止(14業者):資格要件を満たさない技術者配置、経営事項審査の虚偽申請など

- 指示(12業者):労働安全衛生法違反、専任技術者配置違反

- 勧告(68業者):下請契約の締結や追加・変更契約及び下請代金の見積等

- 文書指導等(388業者)

改正建設業法と業界の取り組み

昨年6月に改正建設業法が公布され、請負代金・労務費・工期の3点を重点に、取引の適正化を図るための実態調査と改善指導等が実施されました。その結果が、近いうちに公表される予定です。

建設業界の用語改正と意識改革

「下請業者」を「中小受託事業者」へと用語を改める方針が固められています。発注者と受注者の上下関係をイメージさせる建設業界の悪しき慣行から脱却するための用語改正です。

建設業の「健全な発達を促進」するためには、従来の悪弊を改善し、受発注者間や元請負人・下請負人間がパートナーとして建設産業が持続発展を遂げていくことが不可欠です。そのためには、建設業法を遵守し、適正な建設業を営むことが重要となります。

設業法令遵守ガイドラインの活用

国土交通省ホームページに掲載されている以下のガイドラインは、実務において重要な参考資料となります。

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン

元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン

これらのガイドラインを活用することで、適正な建設業の発展に資することができます。

まとめ

本記事では、具体的な違反事例や裁判例をご紹介し、法令遵守の重要性を解説しました。建設業法は、建設業の健全な発展と工事の適正施工を確保するための重要な法律です。そのため、日々の業務の中で法令を正しく理解し、適切な体制を整えることが不可欠です。今一度、自社の体制を見直し、違反の未然防止と健全な事業運営に取り組んでいきましょう。