建設業の健康経営ガイド|入札加点と優良法人認定を解説

「従業員の高齢化が進んでいる」「若手の人材がなかなか集まらない、定着しない」 建設業界で事業を営む多くの経営者様が、このような課題に直面しているのではないでしょうか。深刻化する人材不足は、企業の存続をも揺るがしかねない重要な問題です。

この課題を解決する鍵として、今、「健康経営」が大きな注目を集めています。健康経営とは、従業員の健康を単なる福利厚生ではなく、企業の成長に不可欠な「経営資源」と捉え、戦略的に投資していく考え方です。

特に建設業においては、公共事業の入札で有利になったり、採用力が強化されたりと、具体的なメリットが数多く存在します。

この記事では、建設業に特化し、健康経営に取り組むメリットから「健康経営優良法人」の認定取得方法、さらには明日から始められる具体的な施策まで、専門家が分かりやすく解説します。

目次

健康経営とは

健康経営とは、従業員の心身の健康を経営資源と捉え、企業の成長や生産性向上につなげる取り組みのことです。建設業においても、労働災害の防止や人材の定着を図るために、健康経営の導入は重要な経営戦略となります。

健康経営が注目される背景

健康経営が注目される背景には、建設業をはじめとする多くの業界で、従業員の健康維持が企業の持続的な成長に直結するという認識が広がっていることがあります。

また、社会全体で「働き方改革」や「健康寿命の延伸」が重視される中、企業が積極的に健康経営に取り組むことは、信頼性や競争力を高める重要な要素となっています。

建設業における健康経営の重要性

建設業では高齢化や人材不足が深刻化し、長時間労働や肉体的負担による健康リスクが一層高まっています。こういった課題は、体力や集中力の低下に起因し、事故や労働災害につながる可能性があるため、企業にとって安全管理の徹底は欠かせません。

こうした背景から、労働災害の防止や安全対策の強化はもちろん、従業員一人ひとりが安心して働ける環境を整えることが重要です。

職場環境の改善や健康経営の推進は、従業員の定着率を高めるだけでなく、新たな人材の採用力向上にもつながり、結果として企業の持続的な成長を支える基盤となります。

建設業が健康経営に取り組む4つのメリット

なぜ今、建設業で健康経営が重要視されているのでしょうか。それは、企業に明確な利益をもたらす4つの大きなメリットがあるからです。

公共事業入札における加点評価

多くの経営者が関心を寄せる最大のメリットが、公共事業の入札における加点評価です。

国や多くの地方自治体では、公共工事の総合評価落札方式において、「健康経営優良法人」の認定を受けている企業を加点評価の対象としています。これは、企業の社会的な取り組みを評価し、健全な経営を行う企業に事業機会を提供しようという動きの表れです。

例えば、東京都や大阪府、福岡県など、多くの都道府県や市区町村で加点制度が導入されています。加点される点数や対象となる工事の条件は自治体によって異なりますが、この数点の差が落札を左右するケースは少なくありません。

以下が各都道府県で導入されている加点の事例です。

【福岡県】

健康づくり団体・事業所宣言を登録することにより、福岡県の競争入札参加資格審査項目である「地域貢献活動評価項目」に該当するため、加点対象となります。

【沖縄県】

健康経営の取組を支援する「うちなー健康経営宣言」事業を推進しています。健康づくりに関する取組内容があらかじめ用意されているため、選択肢の中から取組内容を選ぶことができます。

【長崎県】

審査対象特定日において、長崎県国保・健康増進課から「ながさき健康経営推進事業所」の認定を受けている場合に、該当の工事種類について5点が審査点数に加わります。

【愛知県豊橋市】

健康経営を実践する事業所を「とよはし健康宣言事業所」として認定します。認定されると、健康づくりに関する無料の講座やサポートをご利用いただけるほか、事業所の認知度向上や入札における加点など、メリットがあります。

【山形県米沢市】

建設工事指名競争入札参加者の格付で健康経営優良法人の認定で10点、やまがた健康企業宣言の登録で5点の加点が加わります。

入札での競争力を高めるために、健康経営への取り組みは極めて有効な戦略と言えるでしょう。自社が参加する可能性のある自治体の入札情報を確認し、加点要件をチェックすることをおすすめします。

人材確保と定着率の向上

建設業界が抱える最も深刻な課題は、人材の確保と定着です。健康経営は、この問題に対する強力な処方箋となります。

従業員の健康に配慮した職場環境は、心身の負担を軽減し、仕事への満足度を高めます。具体的には、以下のような好循環が生まれます。

- メンタルヘルスケアの充実 → ストレスによる休職・離職の防止

- 長時間労働の是正 → ワークライフバランスの実現

- コミュニケーションの活性化 → 職場の雰囲気改善とエンゲージメント向上

従業員を大切にする企業文化は、従業員の定着率を確実に高めます。

企業イメージ向上と採用競争力の強化

「この会社で働きたい」と思ってもらうためには、企業のイメージが非常に重要です。

健康経営に取り組む企業は、「従業員を大切にするホワイト企業」というポジティブな印象を求職者に与えることができます。特に、親世代や学校関係者からの評価も高まり、若手人材の採用において大きなアドバンテージとなります。

「健康経営優良法人」に認定されると、認定ロゴマークを自社のウェブサイトや採用パンフレット、名刺などに使用できます。このロゴは、国が認めた健康的な企業であることの証明となり、他社との明確な差別化要因として、採用競争力を大きく強化してくれるでしょう。

生産性向上と労災リスクの低減

従業員の健康は、企業の生産性に直結します。

体調不良を抱えながら働くことで業務効率が低下する状態を「プレゼンティーズム」と呼びますが、健康経営はこれを改善します。心身ともに健康な従業員は、集中力や意欲が高く、一人ひとりの生産性が向上します。

また、建設業にとって永遠の課題である労働災害のリスク低減にも繋がります。睡眠不足や過労、心身の不調は、重大な事故を引き起こすヒューマンエラーの温床です。従業員の健康管理を徹底することは、安全管理の根幹であり、悲惨な事故から従業員と会社を守ることに直結するのです。

建設業が健康経営に取り組むデメリット

建設業が健康経営に取り組む際には、メリットが多い一方で、状況によってはデメリットと考えられる点もあります。デメリットと感じやすい点を2つ紹介します。

初期投資や継続的なコスト負担

初期投資や継続的なコスト負担は、経営資源を圧迫する可能性があります。従業員の健康を守るためには、定期的な健康診断やストレスチェックの実施、教育研修の整備、安全管理体制の強化など、多方面にわたる取り組みが必要です。これらには医療機関や外部講師との契約費用、教材や設備の導入費、さらには専任担当者の配置など、人材・資金の両面で負担が発生する場合があります。

健康経営は一度導入すれば終わりではなく、継続的に改善・更新していく必要があるため、毎年の予算計上や管理体制の維持が不可欠です。このように、初期投資と継続的なコスト負担は、健康経営を推進する上で避けて通れないデメリットの一つといえます。

短期的な成果が見えにくい

建設業が健康経営に取り組む際には、短期的な成果が見えにくいという課題があります。

健康経営は従業員の心身の健康を長期的に維持・改善することを目的としているため、すぐに労働災害の減少や生産性向上といった目に見える効果が現れるわけではありません。

特に、建設業では現場の安全対策や健康施策を導入しても、成果が数字として表れるまでに時間がかかり、経営層や現場担当者から「効果が分かりにくい」「投資に見合っているのか」と評価されにくい傾向があります。

その結果、取り組みが途中で停滞したり、従業員のモチベーションが下がるリスクも生じます。こうした短期的な成果の見えにくさは、健康経営を継続的に推進する上で大きなハードルとなります。

健康経営優良法人の認定取得ガイド

健康経営のメリットを最大限に享受するためには、「健康経営優良法人」の認定取得が有効な目標となります。ここでは、認定制度の概要から申請の流れまでを具体的に解説します。

健康経営優良法人認定制度の概要

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。経済産業省が制度設計を行い、日本健康会議が認定します。

(参考:経済産業省https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)

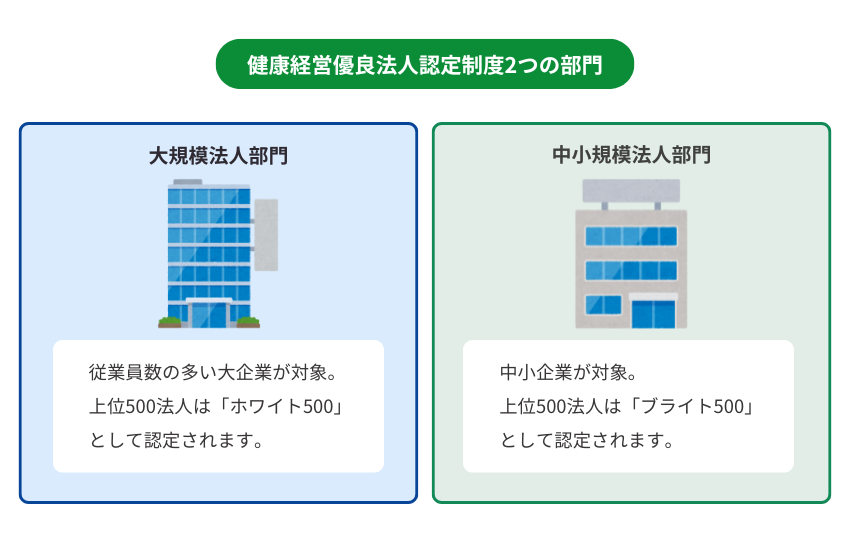

この制度は、企業の規模に応じて2つの部門に分かれています。

- 大規模法人部門 従業員数の多い大企業が対象。上位500法人は「ホワイト500」として認定されます。

- 中小規模法人部門 中小企業が対象。上位500法人は「ブライト500」として認定されます。

建設業の多くは中小規模法人部門に該当します。認定を受けることで、前述した入札加点や企業イメージ向上といったメリットを具体的に享受できるようになります。

認定基準と評価項目の詳細解説

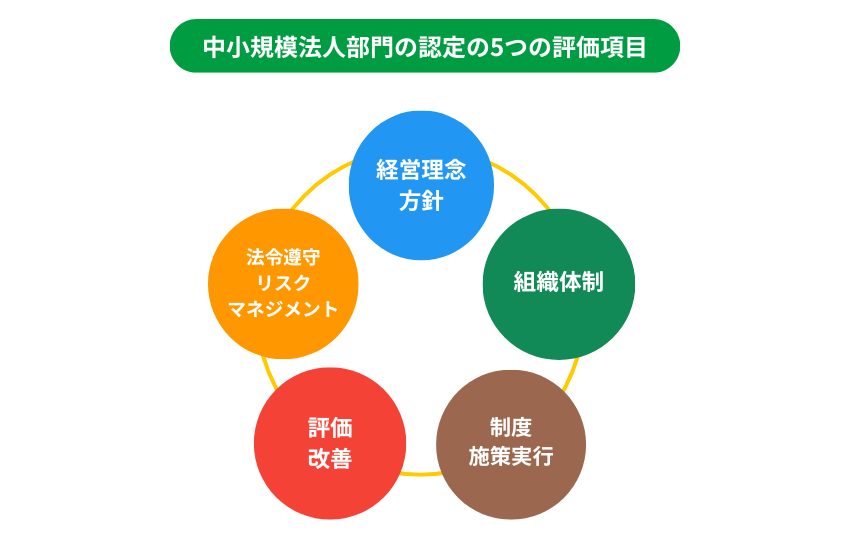

中小規模法人部門の認定を受けるためには、主に5つの評価項目で構成される基準を満たす必要があります。

- 経営理念・方針: 経営者が従業員の健康保持・増進を重視する方針を、社内外に明確に発信しているか。

- 組織体制: 健康経営を推進するための担当者を設置し、具体的な計画を立てているか。

- 制度・施策実行: 従業員の健康課題の把握と、それに対応する具体的な取り組み(健康診断、ストレスチェック、食生活改善、運動機会の提供など)を実施しているか。

- 評価・改善: 取り組みの効果を検証し、次年度の計画に活かすPDCAサイクルが回っているか。

- 法令遵守・リスクマネジメント: 労働安全衛生法などの関連法令を遵守し、従業員の健康管理を適切に行っているか。

特に建設業では、現場作業員の健康管理(熱中症対策、腰痛対策など)や、長時間労働の是正に向けた具体的な施策が評価のポイントになります。

申請から認定までのスケジュールと手順

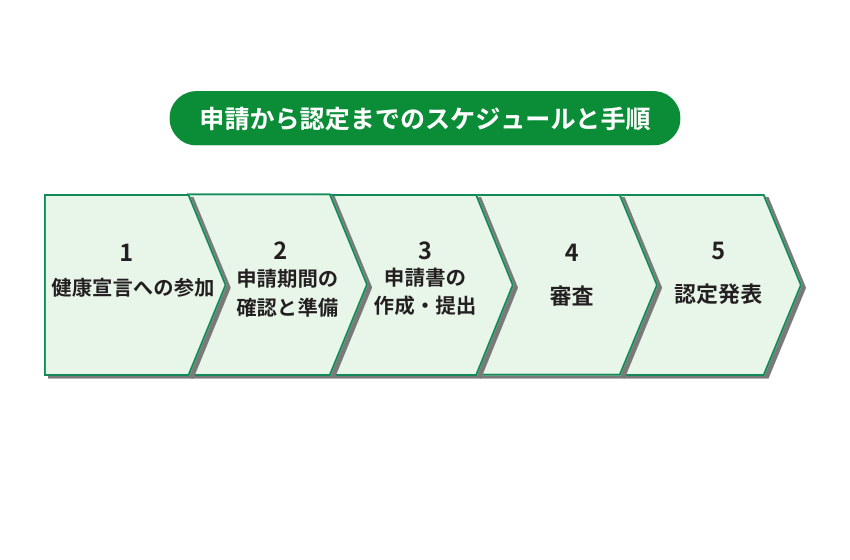

認定までの大まかな流れは以下の通りです。スケジュールは年によって変動するため、必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

- 健康宣言への参加: まず、自社が加入している協会けんぽや健康保険組合が実施する「健康宣言」事業に参加する必要があります。これが申請の前提条件となります。

- 申請期間の確認と準備: 例年、8月下旬から申請受付が開始されます。経済産業省のウェブサイトで申請期間や申請書様式を確認し、必要な情報の収集や取り組みの整理を始めます。

- 申請書の作成・提出: 申請様式に従い、自社の取り組み内容を具体的に記入し、指定された方法で提出します。

- 審査: 日本健康会議によって、提出された申請書の内容が認定基準を満たしているか審査されます。

- 認定発表: 例年、3月上旬頃に認定法人が発表されます。

建設業界の健康経営取り組み事例

「他の会社はどんなことをしているんだろう?」と気になりますよね。ここでは、大手ゼネコンから中小企業まで、参考になる事例をご紹介します。

清水建設の先進的な取り組み

スーパーゼネコンの一角である清水建設は、健康経営のトップランナーとして知られています。

同社は「健康第一主義」をコーポレートメッセージとして掲げ、健康経営を重要な経営課題と位置づけています。具体的な取り組みとして、以下のようなものが挙げられます。

- 健康経営戦略マップの策定 生活習慣病対策、メンタルヘルス対策、就労と治療の両立支援などを重点課題として設定し、具体的な目標と施策を体系化しています。

- 専門部署の設置 健康経営推進グループを設置し、産業医や保健師と連携しながら全社的な取り組みを主導しています。

- データヘルスの推進 健康診断結果やストレスチェックの結果を分析し、個人の健康状態に合わせたきめ細やかなサポートを提供しています。

- 多様な健康増進プログラム 禁煙支援プログラム、女性の健康セミナー、オンラインでの運動セミナーなど、従業員のニーズに合わせた多様なプログラムを実施しています。

(参考:清水建設株式会社 https://www.shimz.co.jp/company/csr/health/)

大手ゼネコンの取り組み事例

清水建設以外の大手ゼネコンも、各社特色ある健康経営を推進しています。

- 大林組 DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用し、ウェアラブルデバイスで作業員のバイタルデータをリアルタイムに管理する実証実験を行うなど、テクノロジーを駆使した健康管理を進めています。

- 鹿島建設 「鹿島健康ビジョン」を策定し、従業員一人ひとりが自律的に健康づくりに取り組めるよう、情報提供や機会創出に力を入れています。

中小建設会社の取り組み事例

「大企業の真似は難しい」と感じるかもしれませんが、心配は無用です。中小企業ならではの、身近で効果的な取り組みも数多くあります。

- ラジオ体操の習慣化 毎朝の朝礼でラジオ体操を実施。従業員のコミュニケーション促進と、一日の始まりのウォーミングアップを兼ねています。

- 熱中症対策の徹底 空調服やネッククーラーの全社配布、現場への飲料サーバーや塩飴の設置など、夏の過酷な労働環境に対応しています。

- コミュニケーションツールの導入 社内SNSやチャットツールを導入し、現場が離れていても気軽に相談できる環境を整備。孤立を防ぎ、メンタルヘルスの不調を早期に発見するきっかけにしています。

- 資格取得支援と健康目標の連動 資格取得を奨励するとともに、学習時間の確保のために業務効率化を進めるなど、スキルアップと働き方改革をセットで推進しています。

重要なのは、自社の規模や実情に合わせて、できることから始めることです。

建設業で始める健康経営の具体的施策

「何から手をつければいいか分からない」という方のために、今日からでも始められる具体的なステップと施策をご紹介します。

健康宣言の策定と社内外への公表

健康経営の第一歩は、経営トップが「わが社は従業員の健康を大切にします!」と意思表示することです。これを「健康宣言」と呼びます。

「安全は健康から、未来は人から」といった、自社らしい健康経営スローガンを掲げるのも良いでしょう。

策定した宣言は、会社のウェブサイトに掲載したり、朝礼で発表したりして、社内外に広く公表することが重要です。トップの強い意志が、全社的な取り組みの原動力となります。

推進体制の構築と担当者の設置

健康経営を一過性で終わらせないためには、推進体制の構築が不可欠です。

総務部や人事部などに健康経営の担当者を置き、具体的な計画を立てて実行していく役割を担ってもらいましょう。また、経営層や各部門の責任者、現場の職長などを巻き込んだ推進チームを作るのも効果的です。既存の安全衛生委員会などを活用し、その中で健康に関する議題を取り上げるのも良い方法です。

現場作業員の健康管理と安全対策

建設業の健康経営において、最も重要なのが現場で働く従業員の健康と安全です。

- 熱中症対策 空調服やファン付きベストの支給、スポーツドリンクや経口補水液の常備、こまめな休憩の指示などを徹底しましょう。

- 腰痛・転倒災害対策 作業前のストレッチや体操の実施、重量物を取り扱う際の補助具の導入検討、現場の整理整頓(4S活動)の徹底などが有効です。

- メンタルヘルス対策 職長やリーダーが部下の様子の変化に気を配り、気軽に相談できる雰囲気づくりを心がけることが大切です。

健康診断の受診徹底と事後措置

法定健康診断の受診率100%は、健康経営の基本中の基本です。未受診者がいる場合は、必ず受診するよう働きかけましょう。

さらに重要なのが、診断結果に基づく事後措置(フォローアップ)です。「要再検査」「要精密検査」と判定された従業員に対して、確実に医療機関を受診するよう促し、必要であれば産業医との面談を設定するなどの対応が求められます。

長時間労働の是正と休暇取得促進

建設業界では、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の是正は待ったなしの課題です。

- ノー残業デー、ノー残業ウィークの設定

- 勤怠管理システムによる労働時間の正確な把握

- 有給休暇の計画的な取得の奨励

これらの取り組みは、従業員の心身の健康を守るだけでなく、法令遵守の観点からも極めて重要です。

健康経営に関するよくある質問

最後に、健康経営を始めるにあたってよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 取り組み内容によって大きく異なりますが、費用をかけずに始められることも多くあります。

健康宣言の策定や朝礼での体操、定期的な声かけなどは、すぐにでも無料で始められます。一方で、ウェアラブルデバイスの導入や外部の健康サービスの利用にはコストがかかります。まずは自社でできる範囲からスモールスタートし、徐々に取り組みを拡大していくのが良いでしょう。

Q. どの部署が担当すべきですか?

A. 決まったルールはありませんが、人事部や総務部が中心となるケースが一般的です。

ただし、担当部署に丸投げするのではなく、経営トップがリーダーシップを発揮し、安全衛生委員会や各現場の責任者も巻き込みながら、全社一丸となって取り組むことが成功の鍵です。

Q. 効果が出るまでどのくらいかかりますか?

A. 社内の雰囲気改善など短期的に感じられる効果と、離職率低下など中長期的に現れる効果があります。

従業員の表情が明るくなったり、部署間のコミュニケーションが活発になったりといった変化は、比較的早く感じられるかもしれません。一方で、採用応募数の増加や生産性の向上、労災発生率の低下といった経営指標に現れる効果は、少なくとも1〜3年以上の継続的な取り組みが必要です。焦らず、地道に続けることが大切です。

Q. 活用できる補助金はありますか?

A. はい、健康経営や働き方改革に関連する補助金・助成金が国や自治体から提供されています。

例えば、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」では、労働時間削減や年次有給休暇の取得促進に向けた取り組みに対して助成が受けられます。また、自治体によっては独自の補助金制度を設けている場合もあります。

「自社が使える制度はないか?」、厚生労働省や都道府県、市区町村のウェブサイトで最新情報を確認してみることをお勧めします。

まとめ

本記事では、建設業における健康経営の重要性から、具体的なメリット、優良法人認定の取得方法、そして実践的な施策までを網羅的に解説しました。

建設業にとって健康経営は、もはや単なる福利厚生ではありません。 公共事業の入札を有利に進め、深刻な人材不足を乗り越え、未来にわたって持続的に成長していくための、極めて重要な「経営戦略」です。

従業員の健康は、会社の最も大切な財産です。 この記事を参考に、ぜひ自社に合った健康経営の第一歩を踏み出してみてください。その一歩が、会社の未来をより明るく、確かなものにするはずです。