建設業のエイジフレンドリーとは?具体的な事例や補助金活用のメリットも徹底解説!

現在の建設業界では、労働者の高齢化や高年齢労働者の労働災害増加が深刻な課題となっています。

こうした中、高齢者から若手まで、全ての労働者が安全で働きやすい環境を実現するため、「エイジフレンドリー」を推進する動きが広がっています。

この記事では、建設業におけるエイジフレンドリーの概要や必要性、具体的な取り組み事例、補助金制度の活用方法とそのメリットについて詳しく解説します。ぜひ、職場環境の改善にお役立てください。

目次

エイジフレンドリーとは?

エイジフレンドリー(Age-Friendly)とは、高齢者の特性を考慮した環境や製品、サービスを指す概念です。「高齢者にとって優しく、使いやすい」という意味を持ちます。

この言葉は、厚生労働省が策定した「エイジフレンドリーガイドライン」でも使用されており、高年齢労働者の安全と健康確保を目的としています。

建設業におけるエイジフレンドリーとは、具体的に「高齢労働者が健康で安全に働き続けられる職場環境づくり」を意味します。重量物運搬の補助機器導入、転倒防止対策、体力に応じた作業配置など、年齢に配慮した取り組みを指します。

エイジフレンドリーが求められる背景

エイジフレンドリーが求められる背景として以下のものが挙げられます。

- 日本全体の高齢化

- 若い人が減っている

- 高齢者の事故やケガが増えている

- 法律で高齢者雇用が推進されている

- ベテランの知識や技術が必要

日本全体の高齢化

日本は世界でも有数の高齢化社会となっており、人口の約3割が65歳以上です。働く人の中でも高齢者の割合が年々増加しており、この傾向は今後さらに進むと予測されています。

若い人が減っている

少子化の進行により、若い世代の働き手が減少しています。企業は新しい人材を採用したくても応募者が少なく、深刻な人手不足に直面しています。そのため、技術や経験が豊富な高齢者に長く働いてもらうことが不可欠となっています。

高齢者の事故やケガが増えている

高年齢労働者は、加齢に伴う体力低下や視力・聴力の低下により、仕事中に怪我や事故をするケースが増えています。労働災害は本人の健康を損なうだけでなく、企業にとっても人手不足の深刻化や労災保険料の負担増加といった問題につながります。

法律で高齢者雇用が推進されている

政府は、高齢者が元気で働くことができる社会を目指しており、企業に対して65歳以上の雇用を促進する法律を整備しています。企業は、高年齢労働者が安全に働ける環境を作る義務があります。

ベテランの知識や技術が必要

高年齢労働者は長年の経験から得た技術や知識を持っています。この貴重なノウハウを若い世代に伝えていくことが、企業や業界全体の発展に欠かせません。高齢者が安全に長く働ける環境を整えることで、円滑な技術伝承が可能になります。

エイジフレンドリーガイドラインの概要

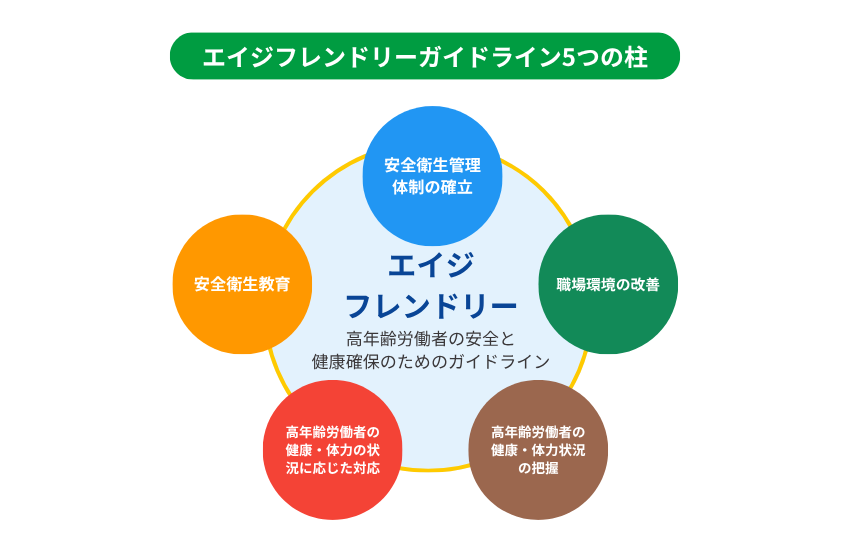

エイジフレンドリーガイドラインとは、厚生労働省が2020年3月に策定した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」です。このガイドラインは、高年齢労働者が安全に働き続けられる職場環境づくりのための指針であり、主に以下の5つの柱で構成されています。

- 安全衛生管理体制の確立

- 職場環境の改善

- 高年齢労働者の健康・体力状況の把握

- 高年齢労働者の健康・体力の状況に応じた対応

- 安全衛生教育

安全衛生管理体制の確立

経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針を表明し、対策の担当者や組織を指定して体制を明確化します。また、事業場内の高年齢労働者の人数、年齢構成、健康状態などを把握した上で、労働者の意見を聴く機会や労使で話し合う機会を設けることが重要です。

安全衛生委員会などを活用し、対策の実施状況を定期的に確認しながら、継続的に改善していくことが求められています。

職場環境の改善

身体機能の低下を補う設備・装置の導入などハード面の対策と、作業方法や労務管理などソフト面の対策を組み合わせて行います。

ハード面では、高齢者の身体機能低下や労災リスクに配慮し、転倒・転落防止のために通路や設備を整備します。手すりの設置や視力低下に対応した明るい照明の確保、夏場の熱中症対策として空調設備や休憩施設の充実など、職場の安全性・快適性を向上させることが重要です。

ソフト面では、高齢労働者の体力を考慮した作業配置の見直しや、無理のない作業スケジュールの設定、適切な休憩時間の確保を行います。また、作業手順の見直しや危険箇所の表示を分かりやすくすることで、高齢者が安全に作業できる環境を整えます。

高年齢労働者の健康・体力状況の把握

労働安全衛生法で定められた雇入れ時および定期健康診断を確実に実施します。また、健康診断の結果を本人にフィードバックし、高年齢労働者が自らの健康状態を把握できるよう支援することが重要です。

体力の把握については、高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、事業者と高年齢労働者の双方が体力の状況を客観的に把握することが必要です。体力チェックの結果に基づいて、その体力に合った作業に従事させるとともに、労働者自身が身体機能の維持向上に取り組めるよう支援します。高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に実施することが推奨されています。

高年齢労働者の健康・体力の状況に応じた対応

高年齢労働者は、加齢に伴い脳血管疾患や心臓疾患などの基礎疾患を持つリスクが徐々に高まります。そのため、個々の労働者の健康状態や体力を考慮し、労働時間の短縮、深夜業務の回数削減、作業内容の転換などの措置を講じることが重要です。

また、重量物の取り扱い制限や高所作業からの配置転換など、身体的負担を軽減する配慮も必要です。個々の労働者の状況を適切に把握し対応することで、心身両面にわたる健康保持の増進につながります。

安全衛生教育

高年齢労働者本人に対する教育と、管理監督者に対する教育の両方を実施します。

高年齢労働者に対しては、写真や映像、図などの視覚的な情報を活用して、作業内容とそのリスクを分かりやすく伝えます。加齢による身体機能の変化(視力・聴力の低下、筋力・バランス感覚の低下など)について理解してもらい、無理のない作業を心がけるよう指導することが重要です。

管理監督者に対しては、高年齢労働者の特性や配慮すべき点について教育し、適切な作業指示や健康管理ができるようにします。

また、危険予知訓練などを通じて、年齢に関わらず事故を未然に防ぐ意識を高めることも重要な取り組みとなっています。

建設業におけるエイジフレンドリーの必要性

次に建設業におけるエイジフレンドリーの必要性について解説します。

建設業のエイジフレンドリーが求められる背景は以下の通りです。

- 建設業の高齢化の現状

- 深刻な労働力不足

- 高齢労働者の労働災害増加

- 法的要請と社会的責任

- 経験と技能の継承

建設業の高齢化の現状

建設業の従業者のうち55歳以上が約36%を占める一方、29歳以下は約12%しかおらず、業界全体の高齢化が著しく進行しています。この年齢構成の偏りは、今後さらに深刻化することが予想されています。団塊の世代が後期高齢者となる2025年以降、現場の中核を担う熟練労働者が大量に引退する時期を迎えます。若年層の入職者数が伸び悩む中、現在活躍している50代・60代の労働者に、より長く働き続けてもらう環境づくりが急務となっています。

深刻な労働力不足

建設業では、インフラの老朽化対策や災害復旧、都市再開発など建設需要は高い水準を維持していますが、働き手が慢性的に不足している状況です。特に2025年問題では、90万人以上の労働者が不足すると予測されており、業界全体の存続が危ぶまれています。この労働力不足を補うためには、高齢者の労働力が必要不可欠な状況です。

しかし、単に高齢者に従来通りの働き方を求めるのではなく、身体的な変化に配慮した労働環境を整備することで、安全かつ持続的に活躍してもらうことが重要です。エイジフレンドリーな職場づくりは、人材確保と定着の観点からも競争優位性をもたらします。

高齢労働者の労働災害増加

建設業界では、高年齢労働者の労働災害が増加しています。60歳以上の労働者による休業を伴う災害は全体の約3割を占めており、年々増加傾向にあります。

高年齢労働者は、加齢に伴う視力・聴力の低下、筋力・バランス感覚の低下など身体機能の低下により、転倒・転落事故のリスクが高まります。特に建設現場では高所作業や足場での作業が多く、わずかなバランスの崩れが重大な事故につながる危険性があります。

また、屋外作業が多い建設業では、熱中症のリスクも高く、高年齢労働者ほど体温調節機能の低下により重症化しやすい傾向があります。

さらに、高年齢労働者が労働災害に遭った場合、若年層と比較して回復に時間がかかり、休業期間が長期化する傾向にあります。これは本人の生活への影響だけでなく、現場の人手不足をさらに深刻化させる要因ともなっています。

法的要請と社会的責任

高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの雇用確保が義務化され、さらに70歳までの就業機会確保が努力義務とされるなど、法的にも高齢者の就労環境整備が強く求められています。また、労働安全衛生法に基づく「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」では、事業者に対して高齢労働者の身体機能の低下を考慮した安全衛生管理が求められています。これらの法的要請に対応することは、企業のコンプライアンス上も重要です。

さらに、高齢者が安心して働ける環境を整備することは、企業の社会的責任(CSR)の観点からも評価される取り組みであり、企業イメージの向上や優秀な人材の確保にもつながります。

経験と技能の継承

高齢労働者は、長年の現場経験を通じて培われた高度な技術や、図面には表れない施工のコツ、危険予知能力など、貴重な知識と技能を持っています。これらの暗黙知は、建設業の品質維持と生産性向上に不可欠であり、短期間で習得できるものではありません。若年層の入職者が少ない現状では、ベテラン労働者から次世代への技能継承の機会が限られており、このままでは業界全体の技術力低下が懸念されます。

エイジフレンドリーな環境を整備し、高齢労働者が安全に長く働ける職場をつくることは、彼らの持つ貴重な技能を次世代に確実に伝えていくためにも重要です。指導役としての役割を担える環境づくりは、建設業の未来を支える基盤となります。

建設業でのエイジフレンドリー取り組み事例

次に建設業でのエイジフレンドリーの取り組み事例について紹介していきます。

安全対策(転倒防止・熱中症対策など)

建設業でのエイジフレンドリーの取り組み事例として安全対策(転倒防止・熱中症対策など)は以下のようなものがあります。

- 通路や足場の整備

- 作業動線の確保と整理整頓

- 安全靴の着用義務付け

- 安全靴の着用義務付け

- 作業時間の工夫

- 休憩の充実と水分補給の促進

- 労働環境の改善

- 健康状態のチェック

転倒防止

- 通路や足場の整備

段差や障害物を取り除き、通路には滑りにくい床材を使用することで転倒のリスクを軽減します。階段や斜路には両側に手すりを設置し、足場の組み立て時には適切な間隔で踏み板を配置します。

- 作業動線の確保と整理整頓

資材や重機の配置を工夫し、作業動線を明確にすることで、つまずきや引っかかりを防止します。不要な資材は速やかに片付け、常に整理整頓された現場を維持します。

- 安全靴の着用義務付け

滑り止め性能の高い安全靴の着用を義務付けます。高所作業ではフルハーネス型安全帯の使用を徹底し、親綱の設置位置も高齢者の体力を考慮して配置します。

- 高齢者に配慮した作業割り当て

高年齢労働者の体力やバランス感覚の低下を考慮し、転倒・転落リスクの高い作業を減らします。高所作業や不安定な足場での作業は、可能な限り若手作業員に配置転換するか、補助者を配置します。

熱中症対策

- 作業時間の工夫

気温が最も高くなる午後1時から3時頃の屋外作業を避け、早朝や夕方に作業をシフトします。気温が35度を超える猛暑日には、作業時間の大幅な短縮や中止を検討します。

- 休憩の充実と水分補給の促進

こまめな休憩時間を設定し、特に高年齢労働者には15分から20分ごとの休憩を促します。各作業場所に給水所を設置し、スポーツドリンクや塩タブレットを常備します。高齢者は喉の渇きを感じにくいため、時間を決めて強制的に水分補給を促すことも効果的です。

- 労働環境の改善

現場に大型扇風機やミストシャワーを設置し、日除けテントを活用して直射日光を避けられるスペースを確保します。涼しい休憩所(エアコン完備)を設け、冷蔵庫に冷たい飲み物を用意します。WBGT計(暑さ指数計)を活用し、熱中症リスクを数値で把握して対策に活かします。

- 健康状態のチェック

作業開始前に体調チェックを実施し、睡眠不足や体調不良の作業員には無理をさせません。作業中は管理者が定期的に巡回し、高年齢労働者の顔色や様子を観察します。体調異常が見られた場合は速やかに作業を中断し、必要に応じて医療機関への受診を促します。

設備や機器の導入による作業負担の軽減

建設業におけるエイジフレンドリーの取り組みで設備や機器の導入による作業負担の軽減具体例は以下の通りです。

- 可搬式足場

- 腰補助ベルト(腰サポーター)

- 安全手すりや階段の設置

- 防滑性の高い床材・安全靴

- リフトやスライディングシートの導入

- ウェアラブルデバイスや体調管理システム

可搬式足場

持ち運びやすく組み立てが簡単な可搬式足場を使用することで、高年齢労働者も安全に高所作業を行えます。安定性が高く、手すりも装備されているため、転落リスクを軽減します。

腰補助ベルト(腰サポーター)

腰や腕の動きをサポートするアシストスーツを導入することで、重量物の運搬や屈む作業に伴う身体的負担を大幅に軽減します。特に腰への負担が大きい作業では腰痛予防に効果的です。モーターで動作を補助する電動式と、バネの反発力を利用する非電動式があり、作業内容に応じて選択できます。

安全手すりや階段の設置

建設現場の危険箇所に安全手すりを設置し、階段には両側に手すりを配置します。仮設階段を適切に設置することで、梯子での昇降を減らし、転倒・転落防止に役立ちます。特に高年齢労働者はバランス感覚が低下しているため、手すりの設置は重要な安全対策となります。

防滑性の高い床材・安全靴

通路や作業床に滑りにくい床材を使用し、グリップ力の高い安全靴を支給することで、転倒リスクを減少させます。雨天時や水濡れ時でも滑りにくい素材を選ぶことで、安全性が大幅に向上します。

リフトやスライディングシートの導入

小型クレーン、リフト、台車などの運搬機器を活用することで、重量物を人力で抱え上げる作業を減らします。これにより身体的負担だけでなく、腰痛や筋骨格系の労災リスクも低減できます。作業の効率化にもつながり、高年齢労働者でも無理なく作業を継続できます。

ウェアラブルデバイスや体調管理システム

腕時計型やヘルメット装着型のウェアラブルデバイスを導入し、心拍数や体温をリアルタイムでモニタリングします。熱中症や体調不良の兆候を早期に発見することで、重大な事故を未然に防ぎ、高年齢労働者の安全管理に活用されています。作業開始前の体調チェックをデジタル化し、管理者が一元的に把握できるシステムも普及しつつあります。

ストレッチ・エクササイズによる腰痛転倒予防

建設業において、日々の業務にストレッチやエクササイズを取り入れることは、腰痛や転倒の予防に効果があります。

建設業では同じ姿勢で長時間作業をしたり、荷物を運ぶなどの反復動作の作業が頻繁に発生するため、身体に負担がかかります。実際に複数の現場でアンケートを取ったところ、腰痛やひざ痛など身体の不調を訴えている人が多数いました。(グラフを入れる)

しかし、これらの症状は日々のストレッチやエクササイズで改善することが可能です。

- 毎朝のラジオ体操をストレッチやエクササイズに変える

- 作業終了後に身体ケアの時間を取る

- 作業ごとに負担がかかる部位へのケアを自主的に行う

現場で意識的にストレッチを取り入れることと、作業終了後も自主的に負荷がかかった部位をケアするなど、ストレッチやエクササイズを日常的に取り入れる文化づくりが必要です。

【最大100万円】建設業で使えるエイジフレンドリー補助金とは?

ここからは、建設業で使えるエイジフレンドリーの補助金について紹介していきます。

対象となる事業者

エイジフレンドリー補助金の対象となる事業者の条件は以下の通りです。

まず、高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業事業者であることが必要です。また、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることも必須条件となります。

建設業における中小企業の定義は、資本金3億円以下、または常時使用する労働者数300人以下のいずれかを満たす事業者です。どちらか一方の条件を満たしていれば、中小企業として補助金の申請対象となります。

なお、個人事業主も申請可能です。申請時には労働保険加入を証明する書類の提出が必要となります。また、交付決定前に設備の購入や工事を開始すると補助金の対象外となるため、必ず交付決定を受けてから事業を開始してください。

| エイジフレンドリー補助金の申請要件 | 内容 |

| 対象事業者の基本条件 | 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業事業者であること |

| 労働保険加入 | 労災保険・雇用保険に加入していることが必須 |

| 中小企業の定義(建設業) | 資本金3億円以下 または 常時使用する労働者数300人以下 |

| 条件の充足方法 | 上記どちらか一方を満たせば中小企業として対象 |

| 個人事業主の申請 | 労働保険に加入していれば申請可能 |

| 事業の実施要件 | 1年以上継続して事業を行っていること |

| 注意事項 | ・交付決定前に設備購入や工事を開始した場合は対象外 ・申請時に労働保険加入証明書などの提出が必要 |

補助対象となる取り組み内容

2025年度の補助金の対象として4つのコースがあります。

- 総合対策コース

- 職場環境改善コース

- 転倒防止・腰痛予 防のための運動指 導コース

- コラボヘルスコース

| コース | 補助金 | 概要 |

| 総合対策コース | 対象となる経費の5分の4(80%)を補助し、補助金の上限額は100万円 | 高年齢労働者の安全と健康を守るため、専門家によるリスクアセスメント(危険性評価)を実施 |

| 職場環境改善コース | 対象となる経費の2分の1(50%)を補助し、補助金の上限額は100万円 | 高年齢労働者が安全に働くための設備や機器の導入(熱中症予防のためのスポットクーラーや空調服) |

| 転倒防止・腰痛予防のための運動指 導コース | 対象となる経費の4分の3(75%)を補助し、補助金の上限額は100万円 | 理学療法士などの専門家による転倒防止・腰痛予防のための体力測定、運動指導(職場訪問による対面型指導など)。 |

| コラボヘルスコース | 経費の4分の3(75%)を補助し、補助金の上限額は30万円 | 健康診断データの分析システム導入、保健師等による健康教育の実施、職場のメンタルヘルス研修など。 |

①総合対策コース

総合対策コースは、対象となる経費の5分の4(80%)を補助し、補助金の上限額は100万円となっています。

このコースでは、高年齢労働者の安全と健康を守るため、専門家によるリスクアセスメント(危険性評価)を実施します。その結果に基づいて、転倒防止のための防滑床材や手すりの設置、可搬式作業台、アシストスーツなど、優先的に改善すべき安全対策設備・機器の導入や工事費用が補助対象となります。

リスクアセスメントの実施から設備導入まで総合的に支援されるため、初めてエイジフレンドリー対策に取り組む事業者に適したコースです。

②職場環境改善コース

職場環境改善コースは、対象となる経費の2分の1(50%)を補助し、補助金の上限額は100万円となっています。

このコースでは、高年齢労働者が安全に働くための設備や機器の導入が補助対象となります。具体的には、熱中症予防のためのスポットクーラーや空調服、WBGT計(暑さ指数計)、ミストシャワーなどの熱中症対策設備や、転倒防止のための階段手すり、防滑床材、照明設備の改善などが含まれます。

また、アシストスーツや昇降設備、ウェアラブルデバイスなど、身体的負担を軽減する機器の導入も補助対象です。総合対策コースと異なり、専門家によるリスクアセスメントは必須ではなく、事業者が必要と判断した設備の導入に活用できます。

③転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース

転倒防止・腰痛予防のための運動指導コースは、対象となる経費の4分の3(75%)を補助し、補助金の上限額は100万円となっています。

このコースでは、理学療法士などの専門家が事業場を訪問し、高年齢労働者に対して身体機能チェックや転倒・腰痛予防のための運動指導を実施する費用が補助対象となります。個々の労働者の体力や身体機能に応じた運動プログラムを提供することで、労働災害の予防につなげます。

④コラボヘルスコース

コラボヘルスコースは、対象となる経費の4分の3(75%)を補助し、補助金の上限額は30万円となっています。このコースでは、健康保険組合などの保険者と連携して実施する健康維持・増進施策が補助対象となります。具体的には、健康診断データを活用した健康教育や研修の実施、健康管理システムやカルテ管理システムの導入、健康スコアリングシステムの活用などが含まれます。

保険者と協働して高年齢労働者の健康管理を行うことで、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸を図ることができます。

申請方法と手続きの流れ

申請方法と交付までの流れについて説明します。

エイジフレンドリーの補助金の申請から補助金の受給までの流れは以下の通りです。

- 申請準備と計画作成

- 申請書類の提出

- 審査

- 交付決定通知の受領

- 事業の実施

- 実績報告書の提出

- 補助金の確定と支払い

- 事業完了後の義務

1.申請準備と計画作成

自社の高年齢労働者の状況や職場環境の課題の把握を行います。どのような機器や設備が必要で、どのコースが適切なのか検討をし、導入する設備の見積を取得します。

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

- 交付申請書

- 事業実施計画書

- 見積書(設備・機器の購入や工事の見積もり)

- 労働保険加入を証明する書類(労働保険概算・確定保険料申告書の控えなど)

- 高年齢労働者の雇用を証明する書類(労働者名簿など)

- 会社の概要が分かる書類(登記事項証明書、定款など)

2.申請書類の提出

申請受付期間内に、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会のエイジフレンドリー補助金事務センターへ申請書類を提出します。

提出方法は郵送です。送付の際は、申請書類の漏れや不足がないか確認し、簡易書留などの記録が残る方法で送付することをおすすめします。

申請先は、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センターになります。

3.審査

提出された申請書類は、毎月末に締め切られ、翌月に審査が行われます。審査では、申請内容が補助金の要件を満たしているか、計画が適切かなどが確認されます。

審査結果は、審査月の翌月に通知されます。例えば、5月に申請した場合は6月に審査が行われ、6月末から7月上旬に結果が通知されます。

4.交付決定通知の受領

審査に通過すると、交付決定通知書が送付され、この通知書には、補助金の交付額や事業実施期間などが記載されています。

注意点として、交付決定通知書が届く前に設備の発注や購入、工事の着工を行ってしまうと補助金の対象外となってしまうので、必ず交付決定を受けてから事業を開始してください。

5.事業の実施

交付決定通知書を受け取ったあとは、計画に基づき設備の購入や工事を実施しましょう。

実施する際は以下のことに注意しましょう。

- 申請時の計画通りに実施する(大幅な変更は事前承認が必要)

- 領収書や納品書、工事完了報告書など、支払いを証明する書類を必ず保管する

- 設備の写真(導入前・導入後)を撮影しておく

- 事業は原則として申請年度内に完了させる必要がある

6.実績報告書の提出

事業が完了したら、実績報告書の提出をしましょう。報告書には以下の書類を添付します。

- 実績報告書

- 支払いを証明する書類(領収書、請求書、振込明細など)

- 納品書や工事完了報告書

- 設備導入前後の写真

- その他、事業実施を証明する資料

実績報告書の提出は、事業完了後の30日以内または申請年度の指定期日が期限となっていますので、確実に提出してください。

7.補助金の確定と支払い

実績報告書の審査に問題がなければ補助金額が確定しますので、確定通知書が送付された後、補助金請求書を提出すると、指定した口座に補助金が振り込まれます(通常、請求書提出から1〜2ヶ月程度)。

8.事業完了後の義務

補助金を受けて取得した設備や機器は、一定期間(通常5年間)適切に管理し、使用する義務があります。処分や転用する場合は、事前に承認を得なければなりません。

また、補助事業の効果について事後報告を求められることがあります。

以上が申請方法と交付までの流れになります。不明なことがありましたら、厚生労働省のホームページや補助金事務センターのホームページで確認するようにしましょう。

補助金活用の注意点

エイジフレンドリー補助金を活用する際は、申請期限前に予算が尽きる可能性があるため、早めの確認と申請が重要です。この補助金は年度の途中で予算が無くなった場合、補助金自体が終了してしまうケースがあるためです。交付申請書類受付期間は10月末までとなっていますが、実際には4月から補助金が公開され、8月・9月時点で予算が無くなり終了となるケースもあります。

活用する前にエイジフレンドリー補助金事務センターの公式HP等を確認して、早めに申請を進めていくようにしましょう。

建設業でエイジフレンドリーを活用するメリット

次に建設業でエイジフレンドリーを活用するメリットについて説明します。

以下の3つについて説明します。

- 労働災害リスクの低減

- 人材確保と高齢者の就労継続

- 企業イメージの向上と社会的評価

労働災害リスクの低減

建設業でエイジフレンドリーを導入する大きなメリットの一つが、労働災害リスクの低減です。

高年齢労働者は加齢に伴う身体機能の低下により、転倒・転落事故や熱中症などの労働災害に遭うリスクが高まります。しかし、エイジフレンドリーな環境整備や健康管理を行うことで、これらの事故を未然に防ぐことができます。

例えば、通路の段差解消や防滑床材の使用、手すりの設置により、転倒・転落事故のリスクを大幅に減らせます。また、定期的な健康診断や体力測定に基づいて無理のない作業配置を行うことで、過労による事故を防止できます。さらに、ウェアラブルデバイスやWBGT計を活用した熱中症対策により、体調悪化を早期に発見し、重大事故を未然に防ぐことも可能です。

このように、エイジフレンドリーの取り組みにより労働災害が減少すれば、労働者の安全が守られるだけでなく、休業による人手不足の解消や労災保険料の削減にもつながり、企業にとっても大きなメリットとなります。

人材確保と高齢者の就労継続

建設業でエイジフレンドリーを導入する大きなメリットとして、人材確保と高齢者の就労継続が挙げられます。

少子高齢化が進む中、建設業では若年人口の減少による深刻な人手不足に直面しています。一方で、経験豊富な高年齢労働者は業界にとって貴重な戦力です。エイジフレンドリーな職場環境を整備することで、高齢者が安心して長く働き続けられるだけでなく、若手人材の確保にもつながります。

例えば、身体的負担を軽減する設備の導入や健康管理の充実により、ベテラン技術者や熟練工の定着率が向上し、貴重な人材の流出を防ぐことができます。また、高年齢労働者が安全に働き続けることで、現場での技術指導や技能伝承を円滑に行え、若手作業員の育成にもつながります。さらに、「誰もが働きやすい現場」として社内外にアピールできるため、若年層からも魅力的に映り、新規入職者の確保や全世代の定着率向上にも効果があります。

体力や健康状況に応じた柔軟な作業配置や短時間勤務などの多様な働き方を提供することで、個々の特性に配慮した長期雇用も実現できます。

このように、エイジフレンドリーの取り組みは、高年齢労働者の就労継続を支援するだけでなく、若手人材の確保や技能継承、企業全体の人材定着という多面的な効果をもたらし、建設業の持続的発展に大きく貢献します。

企業イメージの向上と社会的評価

建設業でエイジフレンドリーを導入することは、企業イメージの向上と社会的評価の獲得につながります。

エイジフレンドリーな職場づくりに取り組む企業は、高齢者だけでなく全ての従業員を大切にする企業として、対外的なイメージが向上します。「安全で働きやすい職場環境」を整備している姿勢は、求職者や取引先に好印象を与えます。

また、労働災害防止策や高齢者の積極的な活用に取り組む企業は、業界団体や行政から高い評価を受けることができます。社会的責任を果たす企業として認識されることで、公共工事の受注や協力会社との関係強化にもプラスの効果があります。

エイジフレンドリー補助金の活用実績や、優良な取り組み事例として認定を受けたり、表彰されたりするケースもあります。厚生労働省の「エイジフレンドリー企業」としての認知や、建設業団体からの表彰などは、企業の信頼性を大きく高めます。

さらに、エイジフレンドリー実施企業として講演や事例発表の機会が増えることもあり、先進的な取り組みを行う企業として業界内で注目されます。

まとめ

今回の記事では、建設業におけるエイジフレンドリーについて詳しく解説しました。

建設業界が現在抱えている人材不足や高年齢労働者の労働災害増加といった課題に対して、エイジフレンドリーの取り組みは有効な解決策となります。高年齢労働者が安全に働ける環境を整備することで、労働災害のリスクを低減し、ベテラン技術者の定着率を向上させることができます。

また、エイジフレンドリーな職場づくりは企業イメージの向上にもつながり、若手人材の採用や社会的評価の獲得にも効果的です。

エイジフレンドリー補助金などの支援制度も活用しながら、積極的にエイジフレンドリーを取り入れ、全ての労働者が安全で働きやすい環境づくりを推進していきましょう。