【例文あり】安全大会で使えるスピーチネタ5選|安全意識を高めて災害ゼロを目指す!

安全大会のスピーチを任されたときに、「何を話せばいいのか分からない」「準備する時間がない」と焦ってしまいますよね。ですが、安全大会のスピーチは、複雑な内容である必要はありません。大切なのは、聞き手が「明日から気をつけよう」と思える具体的なメッセージを伝えることです。

本記事では、短時間で準備できて効果的な安全大会のスピーチネタをご紹介します。例文も豊富に掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

安全大会の目的

安全大会とは、安全への意識向上を目的に行われるイベントです。「人命尊重」という基本理念の下、現場で働く一人ひとりが安全に関する意識を高め、正しい知識を身につけることで労働災害ゼロの達成を目指しています。

安全への意識を高めるだけでなく、正しい知識を身につけることで怪我や事故のリスクを下げる効果も期待できます。特に建設業や製造業などの危険を伴う現場では、一瞬の油断が重大な事故につながる可能性があるため、定期的な安全教育が不可欠です。

安全大会が重要視される理由

安全大会は、安全第一で作業することの多い建設業や製造業などの企業でよく開催されます。危険な機材や工具を扱う現場においては、一人ひとりが安全について正しく理解・認識しておくことが重要です。

例えば、高所作業、薬品洗浄作業、マシン操作など、現場作業は一歩間違えればまさに命取りになりかねません。このような環境で働く作業員にとって、安全大会は単なるイベントではなく、自分の命と健康を守るための重要な学習機会なのです。

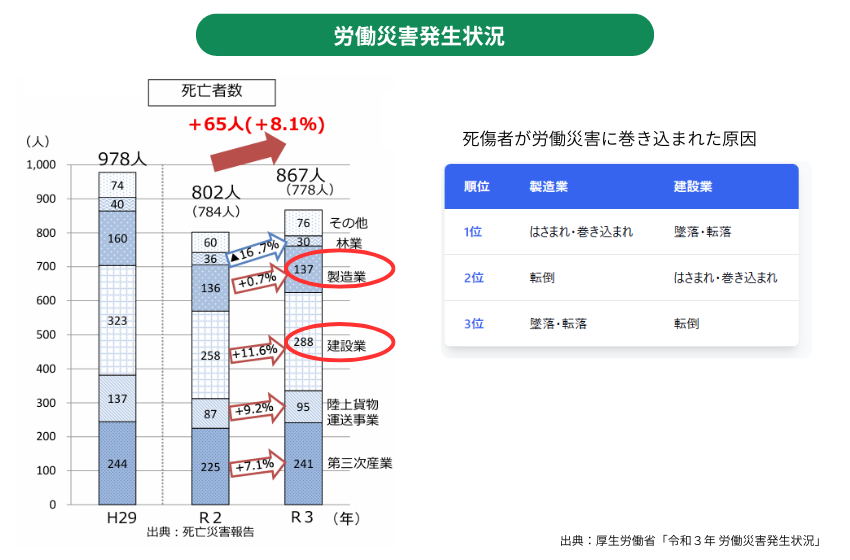

労働災害の現状と安全大会の必要性

厚生労働省が公表している労働災害発生状況によれば、2021年(令和3年)の労働災害における死亡者は全体で867人、業種別でみると1位が建設業288人(約33.2%)、2位が製造業137人(約15.8%)となっています。

死傷者が労働災害に巻き込まれた原因は、製造業において1位がはさまれ・巻き込まれ、2位が転倒、3位が墜落・転落となっており、建設業では1位が墜落・転落、2位がはさまれ・巻き込まれ、3位が転倒という結果になっています。

これらはいずれも、作業慣れから生じるヒューマンエラーに起因するものだと考えられます。業務開始当初は安全に細心の注意を払っていても、業務に慣れてくるにつれて安全意識が薄れたり、急ぐあまり安全より効率を重視してしまったりすることがあるからです。

安全大会に使えるネタ5選

安全大会のスピーチは、開会式または閉会式のほか、表彰式などのタイミングで行われます。スピーチするタイミングに合わせて、スピーチネタを選ぶと良いでしょう。

参加者の心に響き、実際の安全行動につながるようなネタを選ぶことが重要です。ここでは、安全大会で効果的に使えるスピーチネタを5つご紹介します。

- 危険個所の確認

- 熱中症リスクを下げる方法

- 腰痛転倒予防のストレッチエクササイズ

- 災害事例の共有

- ヒューマンエラーによる事故を防ぐ

危険箇所の確認

災害につながりやすいポイントをとりまとめて知らせることは非常に重要です。職場には意外と多くの危険が潜んでおり、毎日通っている場所だからこそ見落としがちな危険箇所があります。

具体的な危険箇所の例

- 狭くて入り組んだ頭をぶつけやすい場所

- つまずく恐れのある段差

- 滑りやすい床面や通路

- 視界を遮る柱や設備

- 重量物の落下リスクがある場所

スピーチでの活用方法

管理職が点検した各職場の危険箇所を、出席する各職場の代表者に共有するのもスピーチのネタとしておすすめです。出席者全員で、注意すべき危険箇所とその対策を確認しましょう。

「皆さんの職場にも、毎日通っているからこそ気づかない危険箇所があるのではないでしょうか」という問いかけから始めると、参加者の関心を引くことができます。

熱中症リスクを下げる方法

建設現場は常に熱中症のリスクと隣り合わせです。従来の熱中症対策だけでは対応しきれないほどの猛暑が近年続いています。厚生労働省では2025年6月から熱中症対策の義務化も始まり、さらなる対応が求められています。厚生労働省のHPで紹介されているアスリートが実践している全身冷却法を、建設現場でも活用することができます。

熱中症のリスクを下げる具体的な方法

- 手掌冷却

氷水に手首から下を浸けることで全身の冷却をするクーリング方法です。バケツと氷水(または凍らせたペットボトル等)があれば実施可能です。

- ブルーシートによる全身冷却

ブルーシートに熱中症患者を寝かせ、シートの四隅を四人で持ち、氷水を入れた状態で持ち上げ簡易的なプールを作る方法です。重度の熱中症の時に救急車要請後に行います。

スピーチでの活用方法

基本的な熱中症対策をしている現場がほとんどだと思いますが、アスリートが実践している本格的な熱中症対策まで行っている現場はほぼないでしょう。「アスリートの熱中症対策をご存じですか?」と問いかけることで、参加者の興味を引くことができます。

腰痛転倒予防のストレッチエクササイズ

建設業は高齢化が進んでおり、高齢者の作業員が増えています。高齢になるにつれて腰痛による休業や転倒による労働災害の発生が増えることは避けられませんが、日頃から腰痛転倒を予防することは可能です。建設現場では同じ姿勢での作業や、資材による転倒リスクがあるため、腰痛転倒を予防する体づくりが労働災害防止につながります。

腰痛転倒を予防するストレッチ・エクササイズ

腰痛予防:肋間筋ストレッチ

肋間筋は、肋骨と肋骨の間にある筋肉で、呼吸を助ける重要な働きをしています。デスクワークや前かがみの作業が続くと、この筋肉が固くなり、腰痛や肩こり、呼吸の浅さにつながることがあります。

- 立った状態で足は肩幅程度に開く

- 背筋を伸ばし片手を上に挙げる

- 右手を頭上に真っ直ぐ伸ばし、体を左側にゆっくり倒します

- この姿勢で15〜30秒キープします(反対側も同様に行う)

転倒予防:レッグリフトエクササイズ

レッグリフトは、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)や股関節周りの筋肉を鍛えるエクササイズです。下肢の筋力向上とバランス感覚の改善により、転倒予防に効果的です。

- 立った状態で、足は肩幅程度に開く

- 右足の太ももを床と平行になるまで上げる

- 膝は90度に曲げる

- この姿勢を5〜10秒間キープする

- 左右それぞれ5〜10回行う

スピーチでの活用方法

建設業では腰痛に悩まされている人がかなりの割合を占めているでしょう。「腰痛でお困りの方はいらっしゃいますか?」と問いかけるだけでも該当する人が一定数はいるので、腰痛予防の内容に興味を持ってもらえるでしょう。

災害事例の共有

災害事例を共有することは安全意識の向上につながります。実際の事例は特に同じような環境の現場であればKY活動にもなるでしょう。

事例①【死亡事故】指示外作業中の墜落により死亡

歩道橋の維持補修の事故。足場の解体作業時に、現場代理人が他の作業員に行先を告げずに作業箇所以外の足場に入って確認作業を行っていました。その時に高さ4.5mの足場の端部から墜落し、肺の損傷により死亡しました。他の作業員は足場解体作業中で、現場代理人がいたことに気付いていませんでした。

- 足場端部が開口部となっており、手すりなどの墜落防止措置がされていなかった。

- 被災者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。

対策としては、以下の点が挙げられます。

- 主任技術者や作業主任者等協議の上、足場解体の作業手順書を作成する

- 安全帯の使用の徹底を行う

- 開口部の転落防止措置を実施する

- 作業員の役割分担を明文化し、作業ごとにミーティングで確認する

- 作業箇所以外で作業を行う場合、声掛けを徹底する

事例②【重症事故】部材受け取り作業中の手すり撤去による墜落

法面工事における調査ボーリング足場の組立作業中の事故。中断作業ステージ(高さ13m)より上段に単管パイプを送り出す作業を行っていた作業員が、バランスを崩して手すりを外した開口部から13m下に転落し重症を負いました。

- 中断作業ステージ幅が4mであるのに対し単管が5mであったため中断作業ステージの手すりの一部を撤去して作業を行った。

- 中段作業ステージ上に単管が多く置かれており、足場が悪かった。

- 安全帯を使用していなかった。

- 親綱を設置していなかった。

- 足場組立等作業主任者が安全帯の使用状況を監視していなかった

対策としては、以下の点が挙げられます。

- 開口部を設ける場合は、親綱を設置し安全帯を使用した状態で手すりを撤去する

- 作業床に必要以上の資材を置かず、作業スペースを1m以上確保する

- 作業主任者は、作業全体を見渡せる場所で作業状況の監視を行う

事例③【重症事故】安全帯未着用による後方墜落

砂防施設(床固工)の右岸側壁部で発生した事故。監理技術者が、転石積用の丁張設置をするため、流路に背を向けてしゃがんで作業していました。作業員が注意喚起を行いましたが、監理技術者は無視して作業を続行しました。立ち上がる際に足を踏み外し、後ろ向きに約6m墜落し全治3ヶ月の重症を負いました。

- 手すりの設置、安全帯の着用等による墜落防止措置を行っていなかった。

- 安全を統括すべき元請会社の監理技術者の安全意識の欠如

対策としては、以下の点が挙げられます。

- 鋼管を用いてセーフティーブロックを設置し、安全帯ワイヤーを取り付ける

- 施工手順書へ高所作業時の安全対策を明記する

- 墜落注意看板による注意喚起を実施する

- 現場代理人や監理技術者自らもKY活動を実施し、安全意識の高揚を図る

- 労働安全コンサル等による安全パトロールの強化を行う

スピーチでの活用方法

実際の災害事例を紹介する際は、「このような事故が実際に起きています」という事実を伝えることで、参加者に身近な危険として認識してもらえます。特に同じような作業を行っている現場では、「明日は我が身」という意識を持ってもらうことができるでしょう。

ヒューマンエラーによる事故を防ぐ

労働災害の多くは機械の故障や設備の不備ではなく、人的要因によるヒューマンエラーが原因となっています。慣れた作業ほど注意力が散漫になりがちで、「いつものように」「大丈夫だろう」という思い込みが重大な事故につながります。ヒューマンエラーは完全になくすことはできませんが、その発生を大幅に減らすことは可能です。

ヒューマンエラーが起こりやすい状況

| どんな時に起こる? | 原因 |

| 作業に慣れてきた時 | 慣れによる油断や手抜き |

| 急いでいる時 | 工期に追われて安全確認を省略 |

| 疲れている時 | 判断力の低下や注意力の散漫 |

| 複数の作業を同時に行う時 | 注意が分散される |

| いつもと違う環境での作業時 | 予想外の危険に気づかない |

ヒューマンエラーを防ぐ具体的対策

| 具体策 | 内容 |

| 指差呼称の徹底 | 「確認ヨシ!」で意識的に注意を向ける |

| ダブルチェック体制 | 一人だけでなく複数人での確認 |

| 作業手順書の遵守 | 慣れた作業でも手順を省略しない |

| 声かけの習慣化 | 「危ないよ」「気をつけて」の積極的な声かけ |

| 作業前のKY活動 | 「今日はどんな危険があるか」を全員で共有 |

スピーチでの活用方法

「皆さんは、作業に慣れてくると『いつものように』という気持ちになることはありませんか?」という問いかけから始めると、多くの参加者が共感できるでしょう。人は誰でもミスをするものだという前提で話すことで、参加者に身近な問題として捉えてもらえます。「完璧な人間はいない。だからこそ、お互いに支え合い、声をかけ合うことが大切です」という結びで、チーム一丸となった安全意識の向上を促すことができます。

安全大会スピーチの例文

ここからは、ヒューマンエラーをテーマにしたスピーチの例文を紹介します。

構成は以下のようにすると内容がまとまりやすいです。

- 挨拶・問いかけ

- 問題提起・具体例・対策

- 呼びかけ・締めくくり

テーマ:「ヒューマンエラーによる事故を防ぐ」

【挨拶・問いかけ】

皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中、安全大会にご参加いただき、ありがとうございます。早速ですが、皆さんにお聞きしたいことがあります。作業に慣れてくると、「いつものように」「大丈夫だろう」という気持ちになることはありませんか?

おそらく多くの方が「ある」と答えられるのではないでしょうか。実は、この「慣れ」こそが、私たちの現場で最も注意すべき危険要因の一つなのです。

【問題提起・具体例・対策】

厚生労働省の統計によると、労働災害の多くは機械の故障や設備の不備ではなく、私たち人間のミス、いわゆる「ヒューマンエラー」が原因となっています。

例えば、こんな状況を想像してみてください。

工期に追われて急いでいる時、安全確認を「今日だけは」と省略してしまう

何度もやっている作業だからと、手順書を見ずに「感覚で」進めてしまう

疲れている時に、いつもなら気づく危険に気づかない

どれも、皆さんにとって決して他人事ではないと思います。

しかし、良いニュースもあります。ヒューマンエラーは完全になくすことはできませんが、大幅に減らすことは可能なのです。その方法をいくつかご紹介します。

まず、「指差呼称の徹底」です。慣れた作業でも「確認ヨシ!」と声に出すことで、意識的に注意を向けることができます。次に、「声かけの習慣化」です。「危ないよ」「気をつけて」という一言が、仲間の事故を防ぐことがあります。そして、「作業前のKY活動」です。「今日はどんな危険があるか」を全員で共有することで、一人では気づかない危険も見つけることができます。

【呼びかけ・締めくくり】

人は誰でもミスをするものです。完璧な人間はいません。だからこそ、お互いに支え合い、声をかけ合うことが大切なのです。一人ひとりが「自分だけは大丈夫」ではなく、「みんなで安全を守る」という意識を持つことで、この現場はもっと安全な職場になるはずです。今日この会場にいる全員が、明日も、来月も、そして来年も、元気に家族の元に帰れるよう、チーム一丸となって安全第一で頑張りましょう。本日はご清聴ありがとうございました。

安全大会で現場の安全意識を高めよう

安全大会は、現場で働く人の意識を高め、正しい知識を身につけるために行われる重要なイベントです。定期的に安全大会を開催し、スピーチを聞いたり講習を受けたりすることで、安全の重要さを再確認していかなくてはなりません。

安全大会のスピーチを成功させるためには、参加者が「自分事」として捉えられる内容を選ぶことが重要です。難しい専門用語や複雑な理論よりも、日々の作業で実際に役立つ具体的な情報を提供しましょう。

本記事でご紹介した5つのネタは、どれも現場ですぐに活用できる実践的な内容です。参加者の業種や経験年数、現場の特徴に合わせてネタを選び、「明日から気をつけよう」と思ってもらえるようなスピーチを心がけてください。皆さんが今日も明日も安全に作業を終え、笑顔で家族の元に帰れることを心から願っています。