【建設業向け】雇い入れ時の安全衛生教育について詳しく解説

雇い入れ時安全衛生教育は、全業種で実施が必要な教育です。この教育は、新たに雇用する社員やアルバイトが現場で事故に遭うリスクを低減するために行われます。今回は、建設業向けの雇い入れ時の安全衛生教育の概要と内容、使用できる資料やテキストについて詳しく解説します。法令については一部改正された箇所もありますので、確実に把握しておきましょう。

目次

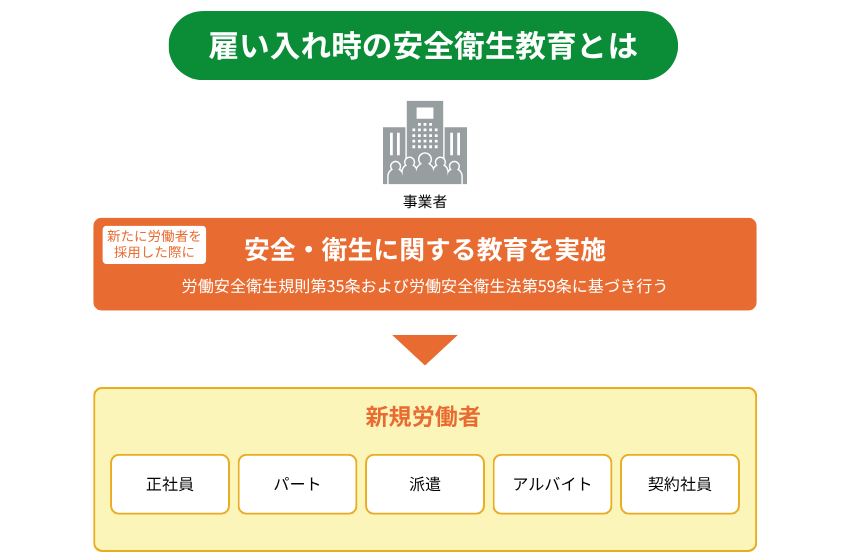

雇い入れ時の『安全衛生教育』とは?

雇い入れ時の安全衛生教育とは、新たに労働者を採用した際に事業者が実施を義務づけられている安全・衛生に関する教育です。これは労働安全衛生規則第35条および労働安全衛生法第59条に基づき、雇用形態や業種を問わずすべての新規雇用者が受けなければならない教育です。

以下では、労働安全衛生法による定めや罰則の有無、および安全衛生教育の対象者と指導者について詳しく解説します。

労働安全衛生規則第35条

事業者が新たに労働者を雇い入れたときや労働者の作業内容を変更した際に、速やかに安全衛生教育を実施する義務を定めたものです。この教育は、労働者が従事する業務に関して、健康障害や事故を防ぐために必要な知識や技能などを身につけさせることを目的としています。

労働安全衛生法第59条

事業者が労働者を新たに雇い入れを行ったときや労働者の作業内容を変更した際に、安全衛生に関する教育を実施することを義務付けたものです。また、一定の危険または有害な業務に従事させる場合には、特別教育を実施する必要があります。

労働安全衛生法による定めや罰則の有無について

労働安全衛生法は、労働者の健康や安全を守るためのものであり、事業者や労働者に対して様々な義務を課しています。労働安全衛生法を怠った場合には罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。

以下、労働安全衛生法の具体例です。

- 雇い入れ時の安全衛生教育の実施(労働安全衛生法第59条)

労働者を新たに雇い入れたり作業内容を変更したりした際には、当該業務に関する安全または衛生に関する教育を受けさせる義務があります。また、有害な業務に従事する労働者に対しては、特別教育や技能講習を行い、より専門的な教育を受けさせる必要があります。

- 雇い入れ時の健康診断の実施(労働安全衛生法第66条)

常時使用する労働者を雇い入れる際は、雇い入れ時に健康診断を行う必要があります。また、健康診断の項目や記録については5年間の保存義務も定められています。

- 労働安全衛生法第120条

これらの義務を怠った場合、罰金が科せられる可能性があります。健康診断未実施や安全衛生教育未実施の場合、50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)が科せられることがありますので注意が必要です。

このように、雇い入れ時の安全衛生教育は労働者を新たに雇い入れたり作業内容を変更したりした際に必ず受けなければなりません。安全衛生教育の実施をしないことは、労働安全衛生法第59条の違反により、50万円以下の罰金に科せられる可能性がありますので、確実に実施しましょう。

安全衛生教育の対象者と指導者について

1.雇入れ時の安全衛生教育の対象者

安全教育の対象者は職種や業種、雇用形態を問わず、すべての労働者が該当します。

具体的には以下の通りです。

- 正規社員

- パート

- アルバイト

- 外国人労働者

- 日雇い

- 派遣労働者

- 臨時など

作業内容が変更になった場合でも、該当する労働者は安全衛生教育を受ける対象となります。また、派遣労働者の教育については、原則として派遣元の派遣会社が教育を行います。

2.雇入れ時の安全衛生教育の指導者

雇入れ時の指導者については、法律上では明確な資格要件はありませんので、事業者が責任をもって教育を実施しましょう。

安全衛生教育の指導者には以下の条件が求められます。

- 十分な知識と経験を持つ者

その職種や作業についての安全知識や実務経験を有していることが求められることから、現場責任者や衛生管理者、管理監督者、安全管理者などが該当するケースが多いです。

- 事業者の責任で指名された者

教育実施は最終的に事業者の責任となるため、適切な教育者を選任するようにしましょう。

- 外部機関への委託も可能

必要に応じて安全衛生団体や労働基準協会などの外部の専門機関を活用して教育を委託することも認められています。

事業者は適切な指導者の下、すべての該当労働者に対して安全衛生教育を実施しましょう。

雇い入れ時「安全衛生教育」の内容と時間

雇入れ時安全衛生教育は労働安全衛生法第35条により、以下の8つの項目に分けられています。

(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性およびこれらの取扱い方法に関すること

(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること

(3)作業手順に関すること

(4)作業開始時の点検に関すること

(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること

(6)整理、整頓(とん)および清潔の保持に関すること

(7)事故時等における応急措置および退避に関すること

(8)前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

(労働安全衛生規則第35条)

雇入れ時教育の時間に関して、法律上定めはありませんが、一般的には合計で6時間程度が標準的なものになります。講習内容と時間は以下の通りになります。

| 受講内容 | 参考推奨時間 |

| 安全衛生の基本 | 0.5時間 |

| 保護具や安全装置 | 1時間 |

| 正しい安全手法 | 2時間 |

| リスクアセスメント (危険性・有害性の調査評価) | 1.5時間 |

| 健康の保持 | 0.5時間 |

| 救急処置の方法 | 0.5時間 |

雇い入れ時の安全衛生教育は、労働者が健康で安全に働くために不可欠です。講習内容や時間については、業務や職場の実情に合わせて調整可能ですので、柔軟に実施しましょう。

令和6年4月1日から省略規定が廃止に

雇入れ時の安全教育は、業種や職務の内容によって一部省略できる場合がありましたが、令和6年4月1日より省略規定は廃止となりました。現在はすべての業種で全項目の安全衛生教育が義務化されました。

- 変更前

従来は安全衛生教育の1〜4の項目について特定の業種である林業、建設業や製造業、運送業、清掃業など以外の業種では省略が認められていました。

- 変更後

雇用区分、国籍に関係なく、新たに雇用されたすべての労働者が対象となり、派遣労働者やパートも含めて全業種で実施が義務化されています。

令和6年4月の法改正により、雇入れ時の安全教育は全業種で義務化されました。すべての労働者に確実に受講させましょう。

雇い入れ時安全衛生教育の資料・テキスト

次に、雇い入れ時安全衛生教育の資料・テキストについて簡単に紹介していきます。

無料で利用できる資料・テキスト

無料で利用できる資料・テキストを2つ紹介します。

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

厚生労働省が公開している「職場のあんぜんサイト」では、業種別・災害別の労働災害事例や安全衛生教育用のテキストや教材、動画などを無料で利用することができます。建設業では現場ごとに必要な教育内容に合わせて資料を選ぶことが可能です。

日本語だけでなく、英語や中国語、ベトナム語などの多言語に対応しているため、外国人労働者への教育教材としても活用可能です。

厚生労働省「新規入職者安全衛生 教育テキスト」

厚生労働省が無料で公開している「新規入職者安全衛生教育テキスト」はPDF形式のテキストです。建設現場で新たに働く労働者を対象とし、法定教育項目を踏まえた基礎的な安全衛生知識を網羅的に扱っています。

具体的には、現場のルールや危険箇所の特定、緊急時の避難方法、安全装置の使用方法など、雇い入れ時に実施が義務付けられている教育内容が体系的にまとめられています。

有料で利用できる資料・テキスト

有料で利用できる資料・テキストを2つ紹介します。

中央労働災害防止協会『新入者安全衛生テキスト』

中央労働災害防止協会では新規入職者向けに安全衛生の基本をまとめた『新入者安全衛生テキスト』を公開しています。最新の社会状況や法令などに対応したものになっています。(テキスト代 税込:968円)

一般社団法人建設業教育協会「雇い入れ時安全衛生教育 E-ラーニング」

一般社団法人建設業教育協会では「雇い入れ時安全衛生教育 E-ラーニング」を有料で公開しています。

E-ラーニング方式のもので、法定カリキュラムに基づいたオリジナルの教材になります。書籍でも発行されています。(受講料 税込:4,950円)

これらの資料・テキストを活用して、効果的な安全衛生教育を実施できます。無料で利用できるものから有料のものまで様々な選択肢があります。雇い入れ時安全衛生教育は労働安全衛生規則第35条に記載されている8項目をカバーした内容になっていますので、職場の実態や自社の業種に合わせて活用しましょう。

さいごに

今回の記事では雇い入れ時安全衛生教育について詳しく解説しました。

安全衛生教育は事業者が新規入職者を雇い入れた場合、必ず行わなければなりません。教育方法としては様々な資料やテキストがありますので、事業所に適した方法で教育を実施し、確実に受講させるようにしましょう。